Пролапс симптомы. Пролапс митрального клапана: симптомы, лечение и прогноз

Пролапс митрального клапана (его выпячивание или неполное закрытие) – это патологическое состояние, при котором происходит нарушение функций расположенного между желудочком и предсердием клапана. Пролапс митрального клапана, симптомы которого могут отсутствовать в каком-либо варианте примерно в 20-40% случаев с преимущественно случайным выявлением этой патологии, характеризуется весьма благоприятными прогнозами в своем большинстве, что, однако, не исключает возможности развития у некоторых пациентов ряда весьма тяжелых осложнений.

Общее описание

Как уже отмечено, зачастую пролапс митрального клапана становится случайно выявляемой патологией, причем в большинстве случаев какой-либо угрозы жизни пациентов она за собой не несет. Тем ни менее, характерные особенности у нее имеются, и их мы постараемся изложить в этой статье.

Итак, для начала остановимся на том, что собой представляет клапан сердца. Как вы, вероятно, знаете, наиболее подходящей аналогией для выполняемых сердцем функций является насос – именно сходство с ним отмечается в работе сердца, и именно такая работа сердца обеспечивает циркуляцию крови по организму должным образом. Возможности для этого определяет поддержание в камерах сердца соответствующего давления. Таких камер в нем четыре, это два предсердия и два желудочка. В качестве интересующих нас клапанов выступают особого типа заслонки, сосредоточенные между камерами. За счет этих заслонок происходит регуляция указанного давления, а также обеспечивается поддержка в движении кровотока в требуемом направлении.

Всего таких клапанов четыре, и у каждого из них свои особенности и принцип действия:

- Митральный клапан. Данный клапан расположен между левым желудочком и левым предсердием, в нем имеется две створки (передняя и задняя). Пролапс передней створки митрального клапана (то есть его выпячивание) диагностируется значительно чаще, чем, соответственно, пролапс задней створки. Каждая из створок клапана располагает тонкими нитями, к ним прикрепленными – это хорды, их крепление, в свою очередь, производится к папиллярным и сосочковым мышцам. Обеспечение нормальной функциональности митрального клапана рассматривается при сообща производимой работе указанных створок, нитей и мышц. Сокращение сердца приводит к значительному повышению в нем давления, оно же, в свою очередь, обеспечивает раскрытие створок, удерживаемых папиллярными мышцами и хордами.

- Трехстворчатый клапан (трикуспидальный). Данный клапан находится между правым желудочком и правым предсердием, располагает тремя створками.

- Клапан легочной артерии. Данный клапан сосредоточен между правым желудочком и легочной артерией, его функции сводятся в частности к недопущению возвращения в правый желудочек крови.

- Аортальный клапан. Данный клапан расположен между аортой и левым желудочком, обеспечивает недопущение возвращения в левый желудочек крови.

Нормальная работа клапанов сердца происходит следующим образом. В левом желудочке имеется два отверстия. Одно из них относится к левому предсердию (где, как мы уже отметили, находится митральный клапан), другое – к аорте (здесь, как также мы отметили, находится аортальный клапан). Таким образом, движение крови происходит так: сначала – от предсердия через открывающийся митральный клапан к желудочку, после – от желудочка уже через открывающийся аортальный клапан по направлению к аорте. Последующее закрытие митрального клапана в этом процессе обеспечивает недопущение возвращения крови при сокращении левого желудочка опять к предсердию, за счет чего движение, таким образом, обеспечивается только по направлению к аорте. При закрытии же аортального клапана, производимом в момент расслабления желудочка, обеспечивается соответствующее препятствие недопущению обратного возвращения крови к сердцу.

Аналогичный принцип актуален при функционировании клапана легочной артерии и трехстворчатого клапана. На основании рассмотрения этой картины можно понять, что нормальный процесс функционирования клапанов обеспечивает должную схему продвижения крови по сердечным отделам, а также определяет возможность нормальной ее циркуляции по всему организму.

Что касается интересующей нас патологии, собственно пролапса, то она, как уже было выделено изначально, представляет собой выпячивание. Образуется оно в момент его закрытия, в результате чего створки смыкаются не настолько плотно, насколько это необходимо, а это означает, что определенное количество крови имеет возможность вернуться в обратном направлении, то есть в желудочки из рассмотренных крупных сосудов или в предсердие из желудочка.

Соответственно, пролапс митрального клапана в момент, при котором сокращается левый желудочек, приводит к тому, что поступление крови происходит не только к аорте, но и к левому предсердию, куда она обратно возвращается, у такого возврата крови есть свое определение – регургитация. В зависимости от объема вернувшейся обратно к предсердию крови определяется соответствующая степень такого возврата, то есть степень регургитации. Как правило, патология, нас интересующая, собственно пролапс митрального клапана, сопровождается незначительной степенью этого возврата, что, в свою очередь, практически исключает возможность развития серьезных нарушений в работе сердца и определяется состоянием в пределах нормы. Между тем, не исключается вариант, при котором обратный поток крови достаточно велик в объемах, что определяет необходимость в его коррекции, что может предусматривать даже возможное хирургическое вмешательство с этой целью.

Что касается частоты развития такой патологии, как пролапс митрального клапана (ПМК), то здесь имеются следующие данные. Так, увеличение частоты отмечается с возрастом. Преимущественно выявление ПМК происходит в возрасте пациентов от 7 до 15 лет. Пролапс митрального клапана у детей в пределах до 10 лет отмечается практически с одинаковой частотой в плане пола, в то время как у детей после 10 лет ПМК чаще диагностируется у девочек – в данном случае определено соотношение 2:1.

Пролапс митрального клапана у новорожденных отмечается исключительно редко. Высокие значения частоты возникновения ПМК с той или иной патологией кардиального типа у детей при актуальном для них наследственном заболевании, касающемся соединительной ткани – в этом случае обнаружение ее происходит примерно у 10-23% пациентов.

Что касается взрослой популяции, то здесь частота возникновения ПМК определена в среднем в 5-10%. Преимущественным образом этой патологии подвержены женщины (до 75%), пик заболеваемости – возраст от 35 до 40 лет.

Пролапс митрального клапана может проявляться в первичной форме или в форме вторичной. Первичный пролапс митрального клапана является основным вариантом проявления патологии, его мы рассмотрим в основной части нашей статьи. Что касается второй формы, а это вторичный пролапс митрального клапана, то в этом случае рассматривается патология, возникшая при актуальности для пациента другого заболевания, ставшего, таким образом, основой для его появления. Так, вторичный пролапс развивается на фоне кардиомиопатии, ИБС, дисфункции сосочковых мышц, инфаркта миокарда или кальцификации митрального кольца, а также при системной красной волчанке и застойной форме сердечной недостаточности.

Первичная форма пролапса не только не рассматривается в качестве грубой патологии, актуальной для сердца, но и зачастую вовсе не рассматривается в качестве патологии. Тем ни менее, микосматозные изменения, провоцируемые пролапсом митрального клапана, сопровождающиеся в некоторых случаях весьма выраженными формами кардиальных нарушений, не могут оставить ПМК без соответствующего внимания, как по части лечебных аспектов, так и по части аспектов прогностических.

Пролапс митрального клапана: причины

Преимущественно ПМК является врожденным и неопасным (первичным), что мы уже выяснили, а также результатом актуальности иных патологий у пациента. В основном причины ПМК связаны с тем, что нарушение строения, при котором эта патология актуальна, является врожденным, а также с тем, что ослаблению подлежит соединительная ткань, составляющая основу клапанов сердца.

Первое нарушение является преимущественно наследственным по характеру возникновения, существуя у ребенка уже на момент его рождения. Что касается слабости соединительной ткани, то она преимущественным образом также имеет аналогичный (врожденный) характер возникновения. Особенность ПМК в данном случае заключается в том, что ввиду слабости соединительной ткани происходит более легкое растяжение створок клапанов, хорды при этом подлежат удлинению. В результате такой картины процессов закрытие клапана при оказании кровью соответствующего давления сопровождается выпячиванием створок и неплотным их смыканием.

В подавляющем большинстве случаев возникновения врожденного ПМК его течение носит вполне благоприятный характер, не сопровождается особой симптоматикой и не требует серьезного лечения. Соответственно в этом варианте пролапс целесообразнее определять в качестве синдрома или особенности, свойственной организму, а не патологии или заболевания

Что касается вторичного пролапса, то развивается он нечасто и в качестве «подспорья» для его развития служат те или иные заболевания, это позволяет определить его и как приобретенный пролапс. Заболевания, актуальные в таком случае, нарушают структуру хорд, створок или сосочковых мышц, остановимся на них в несколько более развернутом варианте:

- ИБС, инфаркт миокарда. Развитие ПМК при инфаркте миокарда или ишемической болезни происходит у пожилых людей, причиной тому являются актуальные нарушения кровоснабжения, касающиеся в частности сосочковых мышц, или же это происходит по причине разрыва хорд, за счет которых обеспечивается регулирование работы клапана. Выявление пролапса в данном случае происходит, как правило, на основании появления у больных выраженных болевых ощущений в области расположения сердца, что также сочетается со слабостью и с появлением одышки.

- Ревматизм. Появление пролапса на основании ревмокардита (ревматического поражения сердца) актуально для детей, в частности развивается он из-за воспалительного процесса, поражающего соединительную ткань, ткань эта, в свою очередь, является основой хорды и створок клапана. Преимущественно до момента обнаружения у ребенка ПМК у него появляется скарлатина или ангина, затем (примерно через две недели) проявляет себя приступ ревматизма (при котором появляются патологические состояния в форме скованности суставов, боли в них, воспаления и пр.).

- Травмы грудной клетки. ПМК на фоне подобного воздействия объясняется тем, что оно сопровождается разрывом хорд. Это, в свою очередь, определяет неблагоприятное течения для рассматриваемой нами патологии, что в частности актуально при игнорировании лечения как необходимости.

Первичный пролапс митрального клапана: симптомы

Данный вариант пролапса у пациентов возникает с рождения. Его особенность заключается в том, что нередко он может сочетаться с таким известным многим читателям расстройством, как вегето-сосудистая дистония (или сокр. ВСД). Все те симптомы коллапса митрального клапана, которые может испытывать пациент, объясняются именно ее проявлениями, однако преимущественно их относят именно к пролапсу.

Прежде всего, у пациентов возникают боли в области сердца и в грудной клетке . Боль в грудине при ПМК является функциональной, соответственно это указывает на то, что она не является признаком каких-либо нарушений в работе сердца, а потому и обуславливается она именно нарушением работы центральной нервной системы. Нередко боль в области сердца возникает на фоне эмоционального перенапряжения или перенесения стресса, в некоторых случаях возможно проявление боли в состоянии покоя.

Характер проявления болевых ощущений ноющий или покалывающий, длительность проявления – от нескольких секунд/минут до нескольких дней. При попытке определения фактора, спровоцировавшего боль важно учитывать, что боль при пролапсе митрального клапана в рассматриваемой области не сопровождается головокружением, одышкой и усилением болевых ощущений на фоне физических нагрузок. Также не возникают в этом случае предобморочные состояния. В противном случае, при актуальности перечисленных симптомов, не соответствующих ПМК, необходимо не откладывая обратиться к врачу – только он достоверно сможет определить природу патологического состояния, определив, является оно «ложной тревогой» или указывает на серьезные нарушения в работе сердца и на наличие серьезных заболеваний, с этой болью непосредственным образом связанных.

Следующие симптомы, актуальные для ВСД и, собственно, для пролапса митрального клапана, заключаются в «замирании» сердца , в «перебоях» в его работе и в учащении сердцебиения. Перечисленные ощущения аналогично перечисленным выше симптомам не являются проявлениями какой-либо патологии в работе сердца, а лишь указывают на повышенную активность центральной нервной системы. Отметим также, что в этом случае допускаются различные варианты нарушения ритма работы сердца, а также проводимости, в частности это может быть желудочковая и предсердная экстрасистолия, наджелудочковая пароксизмальная тахикардия и желудочковая тахикардия, атриовентрикулярная блокада и блокада внутрипредсердная ипр.

Тем ни менее, как и в прошлом случае, по данным состояниям также имеются свои отступления. В частности они касаются того, что учащенное сердцебиение при пролапсе митрального клапана и указанные проявления, отличающиеся от стабильной работы сердца, не являются проявлениями какого-либо угрожающего состояния в том случае, если появляются они внезапным образом и исчезают точно также, не сочетаясь при этом с состояниями головокружения или потери сознания.

Следует отметить, что обморок – исключительно редкий для пролапса митрального клапана симптом. Основная его причина заключается в таком случае с условиями, в которых находится человек или с эмоциями, им испытываемыми. Такой природы обмороки проходят достаточно быстро, достаточно изменить условия, провоцирующие их (привести человека в чувства, обеспечить ему доступ к свежему воздуху и т.д.).

Для ВСД также характерны и другие симптомы, а это повышение температуры (до субфебрильных цифр, т.е. в пределах 37-37,5 градусов), боли в животе, головная боль, одышка, ощущение неудовлетворенности от вдоха, повышенная утомляемость и общая слабость, также пациенты плохо переносят физические нагрузки. Аналогично подавляющему числу пациентов с актуальным для них диагнозом в виде ВСД, при ПМК у них также присутствует метеопатия, соответственно, определяющим их самочувствие фактором нередко становится погода (точнее – перемены в ней).

В качестве особых проявлений в картине пролапса митрального клапана рассматриваются психопатологические изменения, в которых отмечается сочетание личностных и аффективных форм расстройств. Чаще всего аффективные расстройства проявляются в форме депрессивных состояний, в которых отмечается преобладание ипохондрии (навязчивая форма тревожности в отношении собственного здоровья, на фоне которой может развиться серьезный стресс при невозможности нормального функционирования больного) и астенизации (повышенная утомляемость, утрата или ослабление способности в отношении необходимости умственного и физического напряжения). Что касается личностных нарушений, то они могут заключаться в проявлении истероидных или сенситивных черт, что в некоторых случаях приводит к развитию психопатий (патологии характера, проявляющиеся в форме неадекватного развития волевых и эмоциональных черт, на фоне которых усложняется процесс адаптации человека к условиям, его окружающим) либо к акцентуации личности (чрезмерно выраженная форма проявления определенных черт характера человека).

Помимо перечисленных особенностей у пациентов также могут проявляться некоторые изменения, связанные с кожным покровом, функциями внутренних органов и опорно-двигательной системы.

Нередко у пациентов с ПМК также отмечаются некоторые сходства по части телосложения. Так, характерными чертами в данном случае являются худые и длинные конечности, удлиненное лицо, высокий рост, выраженная повышенная форма активности суставов и пр.

Учитывая ту особенность, что соединительная ткань находится в сухожилиях, мышцах и коже, актуальный в ней дефект может стать причиной снижения остроты у больного зрения, привести к развитию косоглазия, а также спровоцировать иного типа изменения, которые также будут сочетаться с рассматриваемой нами патологией.

Вторичный пролапс митрального клапана: симптомы

Вторичный пролапс, как уже нами рассмотрено ранее, является приобретенным, возникает он на фоне перенесения определенных заболеваний пациентом, а также в результате травмы грудной клетки.

При выявлении ПМК после перенесения больным скарлатины, ангины или острого приступа ревматической лихорадки (с сопутствующими отеком, болевыми ощущениями и покраснением крупных суставов) рассматривается вероятность развития осложнения ревматического характера, что, соответственно, определяет ревмокардит. Этому сопутствуют симптомы в виде повышенной утомляемости, головокружение, учащение сердцебиения, одышка (появляется она после стандартного типа физических нагрузок). В этом случае лечение больных производится в условиях стационара. Учитывая то, что воспаление сердечных клапанов происходит на фоне воздействия стрептококка, лечение базируется на приеме антибиотиков пенициллиновой и иных групп. Помимо этого определяется соответствующая состоянию пациента схема лечения.

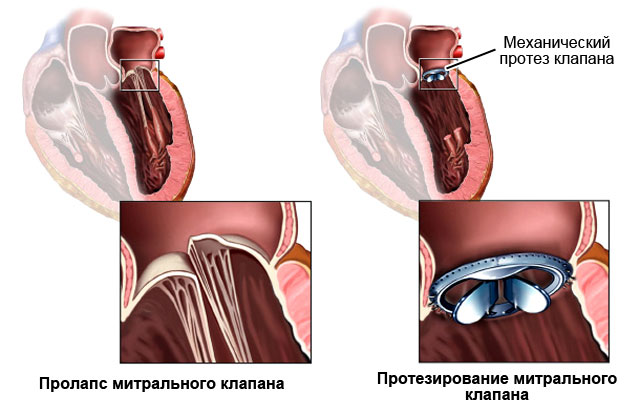

При развитии выраженной формы недостаточности клапана, при которой лекарственное лечение не помогает, выполняется операция по замене клапана (протезирование).

При наличии ПМК на фоне ИБС, что в частности актуально для пожилых людей, рассматривается нарушение в форме низкого уровня кровоснабжения в адрес сосочковых мышц, что происходит при воздействии заболевания, являющегося в этом случае основным. Симптоматика в данной ситуации заключается в появлении выраженных приступов болевых ощущений, сосредотачиваемых в области сердца (устранить их можно за счет приема нитроглицерина), также появляется одышка (ей предшествуют незначительные нагрузки) и ранее перечисленные формы нарушений в работе сердца («замирания», «перебои» и т.д.).

Если появлению пролапса предшествует перенесение пациентом травмы области грудной клетки, то это, как было ранее нами также выделено, может являться результатом разрыва сосочковых мышц или хорд. Здесь, опять же, актуальна симптоматика в виде «перебоев» в работе сердца различного типа, одышка и слабость. Не исключается возможность появления кашля, при котором у больного отмечается выделение пенистой мокроты розового оттенка, что в обязательном порядке требует незамедлительного оказания врачебной помощи больному, в противном случае результатом такого состояния может стать летальный исход.

Пролапс митрального клапана: осложнения

Нами изначально отмечено, что в целом пролапс митрального клапана характеризуется благоприятным своим течением, в котором серьезные осложнения встречаются крайне редко. Тем ни менее, исключать их не приходится, и в частности среди таковых отмечаются следующие варианты патологий: митральная недостаточность (острая или хроническая форма), тромбоэмболия, бактериальный эндокардит, аритмии (жизнеугрожающие), внезапная смерть.

Митральная недостаточность развивается на фоне отрыва от створок клапана сухожильных нитей, что определяет в таком случае синдром так называемого «болтающегося» клапана. У детей эта патология развивается крайне редко, в основном причиной ее возникновения является травма грудной клетки в сочетании с хордовой дегенерацией. Клиника проявлений сводится в этом случае к внезапному развитию отека легких. У пациентов развивается ортопноэ (что определяет одышку в таком ее варианте, при котором больному требуется принять сидячее положения в результате ее усиления при положении горизонтальном), в легких появляются застойного типа хрипы, дыхание становится клокочущим. Что касается хронического варианта проявления этой патологии, то она выступает в качестве зависимого от возраста феномена и развивается после преодоления пациентами возрастной отметки 40 лет. Митральная недостаточность в 60% случаев у взрослых развивается из-за пролапса, в основном задней створки. Характер проявлений весьма выражен, появляются жалобы на появление одышки при нагрузках, физическая работоспособность в целом подлежит снижению, актуальна также слабость и отставание по части физического развития. Использование УЗИ позволяет определить достоверно степень такого рода недостаточности, а в качестве метода ее устранения в основном ориентируются на оперативное вмешательство на сердце (протезирование митрального клапана).

Что касается аритмий по части осложнений ПМК, то в этом случае они могут иметь весьма выраженный характер проявления, сопутствующей симптоматикой выступают перебои в работе сердца, слабость, головокружение, иногда – кратковременные обмороки.

Крайне серьезной формой осложнения ПМК является инфекционный эндокардит , частота его развития у пациентов растет с возрастом. Наличие бактериемии обуславливает оседание возбудителя на подвергшихся изменениям створках, в результате чего впоследствии развивается классический вариант воспалительного процесса при образовании в нем бактериальных вегетаций. На фоне инфекционного эндокардита развивается тяжелая форма митральной недостаточности, помимо этого повышается риск развития тромбоэмболии в адрес сосудов мозга, нередко происходит вовлечение в процесс миокарда, чему сопутствует также развитие у больных левожелудочковой дисфункции. В числе основных симптомов, сопутствующей инфекционному эндокардиту, выделяется выраженная форма проявления слабости, повышение температуры, учащение сердцебиения, желтушность кожи, понижение давления. Нередко данное осложнение ПМК развивается на фоне предшествующего проведения тех или иных стоматологических манипуляций (пломбирование, протезирование, удаление зуба и пр.) или другого типа хирургического воздействия. Лечение в обязательном порядке производится в условиях стационара.

Что касается внезапной смерти, то частота ее возникновения при ПМК определяется воздействием многих факторов, в числе основных из них рассматриваются сопутствующая митральная недостаточность, желудочковая аритмия, электрическая нестабильность, актуальная для миокарда и т.д. В целом внезапная смерть определяет невысокий риск в том случае, если у пациентов отсутствует патология в виде митральной регургитации (в таком случае определяется соотношение по показателям в рамках рассмотрения результатов за год 2 к 10000), в то время как ее актуальность увеличивает такой риск в 50-100 раз.

Диагностирование

Выявление ПМК зачастую происходит случайно, причем в любом возрасте, чему, как уже выделялось ранее, сопутствует проведение процедуры УЗИ сердца. Данный метод является самым эффективным при диагностике пролапсе митрального клапана, потому как за счет его применения определяется возможность выделения конкретной степени пролапса в сочетании с объемом регургитации, сопутствующим патологии.

- Пролапс митрального клапана 1 степени определяет актуальность для пациента варианта его проявления в таком варианте, при котором выбухание створок имеет незначительный характер (в пределах до 5 миллиметров).

- Пролапс митрального клапана 2 степени определяет актуальность выбухания створок в пределах не более 9 миллиметров.

- Пролапс митрального клапана 3 степени указывает на выбухание створок от 10 миллиметров и более.

Следует отметить, что в указанном варианте разделения патологии на степени не учитывается степень регургитации, за счет чего сейчас эти степени не являются основанием к последующему определению прогноза для пациента и, соответственно, к назначению лечения. Таким образом, степени недостаточности митрального клапана определяются на основании регургитации, что и отображается в наибольшей мере при проведении УЗИ.

В качестве дополнительных мер диагностирования для определения особенностей работы сердца может быть назначена процедура ЭКГ, а также холтер-ЭКГ. За счет ЭКГ имеется возможность изучения изменений, актуальных для работы сердца на основании воздействия, оказываемого за счет пролапса митрального клапана, в то время как холтер-ЭКГ позволяет произвести регистрацию актуальных для работы сердца данных в рамках периода в 24 часа. Преимущественным образом врожденная форма пролапса не нарушает работы сердца, соответственно, необходимости в дополнительных мерах диагностирования особой необходимости нет ввиду практического отсутствия выявления в них тех или иных отклонений.

Лечение

Нередко лечение пролапса митрального клапана не является для пациентов необходимым. Его важность рассматривается в ситуациях, при которых существенным образом нарушается сердечный ритм, а также появляются боли в сердце. Актуальность выраженных форм невротических расстройств в сочетании с ПМК может потребовать использования транквилизаторов, отдельно рассматриваются методы миорелаксации и аутотренинга.

Акцент делается и на необходимости изменения образа жизни (корректировка времени режима труда/отдыха, исключение переутомлений и перегрузок (эмоциональных, физических), а также интоксикаций в рамках производства и бытовых условий). Рекомендуются бальнеологические и климатические курорты, массаж, иглорефлексотерапия и водные процедуры. Астенические расстройства определяют необходимость в назначении поливитаминов. Синдром гипервентиляции может устраняться за счет специальной дыхательной гимнастики. Также необходимо систематическое посещение врача ввиду возможного прогрессирования с возрастом ПМК и развития на его фоне тяжелых форм осложнений.

В рамках определения мер медикаментозной терапии ориентируются на лечение ВСД, психотерапию, предупреждение развития у больного нейродистрофии миокарда и на профилактику антибактериального масштаба для недопущения развития осложнения в виде инфекционного эндокардита. Нарастание изменений в работе сердца, а также выраженное прогибание створок определяет необходимость в хирургическом вмешательстве.

Пролапс митрального клапана (ПМК) - такой диагноз зачастую можно увидеть в результатах УЗИ сердца. Однако не стоит сразу тревожиться: данный вид клапанного порока нередко диагностируется у вполне здоровых людей и требует лишь периодического наблюдения у кардиолога.

Лечебная тактика напрямую зависит не только от выраженности пролапса (прогибания) клапана, но и от степени регургитации (объема обратного тока крови).

Пролапс митрального клапана - что это такое?

Митральный (двустворчатый) клапан разделяет камеры левой части сердца: предсердие и желудочек. Пролапс митрального клапана - это прогибание клапанных створок в момент сокращения (систолы) левого желудочка.

Патология обусловлена нарушением структуры клапана (его фиброзного слоя, реже сухожильных хорд) вследствие соединительнотканной дисплазии. Створки клапана при этом не только прогибаются, но и могут неплотно закрываться.

При сокращении левого желудочка через оставшийся просвет клапана кровь устремляется обратно в предсердие. Этот процесс называется регургитацией.

ПМК чаще всего диагностируется у молодых людей 20-35 лет. Крайне редко отклонение в структуре и работе митрального клапана обнаруживаются у маленьких детей. Среди взрослых частота патологии колеблется в пределах 10-25%, а у пожилых - 50%.

Основные причины формирования клапанного дефекта:

- Наследственно обусловленная соединительнотканная дисплазия (синдромы Марфана и Элерса-Данло) - развивается первичный клапанный пролапс;

- Неправильно протекающий остеогенез, приводящий к деформации грудной клетки;

- Ревматическое повреждение сердца, воспалительные процессы в его оболочках, инфаркт, хроническая ишемия сердца, атеросклероз/кальцификация клапанного кольца - формируется вторичный пролапс.

По выраженности прогиба различают митральный пролапс:

- 1 степени - высота куполообразного прогиба створок не превышает 0,6 см (норма 1-2 мм);

- 2 степени - выбухание до 0,9 см;

- 3 степени - купол створки высотой более 0,9 см.

Симптомы пролапса по степеням регургитации

Классификация ПМК по выраженности прогиба клапанных створок довольно условна. Наиболее важным фактором, влияющим на общее состояние человека и лечебную тактику, является степень регургитации (1 - 3 степень), которая обуславливает симптоматическую картину митральной недостаточности.

Пролапс митрального клапана 0 степень

Даже при довольно выраженном прогибе створки плотно закрываются, а объем крови из левого желудочка в полном объеме поступает в аорту (отсутствует обратный кровоток в левое предсердие).

При этом регургитация 0 степени не дает никаких болезненных симптомов: человек ощущает себя совершенно здоровым и не предъявляет жалоб на работу сердца.

боли при нагрузке

Пролапс митрального клапана и 1 степень регургитации диагностируется при минимальном объеме возвращаемой в предсердие крови. Никаких жалоб, указывающих на нарушение кровообращения, пациент не предъявляет.

Некоторые больные отмечают возникновение боли в правом подреберье во время бега. Это обусловлено недостаточной правожелудочковой функциональностью к увеличению объема кровотока в сердце. Отклонение фиксируется при обследовании:

- Аускультация - выслушивание шума на верхушке сердца и специфического щелчка, обусловленного резким напряжением расслабленных хорд во время систолы желудочка. Щелчки более слышны в вертикальном положении, могут полностью исчезать в положении лежа. Иногда (необязательно!) выслушивается «мяуканье» (писки), возникающие при вибрации хорд или собственно створки клапана.

- Эхокардиография (ультразвук сердца) - незначительный просвет между закрывшимися створками клапана и фиксируемый объем возвращаемой в предсердие крови.

Пролапс митрального клапана 2 степень - митральная недостаточность

При пролапсе двустворчатого клапана и 2 степени регургитации на УЗИ (доплер сердца) фиксируются более выраженные признаки митральной недостаточности. Струя крови, возвращаясь сквозь неполностью закрытый клапан, достигает середины камеры предсердия.

В предсердие из желудочка возвращается более 25% крови. При этом наблюдаются симптомы, характерные для застоя в малом кругу кровообращения:

- Сердечная боль - слабая или умеренная, не имеющая тесной связи с физической нагрузкой или эмоциональной реакцией на стресс (могут возникать спонтанно). Прием Нитроглицерина не оказывает особенного эффекта при устранении подобной боли.

- Головная боль - напряженная, часто двухсторонняя (лишь иногда имитирует мигрень). Головная боль часто возникает на фоне резкой перемены погоды, после эмоционального перенапряжения.

- Одышка - часто спровоцирована синдромом гипервентиляции (глубокие или частые вдохи, спровоцированные ощущением нехватки воздуха). Одышка может возникнуть даже после минимального физического напряжения.

- Вегетативная дисфункция - проявляется комком в горле, повышенной потливостью, быстрой утомляемостью и утренней слабостью, беспричинным подъемом температуры до 37,0-37,5ºС, тошнотой и головокружением. При этом вегетативные кризы повторяются не менее 1 раза в неделю, несвязаны с угрожающими пациенту ситуациями, а эмоциональная сторона данного состояния несколько приглушена. Также крайне редко могут возникать обмороки. Вегетативные нарушения провоцируют развитие депрессивных состояний и эмоциональную нестабильность (тоска и угрюмость по утрам, тревога и раздражительность вечером). Зачастую больные жалуются на специфические телесные ощущения, которые иногда воспринимаются как симптом другого соматического заболевания.

- Перебои в работе сердца - периодически больной отмечает толчки или замирание сердца. При этом экстрасистолы (внеочередные удары сердца) и тахикардия (учащение частоты сердечных сокращений) регистрируется не постоянно, а возникает при эмоциональном переживании, физической нагрузке или даже после употребления кофе.

Пролапс митрального клапана 3 степень

Недостаточность в малом кругу кровообращения приводит к повышению нагрузки на правую половину сердца. Постепенно усугубляются уже имеющиеся симптомы и появляются тяжелые признаки недостаточности большого круга: отеки, повышение давления, синюшность кожи, непреодолимая слабость, мерцание предсердий и увеличение печени. Такие больные обычно получают 1 группу инвалидности.

Пролапс митрального клапана опасен для жизни именно при 3 степени регургитации: возможно развитие пароксизмальной тахикардии, отека легких, эндокардита и других тяжелых осложнений, вплоть до внезапной смерти.

Больные с пролапсом двустворчатого клапана чаще других болеют простудными заболеваниями, нередко у них диагностируется хронический тонзиллит.

- На врожденную диспластическую патологию соединительной ткани в детском возрасте указывают диспластические изменения тазобедренных суставов, плоскостопие, абдоминальные грыжи.

Пролапс митрального клапана при беременности

Незначительный пролапс двустворчатого клапана и незначительная митральная недостаточность не является противопоказанием к беременности, вынашивание ребенка в этом случае проходит нормально.

При этом может даже наступить временное уменьшение прогиба клапанных створок за счет физиологического увеличения размеров левого желудочка. Однако систолический шум и щелчки возвращаются спустя 1 месяц после родов.

Более опасна тяжелая степень регургитации и пролапс митрального клапана при беременности: значительно повышен риск развития приступов пароксизмальной тахикардии. Во время родов не исключается разрыв клапанных хорд.

У женщин с ПМК нередко фиксируется преждевременное отхождение околоплодных вод и слабость родовых схваток. Малыш подвержен внутриутробной асфиксии и нередко рождается с малым весом (гипотрофия).

Лечебная тактика избирается в строгом соответствии со степенью пролапса двустворчатого клапана, наличием/отсутствием признаков митральной недостаточности и возникшими осложнениями.

Лечебная тактика избирается в строгом соответствии со степенью пролапса двустворчатого клапана, наличием/отсутствием признаков митральной недостаточности и возникшими осложнениями.

1 степень пролапса митрального клапана: оздоравливающие мероприятия

При незначительном изменении структуры створок (пролапс митрального клапана с регургитацией 1 степени), отсутствии постоянной аритмии и другим болезненных симптомов лечение не требуется. Человеку рекомендуется наблюдение у кардиолога 1 раз в год и коррекция жизненных устоев:

- Отказ от курения и спиртного, кофе и крепкого чая;

- Рациональное питание;

- Физические нагрузки, соразмеримые с возможностями организма;

- Воспитание стрессоустойчивости;

- Рациональный график труда - отдыха.

Лечение ПМК и 2 степени регургитации

Появление болезненных симптомов пролапса митрального клапана указывает на необходимость медикаментозной терапии. Лечебная схема включает:

- Устранение сердечной боли - целесообразно применение успокаивающих средств (валерьяна, шалфей, боярышник, зверобой, пустырник);

- Терапия вегетососудистой дистонии - андидепрессанты (Амитриптилин, Азафен), нейролептики (Сонопакс, Трифтазин), транквилизаторы (Элениум, Седуксен, Грандаксин);

- Улучшение метаболизма в миокарде - Рибоксин, Картинин, коэнзим Q-10, Панангин, витамины и препараты магния (особенно эффективны при митральном пролапсе!);

- Восстановление сердечного ритма - Обзидан и другие адреноблокаторы;

- Профилактика инфекционного эндокардита - антибиотики широкого спектра при каждом хирургическом вмешательстве (удаление зуба, тонзиллэктомия).

Устранение тяжелой регургитации при пролапсе двустворчатого клапана

Для устранения прогрессирования болезни и предупреждения тяжелых последствий митральной недостаточности применяются сердечные гликозиды, мочегонные, ингибиторы АПФ (негипотензивная дозировка Каптоприла - около 0,5 мг/кг веса в сутки - оказывает кардиопротекторное действие). Одновременно с медикаментозной терапией проводится хирургическая пластика двустворчатого клапана.

В зависимости от структурных изменений кардиохирурги осуществляют укорочение клапанных хорд, ушивание створок и абляцию очагов патологической импульсации (устранение аритмии). В тяжелых случаях производится полная замена клапана.

Возможности современной медицины позволяют проводить многие операции на сердце эндоваскулярным (чрескатетерным) или эндоскопическим доступом. К открытой операции кардиохирурги прибегают только в крайних случаях, например, при сочетанных пороках.

Прогноз

При отсутствии митральной недостаточности исход болезни обычно благоприятный. Стоит заметить, что небольшой прогиб клапанных створок у худощавых людей и детей-подростков может самостоятельно исчезнуть при соблюдении режима отдыха, соответствующей физической активности и полноценном питании.

Здоровье пациента при тяжелой степени митрального пролапса и стремительном прогрессировании болезни напрямую зависит от своевременности и адекватности медицинской помощи.

Пороки сердца – это изменения в строении сердца, которые вызывают нарушения в его работе. К ним относят дефекты стенки сердца, желудочков и предсердий, клапанов или отходящих сосудов. Пороки сердца опасны тем, что могут привести к нарушению кровообращения в самой сердечной мышце, а также в легких и других органах и вызвать опасные для жизни осложнения.

Пороки сердца разделяют на 2 большие группы.

- Врожденные пороки сердца

- Приобретенные пороки сердца

Считается, что 1% детей рождается с пороком. В России это ежегодно составляет 20 000 человек. Но к этой статистике нужно добавить те случаи, когда врожденные пороки выявляют через много лет. Самая распространенная проблема – дефект межжелудочковой перегородки, 14% всех случаев. Бывает, что одновременно в сердце новорожденного выявляют сразу несколько пороков, которые обычно возникают вместе. Например, тетрада Фалло около 6,5% из всех новорожденных с пороками сердца.

Приобретенные пороки появляются после рождения. Они могут стать результатом травм, больших нагрузок или болезней: ревматизма, миокардита, атеросклероза. Самой распространенной причиной развития различных приобретенных пороков считается ревматизм – 89% от всех случаев.

Приобретенные пороки сердца – явление довольно распространенное. Не стоит думать, что они появляются только в старческом возрасте. Большая доля приходится на возраст 10-20 лет. Но все же самый опасный период – после 50. В пожилом возрасте 4-5% людей страдают от этой проблемы.

После перенесенных заболеваний в основном появляются нарушения клапанов сердца, которые обеспечивают движение крови в нужном направлении и не дают ей вернуться назад. Чаще всего проблемы возникают с митральным клапаном, который находится между левым предсердием и левым желудочком – 50-75%. На втором месте в группе риска аортальный клапан, находящийся между левым желудочком и аортой – 20%. На долю легочного и трехстворчатого клапана приходится 5% случаев болезни.

Современная медицина имеет возможности исправить ситуацию, но для полного излечения необходима операция. Лечение медикаментами может улучшить самочувствие, но не избавит от причины нарушений.

Анатомия сердца

Для того чтобы понять какие изменения вызывают порок сердца, нужно знать строение органа и особенности его работы.Сердце

– неутомимый насос, который без остановки перекачивает кровь по нашему телу. Это орган размером с кулак, имеет форму конуса и весит около 300 г. Сердце разделено вдоль на две половины правую и левую. Верхнюю часть каждой половины занимают предсердия, а нижнюю желудочки. Таким образом, сердце состоит из четырех камер.

Бедная кислородом кровь приходит от органов в правое предсердие. Оно сокращается и нагнетает порцию крови в правый желудочек. А тот мощным толчком отправляет ее к легким. Это начало малого круга кровообращения

: правый желудочек, легкие, левое предсердие.

В альвеолах легких кровь обогащается кислородом и возвращается уже в левое предсердие. Через митральный клапан она попадает в левый желудочек, а из него по артериям уходит к органам. Это начало большого круга кровообращения: левый желудочек, органы, правое предсердие.

Первое и основное условие правильной работы сердца: отработанная органами кровь без кислорода и кровь, обогащенная кислородом в легких, не должны смешиваться. Для этого правая и левая половины в норме наглухо разъединены.

Второе обязательное условие : кровь должна двигаться только в одном направлении. Это обеспечивают клапаны, которые не дают крови сделать «ни шагу назад».

Из чего состоит сердце

Функция сердца – сокращаться и выталкивать кровь. Особое строение сердца помогает ему перекачивать 5 литров крови в минуту. Этому способствует строение органа.

Сердце состоит из трех слоев.

- Перикард – наружная двухслойная сумка из соединительной ткани. Между наружным и внутренним слоем есть небольшое количество жидкости, которая помогает уменьшить трение.

- Миокард – средний мышечный слой, который отвечает за сокращение сердца. Он состоит из особых мышечных клеток, которые работают круглосуточно и успевают отдохнуть за доли секунды между ударами. В разных участках толщина сердечной мышцы не одинаковая.

- Эндокард – внутренний слой, который выстилает камеры сердца и образует перегородки. Клапаны – это складки эндокарда по краям отверстий. Этот слой состоит из прочной и эластичной соединительной ткани.

Анатомия клапанов

Камеры сердца отделены друг от друга и от артерий фиброзными кольцами. Это такие прослойки из соединительной ткани. В них есть отверстия с клапанами, которые запускают кровь в нужном направлении, а потом плотно смыкаются и не дает ей вернуться назад. Клапаны можно сравнить с дверью, которая открывается только в одну сторону.В сердце есть 4 клапана :

- Митральный клапан – между левым предсердием и левым желудочком. Состоит из двух створок, папиллярных или сосочковых мышц и сухожильных нитей – хорд, которые соединяют мышцы и створки. Когда кровь наполняет желудочек, то она давит на створки. Под давлением крови клапан закрывается. Сухожильные хорды не дают створкам открыться в сторону предсердия.

- Трёхстворчатый , или трикуспидальный клапан – между правым предсердием и правым желудочком. Состоит из трех створок, сосочковых мышц и сухожильных хорд. Принцип его действия тот же.

- Аортальный клапан – между аортой и левым желудочком. Состоит из трех лепестков, которые имеют полулунную форму и напоминают карманы. Когда кровь выталкивается в аорту, карманы наполняются, закрываются и не дают ей вернуться в желудочек.

- Клапан лёгочной артерии – между правым желудочком и легочной артерией. Имеет три створки и работает по тому же принципу, что и аортальный клапан.

Строение аорты

Это самая большая и важная артерия в организме человека. Она очень эластичная, легко растягивается благодаря большому количеству эластичных волокон соединительной ткани. Внушительный слой гладких мышц позволяет ей сужаться и не терять свою форму. Снаружи аорта покрыта тонкой и рыхлой оболочкой из соединительной ткани. Она несет обогащенную кислородом кровь от левого желудочка и разделяется на много веток, эти артерии омывают все органы.Аорта имеет вид петли. Она поднимается вверх за грудиной, перекидывается через левый бронх, а после этого опускается вниз. В связи с таким строением выделяют 3 отдела:

- Восходящая часть аорты . В начале аорты есть небольшое расширение, которое называется луковица аорты. Оно находится прямо над аортальным клапаном. Над каждым из его полулунных лепестков есть пазуха – синус. В этой части аорты берут свое начало правая и левая венечные артерии, которые отвечают за питание сердца.

- Дуга аорты. Из дуги аорты выходят важные артерии: плечеголовной ствол, левая общая сонная и левая подключичная артерия.

- Нисходящая часть аорты. Делится на 2 отдела: грудную аорту и брюшную аорту. От них отходят многочисленные артерии.

Пока плод развивается внутри матки у него между аортой и легочным стволом есть проток – сосуд который их соединяет. Пока легкие ребенка не работают, это окно жизненно необходимо. Оно защищает правый желудочек от переполнения.

В норме после рождения выделяются специальное вещество – брадикардин. Оно заставляет сократиться мышцы артериального протока и тот постепенно превращается в связку, тяж из соединительной ткани. Обычно это происходит на протяжении первых двух месяцев после рождения.

Если этого не произошло, то развивается один из пороков сердца – открытый артериальный проток.

Овальное отверстие

Овальное отверстие – это дверца между левым и правым предсердием. Оно необходимо ребенку пока он находится в матке. В этот период легкие не работают, но их нужно питать кровью. Поэтому левое предсердие через овальное отверстие передает часть своей крови в правое, чтобы было чем наполнить малый круг кровообращения.

После родов легкие начинают дышать самостоятельно и готовы снабжать кислородом маленький организм. Овальное отверстие становится не нужным. Обычно оно закрывается специальным клапаном, как дверцей, а потом и полностью зарастает. Это происходит на протяжении первого года жизни. Если этого не произошло, то овальное окно может оставаться открытым на протяжении всей жизни.

Межжелудочковая перегородка

Между правым и левым желудочками есть перегородка, которая состоит из мышечной ткани и покрыта тонким слоем соединительных клеток. В норме она цельная и наглухо разделяет желудочки. Такое строение обеспечивает подачу к органам нашего тела крови богатой кислородом.

Но у некоторых людей в этой перегородке есть отверстие. Через него кровь правого и левого желудочка смешивается. Такой дефект считается пороком сердца.

Митральный клапан

Анатомия митрального клапана Митральный клапан находится между левым предсердием и левым желудочком. Он состоит из таких элементов:- Атриовентрикулярное кольцо из соединительной ткани. Оно находится между предсердием и желудочком и является продолжением соединительной ткани аорты и основой клапана. В центре кольца есть отверстие, длина его окружности составляет 6-7 см.

- Створки клапана. Створки напоминают две двери, закрывающие отверстие в кольце. Передняя створка больше углубляется и напоминает язык, а задняя крепится по окружности и считается главной. У 35% людей она расщепляется, и появляются дополнительные створки.

- Сухожильные хорды. Это плотные волокна из соединительной ткани, напоминающие нитки. Всего к створкам клапанов может крепиться 30-70 хорд длиной 1-2 см. Они фиксируются не только к свободному краю створок, но и по всей их поверхности. Другой конец хорд крепится к одной из двух папиллярных мышц. Задача этих маленьких сухожилий – удержать клапан во время сокращения желудочка и не дать створке открыться и выпустить кровь в предсердие.

- Папиллярные или сосочковые мышцы . Это продолжение мышцы сердца. Они похожи на 2 маленьких выроста в форме сосочков на стенках желудочка. Именно к этим сосочкам и крепятся хорды. Длина этих мышц у взрослых 2-3 см. Они сокращаются вместе с миокардом и натягивают сухожильные нити. А те крепко удерживают створки клапана и не позволяют ему открыться.

Стеноз митрального клапана

Стеноз митрального клапана – это порок сердца, который связан с сужением просвета клапана между левым предсердием и левым желудочком. При этом заболевании створки клапана утолщаются и срастаются между собой. И если в норме площадь отверстия около 6 см, то при стенозе оно становится меньше 2 см.

Стеноз митрального клапана – это порок сердца, который связан с сужением просвета клапана между левым предсердием и левым желудочком. При этом заболевании створки клапана утолщаются и срастаются между собой. И если в норме площадь отверстия около 6 см, то при стенозе оно становится меньше 2 см.Причины

Причинами стеноза митрального клапана могут быть врожденные аномалии развития сердца и перенесенные заболевания.

Врожденные дефекты:

- сращение створок клапана

- надклапанная мембрана

- уменьшенное фиброзное кольцо

Инфекционные болезни:

- сепсис

- бруцеллез

- сифилис

- ангина

- пневмония

Ревматические (аутоиммунные) болезни вызывают 80 % стеноза митрального клапана

- ревматизм

- склеродермия

- системная красная волчанка

- дерматополимиозит

Не зависимо от того, какая причина вызвала сужение митрального клапана, симптомы заболевания будут одинаковые.

Симптомы

При сужении митрального клапана поднимается давление в левом предсердии и в легочных артериях. Это объясняет нарушение работы легких и ухудшение питания кислородом всех органов.В норме площадь отверстия между левым предсердием и желудочком 4-5 см 2 . При небольших изменениях в клапане самочувствие остается нормальным. Но чем меньше просвет между камерами сердца, тем хуже состояние человека.

При сужении просвета в два раза до 2 см 2 появляются такие симптомы:

- слабость, которая усиливается при ходьбе или выполнении повседневных обязанностей;

- повышенная утомляемость;

- одышка;

- неритмичное сердцебиение – аритмия.

- кашель и кровохарканье после активных нагрузок и ночью;

- отеки на ногах;

- боль в груди и в области сердца;

- часто возникает бронхит и воспаление легких.

Проявления стеноза митрального клапана:

- кожа бледная, но на щеках проступает румянец;

- на кончике носа, ушах и подбородке появляются синюшные участки (цианоз);

- приступы мерцательной аритмии, при сильном сужении просвета аритмия может стать постоянной;

- отеки конечностей;

- «сердечный горб» – выпячивание грудной клетки в районе сердца;

- слышны сильные удары правого желудочка о грудную стенку;

- «кошачье мурлыканье» возникает после приседаний, в положении на левом боку. Врач прикладывает ладонь к груди пациента и чувствует, как кровь с колебаниями проходит через узкое отверстие клапана.

- Самый характерный признак – диастолический шум. Он возникает в фазе расслабления желудочков в диастоле. Этот шум появляется из-за того, что кровь с большой скоростью устремляется через узкое отверстие клапана, появляется турбулентность – кровь течет с волнами и завихрениями. Причем, чем меньше диаметр отверстия, тем громче шум.

- Если у взрослых людей в норме сокращение сердца состоит из двух тонов:

- 1 звук сокращения желудочков

- 2 звук закрытия клапанов аорты и легочной артерии.

Электрокардиограмма (ЭКГ)

.

Выявляет увеличение левого предсердия и правого желудочка. Также дает возможность оценить есть ли нарушения сердечного ритма – аритмия.

Фонокардиограмма (ФКГ) . При стенозе митрального клапана на графической записи звуков сердца появляются:

- характерные шумы, которые слышны перед сокращением желудочков. Его создает звук крови, проходящей сквозь узкое отверстие;

- «щелчок» закрывающегося митрального клапана.

- отрывистый «хлопок», который создают желудочек, когда выталкивает кровь в аорту.

- увеличение левого предсердия;

- уплотнение створок клапана;

- створки клапана закрываются медленнее, чем у здорового человека.

Диагностика

Процесс установления диагноза начинается с опроса больного. Врач расспрашивает о проявлениях болезни и проводит осмотр.Прямыми доказательствами стеноза митрального клапана считаются такие объективные симптомы:

- шум крови в тот период, пока она наполняет желудочки;

- «щелчок», который слышно во время открытия митрального клапана;

- дрожание грудной клетки, которое вызвано прохождением крови через узкое отверстие клапана и вибрацией его створок – «кошачье мурлыканье».

- На рентгене видны расширенные вены, артерии и смещенный вправо пищевод.

- Электрокардиограмма показывает увеличение левого предсердия.

- Фонокардиограмма выявляет шум во время диастолы (расслабления мышцы сердца) и щелчок от закрытия клапана.

- На эхокардиограмме видно замедление при работе клапана и увеличение сердца.

Лечение

С помощью медикаментов нельзя устранить порок сердца, но можно улучшить кровообращение и общее состояние человека. Для этих целей применяют различные группы препаратов.- Сердечные гликозиды: Дигоксин, Целанид Эти средства помогают сердцу интенсивнее сокращаться и замедлить частоту ударов. Особенно они необходимы вам, если сердце не справляется с нагрузкой и начинает болеть. Дигоксин принимают 4 раза в день по 1 таблетке. Целанид – по таблетке 1-2 раза в день. Курс лечения 20-40 дней.

- Мочегонные средства (диуретики): Фуросемид, Верошпирон Они повышают скорость выработки мочи и помогают вывести из организма лишнюю воду, снизить давление в сосудах легких и в сердце. Обычно назначают по 1 таблетке мочегонного средства утром, но врач может увеличить дозу в несколько раз, если возникнет такая необходимость. Курс 20-30 дней, потом делают перерыв. Вместе с водой из организма выводятся полезные минералы и витамины, поэтому желательно принимать витаминно-минеральный комплекс, например, Мульти-Табс.

- Бета-адреноблокаторы: Атенолол, Пропранолол Помогают вернуть в норму ритм сердца, если появилась мерцательная аритмия или другие нарушения ритма. Они уменьшают давление в левом предсердии при физической нагрузке. Принимают по 1 таблетке перед едой, не разжевывая. Минимальный курс 15 дней, но обычно врач назначает длительное лечение. Отменять препарат нужно постепенно, чтобы не вызвать ухудшения.

- Антикоагулянты: Варфарин, Надропарин Они нужны вам, если порок сердца вызвал увеличение левого предсердия, мерцательную аритмию, которая повышает риск образования сгустков крови в предсердии. Эти средства разжижают кровь и препятствуют появлению тромбов. Принимают по 1 таблетке 1 раз в день в одно и то же время. Первые 4-5 дней назначают двойную дозу 5 мг, а потом 2,5 мг. Лечение длится 6-12 месяцев.

- Противовоспалительные и противоревматические средства: Диклофенак, Ибупрофен

Эти нестероидные противовоспалительные средства снимают боль, воспаление, отеки, понижают температуру. Они особо нужны тем, у кого порок сердца вызвал ревматизм. Принимают по 25 мг 2–3 раза в сутки. Курс до 14 дней.

Помните, что каждое лекарственное средство имеет свои противопоказания и может вызвать серьезные побочные эффекты. Поэтому не занимайтесь самолечением и не принимайте препараты, которые помогли вашим знакомым. Принимать решение о том, какие лекарства вам необходимы, может только опытный врач. При этом он учитывает, будут ли сочетаться препараты, которые вы принимаете.

Виды операций при стенозе митрального клапана

Операция в детском возрасте Нужна ли операция при врожденном стенозе митрального клапана, решает врач в зависимости от состояния ребенка. Если кардиолог определил, что без срочного устранения проблемы не обойтись, то прооперировать малыша могут и сразу после рождения. Если опасности для жизни нет, и отсутствует задержка развития, то операцию могут провести в возрасте до трех лет или перенести на более поздний срок. Такое лечение позволит малышу нормально развиваться и ни в чем не отставать от своих сверстников.

Нужна ли операция при врожденном стенозе митрального клапана, решает врач в зависимости от состояния ребенка. Если кардиолог определил, что без срочного устранения проблемы не обойтись, то прооперировать малыша могут и сразу после рождения. Если опасности для жизни нет, и отсутствует задержка развития, то операцию могут провести в возрасте до трех лет или перенести на более поздний срок. Такое лечение позволит малышу нормально развиваться и ни в чем не отставать от своих сверстников.

Пластика митрального клапана

.

Если изменения небольшие, то хирург рассечет сросшиеся участки створок и расширит просвет клапана.

Замена митрального клапана. Если клапан сильно поврежден или есть аномалии развития, то хирург поставит на его место силиконовый протез. Но через 6-8 лет потребуется заменить клапан.

Показания к операции при врожденном стенозе митрального клапана у детей

- площадь отверстия в митральном клапане меньше 1,2 см 2 ;

- выраженная задержка развития;

- сильное повышение давления в сосудах легких (малом круге кровообращения);

- ухудшение самочувствия, несмотря на постоянный прием препаратов.

- тяжелая сердечная недостаточность;

- тромбоз левого предсердия (нужно сначала растворить тромбы антикоагулянтами);

- тяжелое поражение нескольких клапанов;

- инфекционный эндокардит воспаление внутренней оболочки сердца;

- обострение ревматизма.

Баллонная вальвулопластика

Эта операция проводится через небольшой разрез на бедренной вене или артерии. Через него в сердце вводится баллон. Когда он находится в отверстии митрального клапана, врач его резко раздувает. Операция проходит под контролем рентгена и ультразвука.

Эта операция проводится через небольшой разрез на бедренной вене или артерии. Через него в сердце вводится баллон. Когда он находится в отверстии митрального клапана, врач его резко раздувает. Операция проходит под контролем рентгена и ультразвука.

- площадь отверстия митрального клапана меньше 1,5 см 2;

- негрубая деформация створок клапана;

- створки сохраняют свою подвижность;

- нет значительного утолщения и обызвествления створок.

- редко дает осложнения;

- сразу после операции пропадает одышка и другие явления недостаточности кровообращения;

- считается малотравматичным методом и позволяет легче восстановиться после операции;

- рекомендована всем больным с незначительными изменениями в клапане;

- дает хорошие результаты даже при деформации лепестков клапана.

- не может устранить серьезные изменения в клапане (кальциноз, деформацию створок);

- нельзя проводить при тяжелом поражении нескольких сердечных клапанов и тромбозе левого предсердия;

- риск того, что потребуется повторная операция, достигает 40 %.

Трансторакальная комиссуротомия. Это операция, которая позволяет рассечь спайки на створках клапана, которые сужают просвет между левым предсердием и желудочком. Операцию могут проводить через бедренные сосуды с помощью специального гибкого катетера, который достигает клапана. Другой вариант – на грудной клетке делают небольшой разрез и к митральному клапану через межпредсердную борозду водят хирургический инструмент, которым расширяют отверстие клапана. Эту операцию проводят без аппарата для искусственного кровообращения.

Показания к этому виду операции

- размер протока митрального клапана меньше 1,2 см 2 ;

- размер левого предсердия достиг 4-5 см;

- повышено венозное давление;

- есть застой крови в сосудах легких.

- дает хорошие результаты;

- не требует искусственного кровообращения, когда кровь по организму качает аппарат, а сердце исключено из системы кровообращения;

- небольшой разрез на груди быстро заживает;

- хорошо переносится.

Операция неэффективна, если в левом предсердии есть тромб, кальциноз митрального клапана или просвет сужен слишком сильно. В этом случае придется сделать разрез между ребрами, подключить искусственное кровообращение и проводить открытую комиссуротомию.

Открытая комиссуротомия

Показания к этому виду операции

- диаметр отверстия митрального клапана меньше 1,2 см;

- легкая и умеренная митральная недостаточность;

- обызвествление и малая подвижность клапана.

- дает хорошие результаты лечения;

- позволяет снизить давление в предсердии и легочных венах;

- врач видит, какие изменения произошли в структурах клапана;

- если в ходе операции обнаружится, что клапан сильно поврежден, то можно сразу поставить искусственный;

- можно проводить, если в левом предсердии есть тромб или поражено несколько клапанов;

- эффективна, когда баллонная вальвулопластика и трансторакальная комиссуротомия не дали результатов.

- необходимость искусственного кровообращения;

- большой разрез на грудной клетке дольше заживает;

- у 50% людей на протяжении 10 лет после операции опять появляется стеноз.

Врачи могут поставить механический митральный клапан из силикона, металла и графита. Он долговечный и не изнашивается. Но у таких клапанов есть один недостаток – они повышают риск образования тромбов в сердце. Поэтому после операции придется пожизненно принимать препараты для разжижения крови и профилактики образования сгустков.

Врачи могут поставить механический митральный клапан из силикона, металла и графита. Он долговечный и не изнашивается. Но у таких клапанов есть один недостаток – они повышают риск образования тромбов в сердце. Поэтому после операции придется пожизненно принимать препараты для разжижения крови и профилактики образования сгустков.

Биологические протезы клапана могут быть донорские или из сердца животных. Они не вызывают появление тромбов, но изнашиваются. Со временем клапан может лопнуть или на его стенках скапливается кальций. Поэтому молодым людям через 10 лет потребуется повторная операция.

- женщинам детородного возраста, которые планируют иметь детей. Такой клапан не вызывает самопроизвольных абортов у беременных;

- в возрасте старше 60 лет;

- людям, которые не переносят антикоагулянтные препараты;

- когда есть инфекционные поражения сердца;

- планируются повторные операции на сердце;

- в левом предсердии образуются тромбы;

- есть нарушения свертываемости крови.

- сужение клапана (меньше 1 см в диаметре) если по каким-либо причинам нельзя рассечь спайки между его лепестками;

- сморщивание створок и сухожильных нитей;

- на створках клапана образовался толстый слой соединительной ткани (фиброза) и они плохо закрываются;

- на створках клапана большие отложения кальция.

- новый клапан позволяет полностью решить проблему, даже у больных с сильными изменениями в клапане;

- операцию можно проводить и в молодом возрасте и после 60 лет;

- повторный стеноз не возникает;

- после восстановления пациент сможет вести нормальный образ жизни.

- необходимо исключить сердце из системы кровообращения и обездвижить его.

- требуется около 6 месяцев для полного восстановления.

Пролапс митрального клапана

Пролапс митрального клапана

(ПМК) или синдром Барлоу – это порок сердца, при котором створки митрального клапана прогибаются в левое предсердие во время сокращения левого желудочка. При этом в предсердие возвращается небольшое количество крови. Она присоединяется к новой порции, которая поступает из двух легочных вен. Это явление называется «регургитация» или «обратный заброс».

Пролапс митрального клапана

(ПМК) или синдром Барлоу – это порок сердца, при котором створки митрального клапана прогибаются в левое предсердие во время сокращения левого желудочка. При этом в предсердие возвращается небольшое количество крови. Она присоединяется к новой порции, которая поступает из двух легочных вен. Это явление называется «регургитация» или «обратный заброс».Это заболевание есть у 2,5-5% людей и большинство из них об этом даже не догадывается. Если изменения в клапане незначительные, то симптомов болезни не возникает. В этом случае врачи считают пролапс митрального клапана вариантом нормы – особенностью развития сердца. Чаще всего его находят у молодых людей до 30 лет, причем у женщин в несколько раз чаще.

Есть мнение, что с возрастом изменения в клапане могут исчезнуть сами. Но в любом случае, если у вас выявлен пролапс митрального клапана, то необходимо минимум раз в год посещать кардиолога и делать УЗИ сердца. Это поможет избежать нарушения ритма сердца и инфекционного эндокардита.

Причины появления ПМК

Врачи выделяют врожденные и приобретенные причины развития пролапса.Врожденные

- нарушенное строение створок митрального клапана;

- слабость соединительной ткани, из которой состоит клапан;

- слишком длинные сухожильные хорды;

- нарушения строения папиллярных мышц, к которым прикрепляются хорды, фиксирующие клапан.

Инфекционные болезни

- ангина

- скарлатина

- сепсис

Аутоиммунные патологии

- ревматизм

- склеродермия

- красная системная волчанка

Другие причины

- сильные удары в грудную клетку могут вызвать разрыв хорды. В этом случае створки клапана тоже будут неплотно закрываться.

- последствия инфаркта миокарда. Когда нарушается работа сосочковых мышц, отвечающих за закрытие створок.

Симптомы

У 20-40% людей с диагнозом «пролапс митрального клапана» нет никаких симптомов болезни. Это означает, что в предсердье просачивается лишь небольшое количество крови или этого не происходит совсем.

ПМК часто бывает у высоких стройных людей, у них длинные пальцы, вдавленная грудная клетка, плоскостопие. Такие особенности строения тела часто сопровождаются пролапсом.

В некоторых случаях самочувствие может ухудшаться. Обычно это происходит после крепкого чая или кофе, стрессов или активных действий. В этом случае человек может ощущать:

- боли в области сердца;

- сильное сердцебиение;

- слабость и предобморочное состояние;

- приступы головокружения;

- повышенную утомляемость;

- приступы страха и тревоги;

- сильную потливость;

- одышку и чувство нехватки воздуха;

- повышение температуры не связанное с инфекционными болезнями.

- тахикардия – сердце бьется быстрее 90 ударов в минуту;

- аритмия – появление внеочередных «незапланированных» сокращений сердца на фоне нормального ритма;

- учащенное дыхание;

- систолическое дрожание – дрожание грудной клетки, которое врач чувствует под рукой во время прощупывания. Его создают вибрирующие створки клапана, когда сквозь узкую щель между ними под высоким давлением прорывается струя крови. Это происходит в тот момент, когда желудочки сокращаются и кровь, через небольшие дефекты в створках возвращается в предсердие;

- простукивание (перкуссия) может выявить, что сердце сужено.

Выслушивание сердца с помощью стетоскопа дает врачу возможность выявить такие нарушения: - систолический шум. Его производит кровь, просачиваясь сквозь клапан обратно в предсердие во время сокращения желудочков;

- вместо двух тонов при сокращении сердца (I – звук от сокращения желудочков, II – звук от закрытия клапанов аорты и легочных артерий), как у людей со здоровым сердцем, можно услышать три тона – «ритм перепела». Третий элемент мелодии – щелчок лепестков митрального клапана в момент закрытия;

Независимо от того, врожденный или приобретенный ПМК, он ощущается человеком одинаково. Признаки болезни зависят от общего состояния сердечно-сосудистой системы и количества крови, которое просачивается назад в предсердие.

Данные инструментального обследования

Электрокардиограмма . При ПМК часто применяют холтеровское мониторирование, когда маленький датчик постоянно в течение нескольких суток записывает кардиограмму сердца, пока вы занимаетесь своим обычными делами. Оно может выявить нарушения ритма сердца (аритмию) и несвоевременное сокращение желудочков (желудочковые экстрасистолы).Двухмерная эхокардиография или УЗИ сердца. Выявляет, что одна или обе створки клапана выбухают, прогибаются в сторону левого предсердья и во время сокращения они смещаются назад. Также можно определить, какой объем крови возвращается из желудочка в предсердие (какова степень регургитации) и есть ли изменения в самих створках клапана.

Рентген грудной клетки. Может показать, что сердце имеет нормальные или уменьшенные размеры, иногда бывает расширение начального отдела легочной артерии.

Диагностика

Для того чтобы правильно поставить диагноз врач выслушивает сердце . Характерные признаки пролапса митрального клапана:

- щелчок створок клапана при сокращении сердца;

- шум крови, проходящей через узкую щель между створками клапана в направлении предсердия.

- выбухание створок митрального клапана, они выглядят, как округлые купала;

- отток крови из желудочка в предсердие, чем больше крови возвращается, тем хуже самочувствие;

- утолщение створок клапана.

Не существует таких лекарств, которые могут вылечить пролапс митрального клапана. Если форма не тяжелая, то лечения совсем не требуется. Желательно избегать ситуаций, которые провоцируют приступы сердцебиения, употреблять в умеренном количестве чай, кофе, алкогольные напитки.

Медикаментозное лечение назначают, если ваше самочувствие ухудшилось.

- Успокаивающие препараты (седативные) Препараты на основе лекарственных трав: настойки валерианы, боярышника или пиона. Они не только успокаивают нервную систему, но и улучшают работу сосудов. Эти лекарства помогают избавиться от проявлений вегето-сосудистой дистонии, от которой страдают все те, у кого есть пролапс митрального клапана. Настойки можно принимать длительно по 25-50 капель 2-3 раза в день.

- Транквилизаторы: Диазепам Помогает снять тревогу, страх и раздражительность. Он улучшает сон и замедляет пульс. Принимают по половине таблетки или по целой 2-4 раза в день. Длительность лечения 10-14 дней. Препарат нельзя сочетать с другими успокаивающими средствами и алкоголем, чтобы не перегружать нервную систему.

- B-адреноблокаторы: Атенолол Снижает воздействие адреналина на нервные рецепторы, уменьшает тем самым влияние стресса на сосуды и сердце. Уравновешивает воздействие на сердце симпатичекой и парасимпатической нервных систем, которые управляют частотой сокращений, одновременно снижается давление в сосудах. Избавляет от аритмий, сердцебиений, головокружения и мигреней. Принимают 1 раз в день перед едой 1 таблетку (25 мг). Если этого окажется недостаточно, то врач увеличит дозу. Курс лечения от 2 недель и дольше.

- Антиаритмические средства: Магния оротат Магний в его составе улучшает выработку коллагена и за счет этого укрепляет соединительную ткань, из которой состоит клапан. Также улучшается соотношение калия, кальция и натрия, и это приводит в норму сердечный ритм. Принимают по 1 г ежедневно в течение недели. Потом дозу уменьшают вдвое до 0,5 г и продолжают пить 4-5 недель. Нельзя принимать людям с заболеваниями почек и детям до 18 лет.

- Средства для понижения давления: Престариум, Каптоприл

Тормозят действие особого фермента, вызывающего повышение давления. Восстанавливают эластичность крупных сосудов. Не дают растягиваться предсердиям и желудочкам от повышенного давления крови. Улучшают состояние соединительной ткани сердца и сосудов. Престариум принимают по 1 таблетке (4 мг) 1 раз в день с утра. Через месяц дозу можно увеличить до 8 мг и принимать с мочегонными средствами. Лечение при необходимости может продолжаться годами.

Комбинированные препараты: Корвалол, Валосердин помогут снизить частоту сокращений сердца и сделать приступы болезни более редкими. Эти лекарства пьют ежедневно 2-3 раза в день. Обычно курс составляет 2 недели. Через 7 дней отдыха лечение можно повторить. Не стоит злоупотреблять этими средствами, может возникнуть привыкание и расстройства нервной системы. Поэтому всегда точно соблюдайте дозу.

Операция при пролапсе митрального клапана

Операция при ПМК требуется крайне редко. В зависимости от состояния вашего здоровья, возраста и степени поражения клапана, хирург предложит одну из существующих методик.Баллонная вальвулопластика

Операцию могут проводить под местным наркозом. Через крупный сосуд бедра вводят гибкий трос, который под контролем рентгена продвигают до сердца и останавливают в просвете митрального клапана. Баллон надувают, таким образом расширяют отверстие клапана. При этом его створки выравниваются.

Показания к этому виду операции

- большой объем крови, который возвращается в левое предсердие;

- постоянное ухудшение самочувствия;

- лекарственные препараты не помогают снять симптомы болезни;

- повышенное давление в левом предсердие более чем на 40 мм рт.ст.

- проводят под местным наркозом;

- переносится легче, чем операция на открытом сердце;

- не нужно останавливать сердце на период операции и подключать аппарат искусственного кровообращения;

- быстрее и легче проходит период восстановления.

- нельзя проводить, если есть проблемы с другими клапанами или недостаточность правого желудочка;

- высокий риск того, что в течение 10 лет болезнь вернется, произойдет рецидив.

Эту операцию по замене поврежденного клапана сердца на искусственный, проводят очень редко, ведь ПМК считается относительно легкой патологией. Но в исключительных случаях врач посоветует поставить протез митрального клапана. Он может быть биологический (человеческий, свиной, лошадиный) или искусственный, созданный из силикона и графита.

Показания к этому виду операции

- резкое ухудшение состояния;

- сердечная недостаточность;

- разрыв хорды, которая удерживает створки клапана.

- исключает повторение болезни;

- позволяет избавить от любых дефектов клапана (отложения кальция, наросты соединительной ткани).

- может потребоваться замена клапана через 6-8 лет, особенно при биологическом протезе;

- повышается риск образования в сердце сгустков крови – тромбов;

- операция на открытом сердце (разрез между ребер) потребует до 1-1,5 месяца для восстановления.

Степени пролапса митрального клапана

Слово «пролапс» означает «провисание». При ПМК створки митрального клапана немного растянуты и это мешает им плотно закрыться в нужный момент. У одних людей ПМК – это небольшая особенность строения сердца, почти норма, и нет никаких признаков болезни. А другим приходится регулярно пить лекарства и даже делать операцию на сердце. Назначить правильное лечение помогает определение степени пролапса митрального клапана.Степени пролапса

- I степень – обе створки прогибаются в сторону предсердия больше чем на 2-5 мм;

- II степень – створки выбухают на 6-8 мм;

- III степень – створки прогибаются больше чем на 9 мм.

Определить степень ПМК помогает ультразвуковое исследование сердца – эхокардиография . На экране монитора врач видит насколько прогибаются створки клапана внутрь предсердия, и замеряет степень отклонения в миллиметрах. Этот признак и лежит в основе разделения на степени.

Желательно, чтобы перед эхокардиографией вы сделали 10-20 приседаний. Это позволит сделать нарушения в сердце более заметными.

Основные критерии диагностики

- эхокардиография выявляет выбухание створок митрального клапана в предсердие;

- доплеровская эхокардиография определяет, какое количество крови просачивается через образовавшуюся щель назад в предсердие – объем регургитации.

Результаты выслушивания сердца (аускультации) помогают отличить болезнь от аневризмы межпредсердной перегородки или миокардитов. Для ПМК характерны:

- щелчки, которые слышны во время закрытия митрального клапана;

- шумы, которые создает кровь, под напором прорываясь через узкую щель между сворками клапана.

Недостаточность митрального клапана

Недостаточность митрального

клапана

или митральная недостаточность – один из приобретенных пороков сердца. При этом заболевании створки митрального клапана закрываются не полностью – между ними остается щель. Каждый раз во время сокращения левого желудочка часть крови возвращается в левое предсердие.

Недостаточность митрального

клапана

или митральная недостаточность – один из приобретенных пороков сердца. При этом заболевании створки митрального клапана закрываются не полностью – между ними остается щель. Каждый раз во время сокращения левого желудочка часть крови возвращается в левое предсердие.Что при этом происходит в сердце? Объем крови в левом предсердии увеличивается, и оно раздувается и утолщается. Фиброзное кольцо – основа митрального клапана, растягивается и ослабевает. В результате, состояние клапана постепенно ухудшается. Также растягивается и левый желудочек, в который после сокращения предсердия поступает слишком много крови. Возникает повышенное давление и застой в сосудах, идущих от легких к сердцу.

Недостаточность митрального клапана – самый распространенный порок, особенно у мужчин – 10% всех приобретенных пороков. Он редко встречается самостоятельно, и часто вместе с ним возникают стеноз митрального отверстия или пороки клапанов аорты.

Причины

Болезнь может появиться в период формирования сердца во время беременности или стать результатом перенесенной болезни.Врожденная недостаточность митрального клапана встречается очень редко. Ее вызывают:

- недоразвитие левой половины сердца;

- слишком маленькие створки митрального клапана;

- раздвоение створок;

- слишком короткие сухожильные хорды, которые мешают клапану полностью закрыться.

Инфекционные болезни

- фарингит

- бронхит

- воспаление легких

- пародонтоз

Аутоиммунные патологии

- ревматизм

- системная красная волчанка

- рассеянный склероз

Эти системные заболевания вызывают изменения в строении соединительной ткани. Клетки с коллагеновыми волокнами быстро размножаются. Створки клапана укорачиваются и выглядят смятыми. Сжатие и утолщение лепестков приводит к появлению недостаточности и стеноза митрального клапана.

Другие причины

- поражение капиллярных мышц после инфаркта миокарда;

- разрыв створок клапана при воспалении сердца;

- разрыв хорд, которые закрывают створки клапана, из-за удара в область сердца.

Симптомы

У некоторых людей недостаточность митрального клапана не ухудшает самочувствие и выявляется случайно. Но когда болезнь прогрессирует, то сердце уже не может компенсировать нарушения тока крови. Тяжесть заболевания зависит от двух факторов:- насколько большой просвет остается между створками клапана в момент закрытия;

- какой объем крови возвращается в левое предсердие при сокращении желудочка.

- одышка при физической нагрузке и в состоянии покоя;

- слабость, быстрая утомляемость;

- кашель, который усиливается в горизонтальном положении;

- иногда появляется кровь в мокроте;

- ноющие и давящие боли в области сердца;

- отеки ног;

- тяжесть в животе под правым ребром, вызванная увеличением печени;

- скопление жидкости в животе – асцит.

- синюшная кожа на пальцах рук, ног, кончике носа (акроцианоз);

- набухание шейных вен;

- «сердечный горб» возвышение слева от грудины;

- при простукивании врач замечает увеличение размеров сердца;

- во время прощупывания (пальпации) после приседаний врач чувствует, как дрожит грудная клетка в области сердца. Эти колебания создает кровь, которая проходит через отверстие в клапане, образуя завихрения и волны.

- мерцательная аритмия – мелкие неритмичные сокращения предсердий.

- звук от сокращения желудочков ослаблен или не слышен совсем;

- можно услышать, как закрывается митральный клапан;

- самый характерный признак – шум, который слышен во время систолы – сокращения желудочков. Его называют «систолический шум». Он возникает от того, что кровь под напором прорывается назад в предсердие сквозь неплотно закрытые створки клапана во время сокращения желудочков.

Рентген грудной клетки . На снимке можно выявить:

- увеличение левого предсердия и левого желудочка;

- смещенный на 4-6 см вправо пищевод;