Митральный клапан симптомы. Пролапс митрального клапана: симптомы, лечение и прогноз. Что вызывает ПМК

1 степени, его причины и симптомы. Лечение и прогноз при заболевании.

Дата публикации статьи: 25.11.2016

Дата обновления статьи: 25.05.2019

Пролапс митрального клапана (сокращенно ПМК) – это самая распространенная врожденная или приобретенная патология строения клапанного аппарата сердца. Это прогиб (провисание, проваливание) одной из створок в период сокращения сердца, который может сопровождаться забросом крови обратно в предсердие.

Если по данным УЗИ сердца створка проваливается на 3–6 миллиметров, то говорят о пролапсе (или пороке) 1 степени. Если к этой ситуации присоединяется заброс крови обратно в левое предсердие, то говорят о пролапсе митрального клапана 1 степени с регургитацией 1 степени.

Пролапс встречается у мужчин не более чем в 2,5% случаев, а у женщин около 8% – это данные среди всех людей с .

В старшей возрастной группе женщин распространенность пролапса в 4 раза ниже. У женщин с возрастом данный порок проходит, для мужчин показатель частоты встречаемости патологии остается в пределах 2–3%.

Лечением и наблюдением пациентов с этим диагнозом занимаются: кардиолог, аритмолог, кардиохирург, невропатолог.

Кратко об анатомии клапанного аппарата

Понимание механизма и причин пролапса невозможно без знаний анатомии клапанного аппарата. Митральный клапан состоит из двух створок: передней и задней; хорд и папиллярных мышц.

Пролапс чаще бывает задней створки, немного реже – передней, но симптоматика всегда схожая. Для этой патологии нет никакой разницы, какая из створок прогибается в левое предсердие.

От створок идут хорды, которые переходят в папиллярные мышцы и фиксируются изнутри полости левого желудочка к стенкам. Створки покрыты соединительной тканью.

Параметры, на основе которых определяется степень пролапса задней створки митрального клапана

Параметры, на основе которых определяется степень пролапса задней створки митрального клапана

Причины патологии

Причины развития порока бывают врожденные и приобретенные.

Врожденные причины

Аномалии развития соединительной ткани (синдромы Марфана и Элерса-Данло). Эта ситуация предопределена генетически.

Встречаются семейные случаи патологии. В таких семьях у всех родственных членов подтвержден этот диагноз.

Приобретенные причины

Самая частая причина митрального пролапса – ревматические пороки. Ревматизм – это аутоиммунная патология, которая приводит к изменению внешнего вида створок и развитию пролапса и (или) стенозированию – сужению отверстия митрального клапана.

При ревматизме говорят о комбинированном пороке митрального клапана, регургитация (обратный ток крови в предсердие) у которого может преобладать над стенозированием.

Характерные симптомы пролапса

Жалобы, которые предъявляют пациенты при ПМК 1 степени без обратного тока крови в левое предсердие (то есть без регургитации) очень неспецифичные. Чаще они скудные, то есть больных ничего не беспокоит.

Симптомы появляются, когда развивается регургитация, то есть заброс крови обратно в предсердие.

Болезнь не препятствует обычному ритму жизни, если причиной не является инфаркт миокарда или инфекционный эндокардит наркоманов.

Какие возникают симптомы при пролапсе митрального клапана 1 степени с регургитацией:

1. Сердечные признаки

- Боли в области сердца, непродолжительные и кратковременные.

- Нарушения ритма, которые сопровождаются увеличением частоты сердечных сокращений. Симптом характерен для врожденной патологии.

2. Несердечные жалобы

Несердечные причины связаны с нарушением работы нервной системы.

- Повышенное потоотделение.

- Панические атаки. Это приступы страха, пугающие человека (сопровождаются неконтролируемым увеличением частоты сердечных сокращений, потливостью, покраснением кожных покровов).

- Одышка при физических нагрузках. Важно понимать, что одышка в данном случае не является , а возникает не нервной почве. Этот симптом обнаруживают у половины больных

- Снижение артериального давления (гипотония), которое сопровождается обмороками и предобморочными состояниями. Наблюдают симптом у 10–15% пациентов среди всех больных с пролапсом митрального клапана 1 степени.

Методы лечения

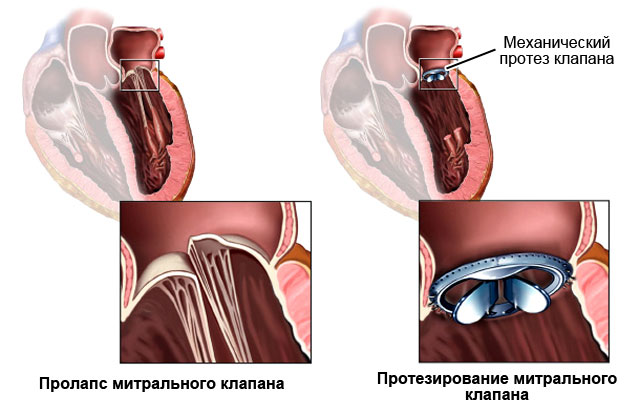

При пролапсе митрального клапана 1 степени применяют: общеукрепляющие мероприятия (режим дня, закаливание, физические нагрузки), медикаменты, возможно проведение операции по протезированию митрального клапана.

Какие применяют лекарства:

В зависимости от причины, которая привела к пролапсу митрального клапана (их мы рассматривали выше), доктора выбирают тактику лечения:

- Если причина пролапса – ревматическая болезнь, то нужна профилактика, которую проводят ревматологи в межсезонье, чтобы поражение митрального клапана не усугубилось.

- Инфекцию на створках митрального клапана лечат антибиотиками. Болезнь можно полностью вылечить, пролапс уйдет, а регургитации не будет.

- Тупая травма (удар в грудь кулаком или удар грудью на большой скорости о руль машины) может привести к отрыву одной из хорд створки митрального клапана. Тогда тоже будет ПМК. Врачи оперируют этих больных – пришивают хорду. Створка перестает проваливаться в левое предсердие и болезнь уходит.

- При гипертонии (повышенном артериальном давлении), инфаркте миокарда (гибели части миокарда) проводят комплексное лечение этих заболеваний.

Прогноз

Прогноз сильно зависит от причины, которая вызвала болезнь.

- При гипертонии прогноз зависит от основного заболевания и степени выраженности сердечной недостаточности.

- Ревматические пороки МК наблюдают длительное время (могут и год, и десятилетия). Они способны годы не беспокоить человека. А если появляются жалобы, то врачи назначают медикаменты. Лекарства принимают курсами (месяц или два) на протяжении жизни. Когда медикаменты неэффективны, то рекомендуют операцию – протезирование митрального клапана (пришивают искусственный клапан сердца на место митрального).

- Инфекционный эндокардит даже консервативно излечивается полностью. Лечение долгое – месяцы. Прогноз хороший.

- Лечение у наркоманов при инфекционном эндокардите носит очень кратковременный эффект. Летальность крайне высока, даже после операции протезирования МК. Выживают единицы в течение первых двух лет. Прогноз плохой.

Сам по себе пролапс митрального клапана (без осложнений) имеет хороший прогноз.

Пролапс митрального клапана (ПМК) - клиническая патология, при которой одна или две створки этого анатомического образования пролабируют, то есть прогибаются в полость левого предсердия в период систолы (сердечного сокращения), чего в норме происходить не должно.

Диагностика ПМК стала возможной благодаря использованию методики УЗИ. Пролапс створок митрального клапана является, наверное, самой частой патологией этой области и встречается более чем у шести процентов населения. У детей аномалия выявляется значительно чаще, чем у взрослых, причем у девочек обнаруживается чаще примерно в четыре раза. В подростковом возрасте соотношение девушек и юношей составляет 3:1, а у женщин и мужчин 2:1. У пожилых лиц разница по частоте встречаемости ПМК у обоих полов выравнивается. Эта болезнь также встречается и при беременности.

Анатомия

Сердце можно представить в виде своеобразного насоса, который заставляет циркулировать кровь по сосудам всего организма. Такое движение жидкости становится возможным за счет поддержания на должном уровне давления в полости сердца и работы мышечного аппарата органа. Сердце человека состоит из четырех полостей, которые именуются камерами (два желудочка и два предсердия). Камеры ограничены друг от друга специальными «дверками», или клапанами, каждый из которых состоит из двух или трех створок. Благодаря такому анатомическому строению основного мотора человеческого организма, происходит снабжение каждой клетки человеческого тела кислородом и питательными веществами.

В сердце присутствует четыре клапана:

- Митральный. Он разделяет полость левого предсердия и желудочка и состоит из двух створок - передней и задней. Пролапс передней створки клапана встречается значительно чаще, чем задней. К каждой из створок крепятся специальные нити, именуемые хордами. Они обеспечивают контакт клапана с мышечными волокнами, которые носят название сосочковых или папиллярных мышц. Для полноценной работы этого анатомического образования, необходима совместная согласованная работа всех составляющих. Во время сердечного сокращения - систолы - полость мышечного сердечного желудочка уменьшается, а соответственно давление в нем повышается. При этом включаются в работу сосочковые мышцы, которые закрывают выход крови назад в левое предсердие, откуда она излилась из малого круга кровообращения, обогатившись кислородом, и, соответственно, кровь поступает в аорту и далее, по артериальным сосудам, доставляется ко всем органам и тканям.

- Трикуспидальный (трехстворчатый) клапан. Он состоит из трех створок. Располагается между правым предсердием и желудочком.

- Аортальный клапан. Как уже описывалось выше, он располагается между левым желудочком и аортой и не позволяет крови вернуться в левый желудочек. В период систолы он открывается, выпуская артериальную кровь в аорту под большим давлением, а во время диастолы - закрыт, что предотвращает обратный ток крови к сердцу.

- Клапан легочной артерии. Он находится между правым желудочком и легочной артерией. Аналогично аортальному клапану, он не позволяет крови вернуться в сердце (правый желудочек) в период диастолы.

В норме работу сердца можно представить следующим образом. В легких кровь обогащается кислородом и попадает в сердце, а точнее в левое его предсердие (имеет тонкие мышечные стенки, и является лишь «резервуаром»). Из левого предсердия она изливается в левый желудочек (представлен «мощной мышцей», способной вытолкнуть весь поступивший объем крови), откуда в период систолы разносится через аорту ко всем органам большого круга кровообращения (печени, мозгу, конечностям и другим). Передав клеткам кислород, кровь забирает углекислый газ и возвращается в сердце, на этот раз в правое предсердие. Из его полости жидкость попадает в правый желудочек и во время систолы изгоняется в легочную артерию, а затем в легкие (малый круг кровообращения). Цикл повторяется.

Что такое пролапс и чем он опасен? Это состояние неполноценной работы клапанного аппарата, при котором во время мышечного сокращения, пути оттока крови закрываются не полностью, и, следовательно, часть крови в период систолы возвращается назад в отделы сердца. Так при пролапсе митрального клапана, жидкость во время систолы частично попадает в аорту, а частично из желудочка выталкивается назад в предсердие. Этот возврат крови именуют регургитацией. Обычно при патологии митрального клапана, изменения выражены незначительно, поэтому такое состояние часто рассматривают как вариант нормы.

Причины пролапса митрального клапана

Существует две основные причины возникновения данной патологии. Одна из них - это врожденное нарушение строения соединительной ткани сердечных клапанов, а вторая - следствие перенесенных ранее заболеваний или травм.

- Врожденный пролапс митрального клапана встречается довольно часто и связан он с наследственно передающимся дефектом строения соединительнотканных волокон, которые служат основой створок. При этой патологи удлиняются соединяющие клапан с мышцей нити (хорды), а сами створки становятся более мягкими, податливыми и легче растягиваются, что объясняет неплотное их смыкание в момент систолы сердца. В большинстве случаев врожденный ПМК протекает благоприятно, не вызывая осложнений и сердечной недостаточности, поэтому чаще всего считается особенностью организма, а не болезнью.

- Болезни сердца, которые могут стать причиной изменения нормальной анатомии клапанов:

- Ревматизм (ревмокардит). Как правило, поражению сердца предшествует ангина, спустя пару недель после которой возникает приступ ревматизма (поражение суставов). Однако помимо видимого воспаления элементов опорно-двигательной системы, в процесс вовлекаются сердечные клапаны, которые подвергаются значительно большему разрушительному воздействию стрептококка.

- Ишемическая болезнь сердца, инфаркты миокарда (мышцы сердца). При этих болезнях наблюдается ухудшение кровоснабжения или полное его прекращение (в случае инфаркта миокарда) в том числе и сосочковых мышц. Может происходить разрыв хорд.

- Травмы грудной клетки. Сильные удары в области груди могут спровоцировать резкий отрыв клапанных хорд, что приводит к серьезным осложнениям в случае не оказанной своевременно помощи.

Классификация пролапса митрального клапана

Существует классификация пролапса митрального клапана в зависимости от степени выраженности регургитации.

- I степень характеризуется прогибанием створки от трех до шести миллиметров;

- II степень характеризуется увеличением амплитуды прогиба до девяти миллиметров;

- III степень характеризуется выраженностью прогиба более девяти миллиметров.

Симптомы пролапса митрального клапана

Как уже говорилось выше, пролапс митрального клапана в абсолютном большинстве случаев протекает практически бессимптомно и его диагностируют случайно при профилактическом медицинском осмотре.

К наиболее частым симптомам пролабирования митрального клапана относят:

- Кардиалгия (боли в области сердца). Это признак встречается примерно в 50 % случаев ПМК. Боли обычно локализуются в области левой половины грудной клетки. Они могут носить как кратковременный характер, так и растягиваться на несколько часов. Боль может также возникнуть в состоянии покоя либо при выраженной эмоциональной нагрузке. Однако зачастую связать возникновение кардиалгического симптома с каким- либо провоцирующим фактором не удается. Важно отметить, что боль не купируется приемом нитроглицерина, что бывает при ишемической болезни сердца;

- Чувство нехватки воздуха. У пациентов возникает непреодолимое желание сделать глубокий вдох «полной грудью»;

- Ощущение перебоев в работе сердца (либо очень редкое сердцебиение, либо наоборот учащенное (тахикардия);

- Головокружения и обмороки. Они обусловлены нарушениями сердечного ритма (при кратковременном снижении поступления крови к головному мозгу);

- Головные боли в утренние и ночные часы;

- Повышение температуры, без какой - либо на то причины.

Диагностика пролапса митрального клапана

Как правило, пролапсы клапанов терапевт или кардиолог диагностируют при аускультации (прослушивании сердца с помощью стетофонендоскопа), которую они проводят каждому пациенту на плановых медицинских осмотрах. Шумы в сердце обусловлены звуковыми явлениями при открытии и закрытии клапанов. При подозрении на порок сердца, врач дает направлении на ультразвуковую диагностику (УЗИ), которая позволяет визуализировать клапан, определить наличие в нем анатомических дефектов и степень регургитации. Электрокардиография (ЭКГ) не отражает изменений, происходящих в сердце при этой патологии створок клапана

Тактика лечения пролапса митрального клапана определяется степенью пролабирования створок клапана и объемом регургитации, а также характером психоэмоциональных и сердечнососудистых нарушений.

Важным пунктом в терапии является нормализация режимов труда и отдыха пациентов, соблюдение распорядка дня. Обязательно уделять внимание продолжительному (достаточному) сну. Вопрос о занятиях физической культурой и спортом должен решаться индивидуально лечащим врачом после оценки показателей физической подготовленности. Пациентам, в отсутствие выраженной регургитации, показана умеренная физическая нагрузка и активный образ жизни без каких либо ограничений. Наиболее предпочтительны лыжи, плавание, коньки, велосипедные прогулки. Но занятия, связанные с толчкообразным типом движений не рекомендуются (бокс, прыжки). В случае же выраженной митральной регургитации, занятия спортом противопоказаны.

Важным компонентом в лечение пролапса митрального клапана является фитотерапия особенно на основе седативных (успокаивающих) растений: валерианы, пустырника, боярышника, багульника, шалфея, зверобоя и других.

Для профилактики развития ревматойдного поражения клапанов сердца показана тонзилэктомия (удаление миндалин) в случае хронического тонзиллита (ангины).

Медикаментозная терапия при ПМК направлена на лечение осложнений, таких как аритмия, сердечная недостаточность, а также на симптоматическое лечение проявлений пролапса (седация).

В случае выраженной регургитации, а также присоединении недостаточности кровообращения, возможно проведение операции. Как правило, ушивают пораженный митральный клапан, то есть проводят вальвулопластику. При ее неэффективности или неосуществимости по ряду причин возможна имплантация искусственного аналога.

Осложнения пролапса митрального клапана

- Недостаточность митрального клапана. Это состояние является частым осложнением ревматического поражения сердца. При этом из-за неполного смыкания створок и их анатомического дефекта происходит значительный возврат крови в левое предсердие. Пациента беспокоит слабость, одышка, кашель и многие другие. В случае развития подобного осложнения, показано протезирование клапана.

- Приступы стенокардии и аритмии. Это состояние сопровождается неправильным сердечным ритмом, слабостью, головокружением, ощущением перебоев в работе сердца, ползанием «мурашек» перед глазами, обмороками. Эта патология требует серьезного медикаментозного лечения.

- Инфекционный эндокардит. При этом заболевании происходит воспаление клапана сердца.

Профилактика пролапса митрального клапана

Прежде всего, для профилактики этого заболевания необходимо санировать все хронические очаги инфекции - кариозные зубы, тонзиллиты (возможно удаление миндалин по показаниям) и прочих. Обязательно проходить регулярные ежегодные медицинские осмотры своевременно лечить простудные заболевания, особенно ангину.

Наверное, на подсознательном уровне больше всего люди боятся, что у них «что-то случится с сердцем». Достаточно беззаботно мы относимся к проблеме бытового, дорожного и производственного травматизма, возможности подхватить пневмонию, грыжу межпозвонкового диска, но к заболеваниям сердца пока еще осталось невольное уважение.

Одним из таких «незаслуженно уважаемых» диагнозов является состояние со звучным названием «пролапс». Речь идет о работе митрального, или двустворчатого клапана. Чтобы полностью понять суть проблемы, напомним некоторые основные сведения из анатомии и физиологии.

Как работает митральный клапан?

Митральный клапан, названный так в честь внешнего сходства с кардинальской шапкой – митрой, находится между левым предсердием и желудочком.

Известно, что в сердце и сосудах кровь течет только в одном направлении: от лёгких обогащенная кровь попадает в левое предсердие, затем оно сокращается, и кровь выбрасывается в самый мощный отдел сердца – левый желудочек. Отсюда ему предстоит выбросить кровь, обогащенную кислородом в аорту – самый крупный сосуд человеческого тела.

- Поэтому, когда речь идет о систолическом (верхнем) давлении, то это то самое давление, которое развивается при сокращении стенок левого желудочка. Происходит сердечный выброс, и большой объем крови стремительно несется в аорту, на питание органов и тканей кислородом.

А почему кровь из левого желудочка вся попадает в аорту, и не возвращается назад, в предсердие? Этому обратному току крови и препятствует митральный клапан. Его створки раскрываются, и пропускают кровь в желудочек, а затем схлопываются. С точки зрения электротехники, клапаны сердца – это диоды, которые пропускают ток только в одном направлении.

Конечно, есть такой же клапан и в правых отделах сердца, но там не нужно такое высокое давление. Кровь из правого желудочка выбрасывается недалеко, в лёгкие (на обогащение кислородом) и большая сила там не нужна. Поэтому клапан в правых отделах сердца (трехстворчатый, или трикуспидальный) работает в «льготных условиях», а митральный клапан трудится в «мире высоких давлений». Иногда в нем и происходит пролапс. Что это такое?

Быстрый переход по странице

Пролапс митрального клапана — что это такое и чем опасно?

Наверное, многие уже догадались, что пролапс митрального клапана — это выпячивание (прогибание) створок под давлением митрального клапана обратно, в сторону левого предсердия, во время систолы желудочка. Получается, что развиваемое в желудочке давление с одной стороны, выбрасывает кровь в аорту, а с другой стороны, давит на закрытый митральный клапан и прогибает его створки.

При этом во время аускультации выслушивается систолический щелчок, или «клик», который совпадает с резким, одномоментным прогибом створок клапана, и последующим их возвращением в открытое состояние в период желудочковой диастолы.

Опасно ли это состояние?

По данным одного из крупнейших и авторитетнейших исследований в кардиологии – Фрамингемского исследования, которое проводилось на протяжении 12 лет, частота встречаемости пролапса в популяции составляет от 2 до 4%. Самое главное, что пролапс сам по себе не является заболеванием. Ведь функция левого желудочка не страдает, клапан, хоть и прогнувшись в обратную сторону, прекрасно справляется со своей функцией.

Весь поток крови попадает в аорту, а звук щелчка, который к тому же не слышит ухо, не может быть основанием для выставления диагноза. Когда же пролапс митрального клапана опасен?

В том и только в том случае, когда клапан начинает постепенно размыкать свои створки, и в левое предсердие начинает попадать кровь, направляясь в обратную сторону. Этот процесс называется систолической регургитацией . Она может быть как гемодинамически незначимой (то есть не влиять на силу и объем выброса в аорту, составляя, например, 1% от количества крови), так и значимой.

В том случае, если несмыкание створок клапана является значительным, то это знаменует начало клапанной недостаточности. В итоге может развиться такой порок, как недостаточность митрального клапана.

Нужно сказать, что пролапс очень редко является причиной порока. Клапан с пролапсом вовсе не является «дефектным», просто у него такая особенность строения клапанного кольца и эластичных соединительнотканных створок. Пациенты с пролапсом прекрасно себя чувствуют долгие годы, а в пожилом возрасте, когда створки клапанов склерозируются и уплотняются, пролапс может исчезать сам собой. Какие виды пролапса существуют?

Степени пролапса митрального клапана, особенности

Единственное объективное и количественное изменение, которое может быть положено в основу классификации – это степень обратного выпячивания створок. Существует три степени пролапса:

Пролапс митрального клапана 1 степени

Пролапс митрального клапана 1 степени — это самая легкая стадия, при которой створки не отклоняются назад на протяжении более 5 мм. Это расстояние незначительно, при этом створки почти всегда плотно сомкнуты, и регургитации не наблюдается, поскольку, чтобы пропустить порцию крови, створки должны разойтись подальше.

- Чаще всего вообще никаких клинических проявлений при этой степени не определяется. Человек является здоровым.

Пролапс митрального клапана 2 степени

В том случае, если выбухание превышает 5 мм, но составляет значение менее 10 мм (т.е. 6-9 мм), то считается, что существует пролапс митрального клапана 2 степени. Напоминаем, что сама степень выбухания створок не может свидетельствовать, ни о каких нарушениях гемодинамики, если они закрыты.

Конечно, может произойти и небольшая регургитация, которая хорошо заметна при проведении УЗИ сердца с цветной допплерографией.

Поэтому гораздо более важным является не оценка степени пролапса, а оценка степени митральной регургитации. Именно показатель регургитации говорит о том, сколько крови было недовыброшено в аорту, и косвенно указывает на дефицит, могущий возникнуть в большом круге кровообращения.

- На второй стадии, как правило, могут возникнуть различные клинические симптомы, которые не являются специфическими и могут возникнуть при самых разных болезнях. Их мы рассмотрим в разделе «клинические проявления».

Пролапс митрального клапана 3 степени

В том случае, если створки прогибаются свыше 9 мм и более, то это – выраженный пролапс. Он почти всегда сопровождается регургитацией, и уже возникшими изменениями в аппарате клапана.

При этом, как правило, уже присоединяются вторичные изменения: для компенсации сниженного объема выброса, расширение (дилатация) левого предсердия. Возможно появление симптоматики хронической сердечной недостаточности.

- Это состояние обязательно подлежит лечению, а в некоторых случаях – и хирургическому.

Пролапс митрального клапана с регургитацией — что это?

Уже ясно, что ведущим «вредным» звеном в развитии симптоматики и осложнений является обратный вброс, «вбрызг» крови в левое предсердие. Существует три степени регургитации, которая может быть определена только при УЗИ сердца, или эхокардиографии:

- На первой стадии незначительный поток очень слаб, и не доходит до середины предсердия. Пролапс митрального клапана с регургитацией 1 степени может также не иметь симптомов;

- Вторая степень – поток достигает середины;

- При третьей степени струя ударяет о стенку левого предсердия, «пролетая» его насквозь.

Понятно, что это только визуальная оценка, но она дает понятие о том, какой дефицит возникает в аорте. Кроме этого, постоянное перенаполнение предсердия лишней кровью, в конце концов, приводит к его расширению.

Причины возникновения пролапса

На первом месте среди причин пролапса стоят аномалии соединительной ткани. Конечно, пролапс может возникнуть и у здорового человека, но, чаще всего, он возникает у пациентов с синдромом Марфана, или Данлоса. В некоторых случаях повышенная активность работы сердца может привести к поражению клапана (). Пролапс могут вызвать миокардиты и бактериальные эндокардиты, ревматическое поражение соединительной ткани.

Также систолические «клики» могут возникнуть при кардиомиопатии, как необязательный симптом появляются при , при травматическом повреждении сердца и грудной клетки.

Пролапс может сопровождать другие клапанные пороки, а также возникать после операций на сердце, например, после аортокоронарного шунтирования.

Одной из весомых причин появления пролапса в пожилом возрасте может являться отложение кальция на кольце митрального клапана. При этом кальцификаты могут давить на мышечно – связочный аппарат, и вызывать асинхронное сокращение. Эта асинхронность ведет к «разбалансировке» замыкания створок, и к появлению регургитации.

В том случае, если пролапс возникает на фоне аномалий соединительной ткани, или у подростков на фоне бурного роста организма в длину — это обычно не остается незамеченным. В молодом возрасте пролапс митрального клапана могут сопровождать следующие симптомы:

В том случае, если пролапс возникает на фоне аномалий соединительной ткани, или у подростков на фоне бурного роста организма в длину — это обычно не остается незамеченным. В молодом возрасте пролапс митрального клапана могут сопровождать следующие симптомы:

- Небольшие кардиалгии с вегетативными симптомами, например, покраснением лица;

- Ощущение перебоев в работе сердца, «провалов», сердцебиения;

- Слабость, особенно при резком вставании утром, появление предобморочного состояния;

- Возможна небольшая нехватка воздуха, склонность к вегетативным кризам, головокружение и повышенная утомляемость.

Все эти симптомы являются неспецифическими, и нельзя с уверенностью утверждать, что пролапс был их причиной.

Пролапс при беременности

В том случае, если был выявлен пролапс митрального клапана при беременности, то теперь, после прочтения статьи, вы уже, наверное, догадались, каков будет правильный ответ.

В том случае, если при беременности пролапс не имеет гемодинамических нарушений и выраженной регургитации, и его степень не усиливается со сроком, то никаких противопоказаний к самостоятельным родам нет.

И, лишь в том случае, если у беременной было хроническое заболевание сердца или соединительной ткани, и у нее прогрессируют признаки недостаточности, то нужно решать вопрос о специальных родах, либо об оперативном родоразрешении.

Нужно ли лечить пролапс митрального клапана?

Мы не будем касаться вопросов оперативного лечения пролапс митрального клапана – пусть этим занимаются кардиологи. Скажем только, что в самом крайнем случае может быть выполнена операция по протезированию митрального клапана. Но для такой операции должны быть серьезные показания, которые свидетельствуют о митральной недостаточности. А этот диагноз «перевешивает» диагноз пролапса.

Наша задача – минимизировать его проявления, а также уменьшить его степень. Это возможно сделать, снижая давление в левом желудочке. А для этого, в свою очередь, нужно уменьшить общее периферическое сопротивление сосудистого русла.

Для этого, например, можно в течение нескольких дней устроить бессолевую диету. Из организма уйдет лишняя вода, снизится артериальное давление, и уменьшится степень пролапса, а с ней – и риск регургитации. К основным лечебно – профилактическим мероприятиям также относят:

- Умеренную физическую нагрузку (прогулки, велосипед, плавание);

- Отказ от вредных привычек;

- Нормализация режима сна и отдыха;

- Прием легких фитопрепаратов, которые успокаивают, и снижают артериальное давление, нормализуют сон. Это настойка валерианы, пустырника, «Фитоседан», «Персен – Форте»;

- В случае развития высокого давления и появления гипертрофии левого желудочка назначают бета – адреноблокаторы, которые уменьшают сократимость миокарда и, соответственно, признаки пролапса митрального клапана.

Пролапс митрального клапана и армия

Нужно сказать, что врачи военных комиссий – люди опытные. И они прекрасно понимают, что бывают тяжелые заболевания, при которых призывнику жизненно необходимо установить или отсрочку от призыва, или выставить категорию «В» — негодность к военной службе в мирное время.

В военкомате есть секретная фраза: «нарушение функции». Каждый, самый замысловатый диагноз должен пройти испытание этим «нарушением функции». В том случае, если их нет, то призывник признается годным.

Всецело это относится и к пролапсу митрального клапана. Дело в том, что согласно постановлению № 565 в разделе «кардиология» отсрочка от призыва, либо негодность к службе определяют такие состояния, как, например, сердечная недостаточность или угрожающие аритмии.

Если диагноз пролапса выносится на первое место – то это означает, что ничего серьезнее в диагнозе нет. В том же случае, если створки клапана перестают смыкаться, то это уже не пролапс, недостаточность – то диагноз автоматически из пролапса «переквалифицируется» в порок сердца. Уровень регургитации, который гемодинамически незначим, также не играет роли, а значимость придется доказывать призывнику при прохождении обследования от военкомата.

Так, например, можно пройтись направления на прохождения тредмил – теста, чтобы показать низкую толерантность к физической нагрузке. Ведь при пролапсе именно функциональные расстройства (одышка, повышение давления, аритмия) может подтвердить нарушение функции, а сделать это можно только под нагрузкой. Все стационарные исследования, когда пациент лежит, не дают призывнику никаких козырей для отсрочки.

Поэтому нужно знать: если есть пролапс, и функция клапана не страдает — служба в армии обеспечена, пусть даже и по категории «Б», то есть с незначительным ограничением. А это значит, что призывник не попадет в нормальные войска.

Вместо заключения

Надеемся, что удалось показать самое главное, что существует в проблеме подобных диагнозов, а именно: большая боязнь среди слоев населения при отсутствии понимания, чего нужно вообще бояться.

Повреждающим действием на организм обладают нарушения гемодинамики и аритмии, которые возникают при тяжелом пролапсе. И одним из главных моментов в работе врача – кардиолога является не упустить момент, при котором пролапс митрального клапана постепенно трансформируется при ряде заболеваний в митральную недостаточность.

Синдром систолического щелчка - шума, синдромом Барлова, синдром провисающего клапана, синдром волнующейся митральной створки.

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Пролапс [пролабирование] митрального клапана (I34.1)

Кардиология

Общая информация

Краткое описание

Синдром пролабирования митрального клапана

представляет собой довольно распространенную и значительно варьирующую по клиническим проявлениям патологию, причиной которой служат различные нарушения в аппарате левого предсердно-желудочкового клапана: чрезмерное развитие ткани, образующей створки клапана, миксоматозная дегенерация, значительное увеличение концентрации кислых мукополисахаридов.

Пролапс митрального клапана

(ПМК) - это систолическое выпячивание его створок в левое предсердие; линия их смыкания при этом оказывается выше плоскости клапанного кольца.

Проявления пролапса митрального клапана разнообразны - от чисто эхокардиографического феномена до тяжелой митральной недостаточности.

Классификация

На современном этапе единая классификация пролапса митрального клапана (ПМК) отсутствует.

Наиболее часто используется классификация ПМК, представленная ниже.

По возникновению :

1. Первичные (идиопатические) - прогибание створок не связано с каким-либо системным заболеванием либо с заболеванием сердца.

2. Вторичные - могут быть возникать вследствие следующих причин:

- болезни соединительной ткани (синдромы Марфана, Элерса - Данлоса, эластической псевдоксантомы и др.), при которых происходят накопление в стромеСтрома - соединительнотканная опорная структура органа или опухоли

клапана кислых мукополисахаридов, миксоматозная трансформация створок, хорд, дилатацияДилатация - стойкое диффузное расширение просвета какого-либо полого органа.

атриовентрикулярного кольца;

- заболевания сердца (аномалии коронарного кровообращения, аритмии, болезни миокарда, врожденные пороки), при которых пролабирование створок обусловлено нарушением последовательной контракции и/или релаксации стенок левого желудочка либо возникновением клапанно-желудочковой диспропорции;

- нейроэндо-кринные, психоэмоциональные и метаболические нарушения (мигрень, тиреотоксикоз, вегетососудистая дистония, неврозы, истерия, страхи, нервная анорексия), при которых основное значение имеют нарушения вегетативной иннервации створок митрального клапана и подклапанного аппарата.

По наличию структурных изменений створок митрального клапана

:

- классическая форма ПМК - наличие миксоматозных изменений;

- неклассическая форма - отсутствие изменений.

По локализации:

- ПМК передней створки;

- ПМК задней створки;

- ПМК обеих створок.

По степени пролабирования

:

- пролапс I степени - прогиб створки митрального клапана в полость левого предсердия на 3-5 мм;

- пролапс II степени - прогиб створки на 6-9 мм;

- пролапс III степени - прогиб створки более чем на 9 мм.

По гемодинамической характеристике

:

- ПМК без регургитацииРегургитация - перемещение содержимого полого органа в направлении, противоположном физиологическому в результате сокращения его мышц.

;

- ПМК с регургитацией.

Степени митральной рeгургитации:

- I - регургитационный поток менее 4 см 2 или проникает в полость левого предсердия более чем на 20 мм;

- II - регургитационный поток от 4 до 8 см 2 или проникает не более чем на половину длины предсердия;

- III - регургитационный поток более 8 см 2 или проникает более чем на половину длины предсердия, но не достигает его "крыши";

- IV - регургитационный поток достигает задней стенки, заходит за ушко левого предсердия или в легочные вены.

Клинические варианты ПМК

:

- малосимптомный ("немой");

- аритмический;

- псевдокоронарный;

- астеноневротический;

- синкопальный.

По наличию и характеру осложнений

:

- ПМК без осложнений;

- ПМК с осложнениями.

По характеру вегетативного тонуса

:

- ПМК с эйтонией;

- ПМК с ваготонией;

- ПМК с симпатотонией.

По течению

:

- непостоянный ПМК;

- стабильный ПМК;

- прогрессирующий ПМК;

- регрессирующий ПМК.

Этиология и патогенез

По этиологии различают первичный

(идиопатический) ПМК и вторичный

, возникший на фоне других заболеваний.

Первичный ПМК

возникает при миксоматозной дегенерации створок митрального клапана, для которой характерно разрастание среднего слоя створки, состоящего из соединительной ткани. Створки и хорды утолщаются и удлиняются, клапанное кольцо может расширяться. Причиной миксоматозной дегенерации может выступать нарушение в строении протеогликанов, которое ведет к снижению упругости и повышению растяжимости соединительной ткани. Снижение упругости более сильно отражается на хордах, чем на створках: за удлинением хорд и пролапсом створок может следовать разрыв хорд. В результате появляется молотящая створка, нарушается смыкание створок и резко нарастает митральная недостаточность.

Имеется наследственная предрасположенность к первичному ПМК, так как среди родственников больных ПМК встречается чаще. Считается, что данная патология наследуется аутосомно-доминантно с неполной пенетрантностью. Помимо этого, ПМК встречается при наследственных болезнях соединительной ткани (синдром МарфанаСиндром Марфана - наследственное заболевание человека, характеризующееся многочисленными нарушениями зрения, скелета (гиперподвижность суставов и др.), внутренних органов (пороки сердца) вследствие аномального развития соединительной ткани; наследуется по аутосомно-доминантному типу

, синдром Элерса-ДанлоСиндром Элерса-Данло - группа наследственных системных заболеваний соединительной ткани, вызванных дефектом в синтезе коллагена. Проявляется в поражениях кожи и опорно-двигательного аппарата (гиперпигментация, чрезмерная подвижность суставов и др.)

, эластическая псевдоксантома, атрофическая миотония).

Вторичный ПМК

характеризуется неизмененной морфологией клапана. Пролапс возникает в результате несоответствия между размерами створок клапана и полости левого желудочка. Эта форма пролапса чаще всего встречается у молодых женщин. Кроме того, вторичный ПМК может возникать при дефектах межпредсердной перегородки, тиреотоксикозе, эмфиземе легких, гипертрофической кардиомиопатии.

С возрастом вторичный пролапс нередко исчезает за счет выравнивания соотношения между размерами створок и полости левого желудочка. Вторичный ПМК имеет малое клиническое значение, поскольку редко приводит к значимой митральной недостаточности.

Гемодинамика большого и малого кругов кровообращения при ПМК

При отсутствии митральной недостаточности сократительная функция левого желудочка остается неизмененной. Из-за вегетативных нарушений может отмечаться гиперкинетический кардиальный синдром (появляются усиление тонов сердца, отчетливая пульсация сонных артерий, pulsus celer et altus, систолический шум изгнания, умеренная систолическая гипертензияГипертензия - повышенное гидростатическое давление в сосудах, полых органах или в полостях организма

). Если возникает митральная недостаточность, определяется снижение сократительной способности миокарда, может развиться недостаточность кровообращения.

Эпидемиология

Существует семейная предрасположенность к синдрому пролабирования митрального клапана.

У мужчин с ПМК намного чаще развиваются митральная недостаточность, требующая хирургического лечения, и другие осложнения, в частности инфекционный эндокардит.

Частота ПМК у детей колеблется от 2 до 16% и зависит от метода его выявления (аускультация, фонокардиография, эхокардиография).

Частота ПМК увеличивается с возрастом. Наиболее часто патология регистрируется в возрасте 7-15 лет. У детей до 10 лет ПМК встречается примерно одинаково часто у мальчиков и девочек, старше 10 лет - значительно чаще обнаруживается у девочек (соотношение 2:1).

У новорожденных синдром ПМК встречается казуистически редко.

У детей с различной кардиальной патологией ПМК обнаруживается в 10-23% случаев, достигает высоких значений при наследственных заболеваниях соединительной ткани.

Частота ПМК во взрослой популяции - 5-10%. У взрослых пациентов синдром ПМК чаще встречается у женщин (66-75%) особенно в возрасте 35-40 лет.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клинические проявления ПМК варьируют от минимальных до значительных и определяются степенью соединительнотканной дисплазииДисплазия - неправильное развитие тканей и органов.

сердца, вегетативными и психоневрологическими отклонениями.

Признаки диспластического развития соединительнотканных структур опорно-двигательного и связочного аппарата могут выявляться с раннего возраста; среди них - дисплазия тазобедренных суставов, паховые и пупочные грыжи. В большинстве случаев наблюдаются предрасположенность к простудным заболеваниям, раннее начало ангин, хронический тонзиллит.

Неспецифические симптомы нейроциркуляторной дистонии (НЦД) выявляются в 82-100% случаев, у 20-60% пациентов отсутствуют какие-либо субъективные симптомы.

Основные клинические проявления ПМК:

- кардиальный синдром с вегетативными проявлениями;

- гипервентиляционный синдром;

- сердцебиение и перебои в работе сердца;

- вегетативные кризы;

- синкопальные состоянияСинкопальное состояние (синкопе, обморок) - симптом, проявляющийся внезапной, кратковременной потерей сознания и сопровождающийся падением мышечного тонуса

;

- нарушения терморегуляции.

Частота кардиалгийКардиалгия - боль, локализуемая больным в области проекции сердца на переднюю грудную стенку

составляет от 32 до 98%. Они могут возникать спонтанно или в связи с переутомлением и психоэмоциональными стрессами; прекращаются самостоятельно либо вследствие приема "сердечных" препаратов (валидол, валокордин, корвалол). Болевые ощущения в прекардиальной области лабильны: слабые или умеренные боли, чувство дискомфорта в грудной клетке.

У женщин клинические симптомы встречаются чаще. Среди них тошнота и "ком в горле", повышенная потливость, вегетативные кризы, астеновегетативный синдром, периоды субфебрилитета, синкoпальные состояния.

Вегетативные кризы могут появляться спонтанно или ситуационно, повторяются не менее трех раз в течение трех недель, не связаны со значительным физическим напряжением или угрожающей жизни ситуацией. В основном кризы не сопровождаются яркой эмоциональной и вегетативной аранжировкой.

В физикальном статусе встречаются маркеры соединительнотканной дисплaзии (СТД).

У основной массы подростков, лиц молодого и среднего возраста с СТД сердца удается выявить три и более фенотипических стигмСтигма - 1) характерный признак какого-либо заболевания; 2) любое пятно на коже или ее поражение.

:

- миопияМиопия (син. близорукость) - аномалия рефракции (преломления) глаза, при которой главный фокус оптической системы глаза находится между сетчаткой и хрусталиком

;

- плоскостопие;

- астеническое телосложение;

- высокорослость;

- пониженное питание;

- слабое развитие мускулатуры;

- повышенная разгибаемость мелких суставов;

- нарушение осанки.

В 51-76% случаев при ПМК отмечаются цефалгииЦефалгия (син. боль головная) - боль в области свода черепа, возникающая при различных заболеваниях в результате раздражения болевых рецепторов в оболочках и сосудах мозга, надкостнице, поверхностных тканях черепа

,

проявляющиеся в виде периодически повторяющихся приступов и чаще имеют характер болей напряжения. Цефалгии могут быть спровоцированны психогенными факторами, изменением погоды и прочим. Боли захватывают обе половины головы. Реже (11-51%) отмечаются мигренозные головные боли.

Одышка, утомляемость, слабость

обычно не коррелируют с выраженностью гемодинамических нарушений, а также с толерантностью к физической нагрузке. Эти симптомы также не связаны с деформациями скелета и имеют психоневротический генез. Одышка может иметь ятрогенныйЯтрогенный - термин используется для описания состояния, которое возникает в результате лечения.

характер и возникать в результате детренированности больного. Помимо этого одышка может быть обусловлена синдромом гипервентиляции (глубокие вздохи, периоды быстрых и глубоких дыхательных движений при отсутствии изменений со стороны легких).

Характерные аускультативные признаки ПМК

Изолированные щелчки (клики);

- сочетание щелчков с позднесистолическим шумом;

- изолированные позднесистолические шумы (ПСШ);

- голосистолические шумы.

Изолированные систолические щелчки

выслушиваются в период мезосистолы или в позднюю систолу. Они не связаны с изгнанием крови левым желудочком. Происхождение щелчков связывают с чрезмерным натяжением хорд во время максимального прогибания створок в полость левого предсердия и внезапным выбуханием атриовентрикулярных створок. Могут выслушиваться постоянно или транзиторно.

Интенсивность щелчков изменяется при смене положения тела: нарастает в вертикальном положении и ослабевает (вплоть до исчезновения) в положении лежа. Щелчки выслушиваются над ограниченной областью сердца (обычно на верхушке или в V точке). Обычно они не проводятся за пределы границ сердца и не превышают по громкости II тон сердца.

Щелчки могут быть единичными и множественными (трески). При возникновении подозрения на наличие щелчков в сердце, следует выслушать сердце в положении стоя и после небольшой физической нагрузки (прыжки, приседания). У взрослых пациентов используется проба с вдыханием амилнитрита или физическая нагрузка.

Изолированные систолические щелчки не являются патогномоничнымПатогномоничный - характерный для данной болезни (о признаке).

аускультативным признаком ПМК. Они могут отмечаться при многих патологических состояниях (аневризмы межпредсердной или межжелудочковой перегородок, пролапс трикуспидального клапана, плевроперикардиальные спайки).

Необходимо различать щелчки ПМК и щелчки изгнания, которые возникают в раннюю систолу и могут быть аортальными и легочными.

Аортальные щелчки изгнания выслушиваются, как и при ПМК, на верхушке, не меняют свою интенсивность в зависимости от фазы дыхания.

Легочные щелчки изгнания выслушиваются в области проекции клапана легочной артерии. Их интенсивность изменяется при дыхании, они лучше слышны во время выдоха.

Наиболее часто ПМК проявляется сочетанием систолических щелчков с позднесистолическим шумом , который обуславливается турбулентным током крови, возникающим из-за выбухания створок и вибрации натянутых сухожильных нитей. Зачастую более отчетливо сочетание систолических щелчков и позднего шума выявляется в вертикальном положении после физической нагрузки.

Позднесистолический шум лучше выслушивается в положении лежа на левом боку. Он усиливается при проведении пробы Вальсальвы и меняет свой характер при глубоком дыхании: на выдохе шум усиливается и иногда приобретает музыкальный оттенок.

В некоторых случаях при сочетании систолических щелчков с поздним шумом в вертикальном положении может регистрироваться голосистолический шум .

Примерно в 15% случаев наблюдается изолированный позднесистолический шум

. Он выслушивается на верхушке, проводится в подмышечную область. Шум продолжается до II тона, носит грубый, "скребущий" характер, лучше определяется в положении лежа на левом боку.

Изолированный позднесистолический шум не является патoгномоничным признаком ПМК. Он может встречаться при обструктивных поражениях левого желудочка.

Позднесистолический шум следует отличать от среднесистолических шумов изгнания, которые возникают также в отрыве от первого тона после открытия полулунных клапанов, имеют максимум звучания в среднюю систолу.

Среднесистолические шумы изгнания наблюдаются при:

Стенозе полулунных клапанов (клапанный стеноз аорты или легочной артерии);

- дилатации аорты или легочной артерии выше клапана;

- увеличении левожелудочкового выброса (брадикардияБрадикардия - пониженная частота сердечных сокращений.

, АВ-блокадаАтриовентрикулярная блокада (АВ-блокада) - разновидность блокады сердца, обозначающая нарушение проведения электрического импульса из предсердий в желудочки (атриовентрикулярная проводимость), нередко приводящее к нарушению ритма сердца и гемодинамики

, лихорадка, анемия, тиреотоксикоз, при физической нагрузке у здоровых детей).

Дополнительные аускультативные проявления при ПМК (необязательные) - "писки" ("мяуканье"), обусловленные вибрацией хорд или участка створки. Более часто они наблюдаются при сочетании систолических щелчков с шумом, реже - при изолированных щелчках.

У некоторых детей с ПМК может выслушиваться III тон, возникающий в фазу быстрого наполнения левого желудочка (не имеет диагностического значения, так как может выслушиваться в норме у худых детей).

В 16-79% случаев при ПМК встречаются аритмии

, проявляющиеся такими субъективными ощущениями, как учащенное сердцебиение, "перебои", толчки, "замирание". ТахикардияТахикардия - повышенная частота сердечных сокращений (более 100 в 1 мин.)

и экстрасистолияЭкстрасистолия - форма нарушения ритма сердца, характеризующаяся появлением экстрасистол (сокращение сердца или его отделов, возникающее раньше, чем должно в норме произойти очередное сокращение)

лабильны и могут быть обусловлены волнением, физической нагрузкой, употреблением чая, кофе.

Чаще всего обнаруживаются синусовая тахикардия, наджелудочковые и желудочковые экстрасистолии, наджелудочковые формы тахикардий (пароксизмальная, непароксизмальная). Более редко отмечаются синусовая брaдикардия, парасистолияПарасистолия - одновременное функционирование двух или нескольких конкурирующих очагов автоматизма сердца, каждый из которых генерирует импульсы собственной частоты; распознается электрокардиографически

, мерцание и трепетание предсердий, синдром WPWСиндром Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW) - врожденная аномалия строения сердца, наиболее частый синдром преждевременного возбуждения желудочков. Возникает при наличии дополнительного пучка Кента (аномальный пучок между левым предсердием и одним из желудочков)

.

Желудочковые аритмии только в небольшом проценте случаев опасны для жизни. Тем не менее во всех случаях требуется проведение дополнительного исследования с целью определения факторов риска. Установлена тесная ассоциация желудочковых аритмий с уровнем циркулирующих катехоламинов, преимущественно с адреналовой фракцией.

Причиной желудочковых аритмий у больных с ПМК может выступать аритмогенная дисплазия правого желудочка. Хирургическая резекция аритмогенного очага позволяет полностью купировать желудочковую аритмию.

Диагностика

Эхокардиография - наиболее физиологичный и высокоинформативный метод диагностики пролапса митрального клапана (ПМК). Для более точной диагностики используются чреспищеводная эхокардиография и трехмерная эхокардиография в реальном масштабе времени (позволяет дифференцировать причину митральной регургитации - относительная, органическая).

Эхокардиографические критерии миксоматозного митрального клапана:

Толщина створок 3 мм и более;

Избыточная подвижность створок;

- пониженная эхогенность клапана по сравнению с аортальным клапаном.

Основные электрокардиографические (ЭКГ) нарушения при ПМК: изменения конечной части желудочкового комплекса, нарушения сердечного ритма и проводимости.

На стандартной ЭКГ изменения процесса реполяризации регистрируются в различных отведениях.

Типичные варианты:

1. Изолированная инверсия зубцов Т в отведениях от конечностей; II, III, avF без смещения сегмента ST (инверсия чаще связана с особенностями расположения сердца (вертикальное "капельное" сердце, срединно расположенное в грудной клетке по типу "подвешенного" сердца).

2. Инверсия зубцов Т в отведениях от конечностей и левых грудных отведениях (преимущественно в V5-V6) в сочетании с небольшим смещением ST ниже изолинии. Такая инверсия свидетельствует о наличии скрытой миокардиальной нестабильности, частота возрастает в 2 раза при регистрации стандартной ЭКГ в ортостатическом положении.

3. Инверсия зубцов Т в сочетании с подъемом сегмента ST, который обусловлен синдромом ранней реполяризации желудочков (электрокардиографический феномен, заключающийся в псевдокоронарном подъеме ST выше изолинии). В основе синдрома лежат врожденные индивидуальные особенности электрофизиологических процессов в миокарде, приводящие к ранней реполяризации его субэпикардиальных слоев. Встречается в популяции с частотой от 1,5% до 4,9%; у мальчиков в 3 раза чаще, чем у девочек.

Фонокардиография позволяет документально подтвердить выслушиваемые при аускультации звуковые феномены ПМК. В некоторых случаях данное исследование полезно при анализе структуры фазовых показателей систолы. Информативный критерий симпатикотонических нарушений в миокарде - увеличение отношения QT/Q-S (электрической и электромеханической систол левого желудочка.

Рентгенография. При отсутствии митральной регургитации не наблюдается расширения тени сердца и его отдельных камер. Малые размеры сердца в 60% сочетаются с выбуханием дуги легочной артерии. Обнаруживаемое выбухание дуги легочной артерии подтверждает неполноценность соединительной ткани в структуре сосудистой стенки легочной артерии, при этом зачастую определяются пограничная легочная гипертензия и "физиологическая" легочная регургитация.

Дифференциальный диагноз

Проводится дифференциальная диагностика с приобретенными пороками сердца , основанная, прежде всего, на аускультативных данных (в особенности при наличии систолического шума, который свидетельствует о митральной регургитации).

Дифференциальная диагностика идиопатического ПМК и миокардита

.Аускультативно: при миокардите появившийся шум в течение нескольких дней постепенно прогрессирует по интенсивности и площади, а затем в той же последовательности регрессирует. Одновременно с этим наблюдается изменение границ сердца влево с последующим возвращением к прежнему уровню. При миокардите не выслушивается систолического "клика".

Подтверждением диагноза служат снижение фракции выброса и некоторое расширением камеры левого желудочка при эхокардиографическом исследовании, а также динамика биохимических изменений в крови.

При инфекционном эндокардите поражению митрального клапана обычно предшествует яркая клиническая картина, свидетельствующая об инфекционно-токсическом поражении. Присутствуют аускультативные признаки митральной регургитации, в связи с чем необходима дифференциальная диагностика. Проводится эхокардиография, при которой на пораженных створках выявляются вегетации, а степень регургитации прогрессирует в динамике наблюдения.

Указанные выше заболевания, так же как и кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия , сопровождаются вторичным пролабированием створок митрального клапана. Это связано в основном с ослаблением или разрывом хордальных нитей или изменением функции папиллярных мышц. Опорным пунктом в диагностике, в особенности при невозможности произвести эхокардиографию, выступает наличие постоянного грубого шума, интенсивность которого соответствует степени митральной регургитации и не зависит от нагрузочных проб, информативных для первичного ПМК.

Наследственные заболевания и синдромы

, при которых встречается ПМК, наиболее часто распознаются при оценке внешнего вида пациента.

Опорные признаки:

1. Общие признаки:

- при синдроме Марфана:высокий рост, удлинение конечностей относительно величины торса, паукообразные пальцы (арахнодактилия), особенности строения черепа и грудной клетки;

- при синдроме Клайнфелтера (Klinefelter syndrome): укорочение конечностей по отношению к величине торса, их искривление и наличие псевдоартрозов при несовершенном остеогенезе; евнухоидное строение тела, гинекомастия, удлинение конечностей.

2. Грудная клетка: острый эпигастральный угол, вдавленная грудина, уменьшение переднезаднего размера грудной клетки, кифоз, сколиоз, синдром прямой спины.

3. Череп, лицо:

- при синдроме Марфана: долихоцефалия, длинное узкое лицо, "готическое" нёбо в сочетании с высоким голосом;

- при миотонической дистрофии (miotonia dystrophica): маскообразное лицо, опущенные веки, низкая линия роста волос при (часто сочетается с нарушением ритма сердца и проводимости);

- для многих наследственных заболеваний характерны низко посаженные уши.

4. Глаза: миопия, косоглазие, эктопия хрусталика, эпикант (полулунная тонкая кожная складка, прикрывающая внутренний угол глазной щели), голубые склеры.

5. Кожа: истонченность, многочисленные пигментные пятна типа веснушек, ранимость кожи при незначительных травмах (без существенного кровотечения), склонность к образованию мелкоточечных геморрагий в местах сдавления, повышенная растяжимость кожи (возможность оттянуть кожу щек и наружной поверхности локтя более чем на 5 см, кожу над ключицей более чем на 3 см), атрофические борозды, подкожные узелки преимущественно на передней поверхности голеней (при синдроме Элерса - Данло).

6. Венозные сосуды: варикоцеле у юношей, расширение вен нижних конечностей у молодых нерожавших женщин.

7. Суставы: гипермобильность - возможность пассивного разгибания V пальца рук перпендикулярно к тыльной поверхности кисти, пассивное приведение I пальца до соприкосновения с предплечьем, переразгибание в локтевых и коленных суставах (гиперэкстензия), возможность дотронуться ладонями пола, не сгибая колен (при синдроме Элерса - Данло).

Также дифференциальный диагноз проводится с аневризмой межпредсердной перегородки

, которая, как правило, располагается в области овального окна и связана с несостоятельностью соединительнотканных элементов. Она является врожденной аномалией развития или возникает при наследственных дисплазиях соединительной ткани, после спонтанного закрытия дефекта межпредсердной перегородки.

Аневризматическое выпячивание обычно небольшое, не сопровождается гемодинамическими нарушениями и не требует хирургического вмешательства. Подозрение на аневризму может возникнуть при наличии щелчков в сердце, аналогичных таковым при ПМК. Возможно также сочетание аневризмы и пролапса.

С целью уточнения характера звуковых изменений в сердце проводят эхокардиографию. Подтверждением аневризмы является наличие выпячивания межпредсердной перегородки в сторону правого предсердия в области овального окна. Дети с данным пороком предрасположены к развитию наджелудочковых тахиаритмий, синдрома слабости синусового узла.

Синдром Эванса-Ллойд-Томаса

(Evans-Lloyd-Thomas, син. "подвешенное сердце").

Диагностические критерии синдрома: упорные кардиалгии по типу стенокардитических, обусловленные конституциональной аномалией положения сердца.

Клиническая симптоматика: боли в области сердца, усиление прекардиальной пульсации, функциональный систолический шум.

Электрокардиография: отрицательные зубцы Т в отведениях II, III, avF.

Рентгенологически: в прямой проекции тень сердца не изменена, в косых - при глубоком вдохе тень сердца значительно отдаляется от диафрагмы ("подвешенное" сердце), визуализируется тень нижней полой вены.

При дифференциальной диагностике синдрома "подвешенного сердца" и ПМК проводят эхокардиографическое исследование.

Изолированный пролапс трикуспидального клапана наблюдается казуистически редко. Его происхождение не изучено, но вероятно он носит аналогичный синдрому ПМК характер и имеет схожую с ПМК аускультативную картину. Однако при пролапсе трикуспидального клапана щелчки и поздний систолический шум слышны над мечевидным отростком и справа от грудины. При вдохе щелчки становятся позднесистолическими, при выдохе - раннесистолическими. Для дифференциации данных состояний проводят эхокардиографию.

Осложнения

В большинстве случаев пролапс митрального клапана протекает благоприятно и лишь в 2-4% приводит к серьезным осложнениям.

Основные осложнения течения первичного ПМК

:

- острая или хроническая митральная недостаточность;

- бактериальный эндокардит;

- тромбоэмболияТромбоэмболия - эмболия (закупорка кровеносного сосуда эмболом) сосуда оторвавшимися частями тромба

;

- жизнеугрожаемые аритмии;

- внезапная смерть.

Митральная недостаточность

Острая митральная недостаточность

возникает в результате отрыва сухожильных нитей от створок митрального клапана (синдром "болтающегося" клапана). У детей встречается казуистически редко и в основном связана с травмой грудной клетки у больных на фоне миксоматозной дегенерации хорд.

Клиническая симптоматика проявляется внезапным развитием отека легких. Исчезают характерные аускультативные проявления пролапса, появляются дующий пансистолический шум, выраженный III тон, нередко - мерцательная аритмия. У больных развиваются ортопноэОртопноэ - вынужденное положение сидя, принимаемое больным для облегчения дыхания при выраженной одышке

, застойные мелкопузырчатые хрипы в легких, клокочущее дыхание.

Рентгенологически: кардиомегалия, дилатация левого предсердия и левого желудочка, венозный застой в легких, картина пред- и отека легких.

Эхокардиография позволяет подтвердить отрыв сухожильных нитей. "Болтающаяся" створка или ее часть не имеет связи с подклапанными структурами, имеет хаотическое движение, проникает во время систолы в полость левого предсердия, определяется большой регургитантный поток (++++) по Допплеру.

Хроническая митральная недостаточность

у больных с синдромом ПМК - возрастно зависимый феномен, который развивается после 40 лет. У взрослых в 60% случаев в основе митральной недостаточности лежит ПМК.

Митральная недостаточность более часто возникает при преимущественном пролапсе задней створки и носит более выраженный характер.

Основные жалобы: одышка при нагрузке, слабость и снижение физической работоспособности, отставание в физическом развитии.

Определяется ослабление I тона, дующий голосистолический шум, проводящийся в левую подмышечную область, III и IV тоны сердца, акцент II тона над легочной артерией.

ЭКГЭКГ - Электрокардиография (методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца)

: перегрузка левого предсердия, гипертрофия левого желудочка, отклонение ЭОСЭОС - электрическая ось сердца

влево, при тяжелой митральной недостаточности - мерцательная аритмия, бивентрикулярная гипертрофия.

Рентгенологически: увеличение тени сердца преимущественно левых отделов, признаки венозного застоя.

С целью достоверной оценки величины митральной регургитации применяется допплер-ЭхоКГ.

Инфекционный эндокардит

Значение ПМК в возникновении инфекционного эндокардита определено не до конца. Показано, что ПМК выступает высоким фактором риска развития инфекционного эндокардита, причем его частота у больных с ПМК увеличивается с возрастом.

При наличии бактериемии возбудитель оседает на измененных створках с последующим развитием классического воспаления с образованием бактериальных вегетаций.

Диагностика инфекционного эндокардита при ПМК затруднена. Так как при пролапсе створки избыточно фестончатые, начало формирования бактериальных вегетаций не возможно выявить при проведении эхокардиографии. При диагностике основное значение имеют:

- клиника инфекционного процесса (лихорадка, ознобы, спленомегалияСпленомегалия - стойкое увеличение селезенки

, сыпь);

- факт обнаружения возбудителя при повторных высевах крови;

- шум митральной регургитации.

Внезапная смерть

Основными факторами, от которых зависит частота внезапной смерти при синдроме ПМК, являются электрическая нестабильность миокарда при наличии синдрома удлиненного интервала QT, желудочковых аритмий; сопутствующая митральная недостаточность, нейрогуморальный дисбаланс.

При отсутствии митральной регургитации риск внезапной смерти низкий (2:10000 в год). При сопутствующей митральной регургитации данный риск увеличивается в 50-100 раз.

Внезапная смерть у больных с ПМК в основной массе случаев носит аритмогенный генез и обусловлена внезапным возникновением идиопатической желудочковой тахикардии (фибрилляции) или на фоне синдрома удлиненного QT.

Лечение за рубежом

Пролапс митрального клапана - одна из врожденных особенностей строения сердца. Чтобы легче было понять, в чем именно состоит эта особенность, рассмотрим кратко некоторые нюансы анатомии и физиологии сердца.

Итак, сердце – это мышечный орган, функцией которого является перекачивание крови по организму. Сердце состоит из двух предсердий и двух желудочков. Между предсердиями и желудочками располагаются клапаны сердца, трикуспидальный (трехстворчатый) справа и митральный (двухстворчатый) слева. Клапаны состоят из соединительной ткани и похожи на своеобразные дверцы, которые закрывают отверстия между предсердиями и желудочками для того, чтобы кровь двигалась в правильном направлении – в норме кровь движется из предсердий в желудочки, обратного заброса в предсердия быть не должно. В момент изгнания крови из предсердия в желудочек (систола предсердий) клапан открыт, но как только вся кровь поступила в желудочек, створки клапана закрываются, и дальше кровь изгоняется из желудочков в легочную артерию и аорту (систола желудочков).

Слева направо: 1. Общая диастола сердца - предсердия и желудочки расслаблены; 2. Систола предсердий - предсердия сокращены, желудочки расслаблены; 3. Систола желудочков - предсердия расслаблены, желудочки сокращены.

Если створки митрального клапана не полностью смыкаются в период изгнания крови из желудочка в аорту, то говорят о его пролапсе (провисании) в полость левого предсердия в момент систолы (сокращения левого желудочка).

Пролапс митрального клапана – это нарушение его соединительнотканной структуры, приводящее к неполному закрытию створок, вследствие чего может наблюдаться заброс крови обратно в предсердие (регургитация). Различают врожденный (первичный) и развившийся на фоне эндокардитов, миокардитов, травм грудной клетки с разрывом хорд, пороков сердца, инфаркта миокарда (вторичный) пролапс. Первичный пролапс встречается примерно у 20 - 40 % здоровых людей и в большинстве случаев не оказывает значимого влияния на функции сердечно – сосудистой системы.

В современной медицине первичный пролапс митрального клапана принято считать скорее врожденной особенностью строения сердца, нежели серьезной патологией, при условии, что он не сочетается с грубыми пороками развития и не вызывает значимых нарушений гемодинамики (функций сердечно – сосудистой системы).

Причины пролапса митрального клапана

Ниже речь пойдет о первичном пролапсе митрального клапана, который относится к малым аномалиям развития сердца. Из - за чего может возникать данная аномалия? Основной причиной развития заболевания является генетически обусловленные нарушения синтеза коллагена 111 типа. Это белок, который принимает участие в образовании соединительной ткани во всех органах, в том числе и в сердце. При нарушениях его образования соединительнотканный «скелет» клапана теряет свою прочность, клапан становится рыхлым, более мягким, поэтому не может оказывать достаточного сопротивления давлению крови в полости левого желудочка, что и приводит к провисанию его створок в левое предсердие.

Также необходимо учитывать и вредные факторы, сказывающиеся на развитии плода и соединительной ткани во время беременности – курение, алкоголь, наркотические и токсические вещества, профессиональные вредности, плохое питание, стрессы.

Симптомы и признаки пролапса митрального клапана

Как правило, диагноз устанавливается в процессе планового обследования новорожденных детей, в том числе методом эхокардиографии (УЗИ сердца).

Пролапс митрального клапана классифицируется по степени регургитации (обратного заброса крови), определяемой с помощью узи сердца с допплером. Выделяют следующие степени:

Пролапс митрального клапана классифицируется по степени регургитации (обратного заброса крови), определяемой с помощью узи сердца с допплером. Выделяют следующие степени:

- 1 степень

– обратная струя крови в левом предсердии остается на уровне створок клапана;

- 2 степень

– струя крови возвращается до половины предсердия;

- 3 степень

– обратный заброс крови заполняет все предсердие.

Если у пациента врожденный пролапс, то как правило регургитация незначительная (1 степень), или ее нет совсем. Если же пролапс клапана является вторичным, то может развиваться гемодинамически значимая регургитация, т. к. возврат крови в предсердие оказывает негативное влияние на функции сердца и легких.

При пролапсе без регургитации клинические симптомы отсутствуют. Как и другие малые аномалии развития сердца (дополнительная хорда , открытое овальное окно), заподозрить данное заболевание можно только на основании планового осмотра ребенка и проведения ЭХО - КГ, которое в течение последних лет является обязательным методом обследования всех детей в возрасте 1 месяц.

Если заболевание сопровождается регургитацией, то при психоэмоциональном или физическом напряжении могут появляться жалобы на разлитые боли в области сердца, ощущения перебоев в работе сердца, чувство "замирания" сердца, одышку, чувство нехватки воздуха. Так как деятельность сердца и вегетативной нервной системы (часть нервной системы, отвечающая за функции внутренних органов) неразрывно связана, пациента могут беспокоить головокружения, обморочные состояния, тошнота, "ком в горле", утомляемость, немотивированная слабость, повышенная потливость, тахикардия (учащенное сердцебиение), незначительное повышение температуры. Все это симптомы вегетативных кризов, особенно ярко проявляющихся у ребенка с пролапсом в подростковый период, когда наблюдается быстрый рост и гормональные изменения в организме.

В редких случаях, когда наблюдается регургитация 3 степени, к вышеописанным жалобам присоединяются проявления, характерные для гемодинамических нарушений в работе сердца и легких - боли в области сердца и одышка при обычной бытовой активности, ходьбе, подъеме по лестнице, обусловленные застоем крови в этих органах. Также редко могут присоединяться аритмии сердца – синусовая тахикардия, фибрилляция и трепетание предсердий, предсердная и желудочковая экстрасистолия, синдром укороченного PQ. Необходимо помнить о том, что иногда регургитация может прогрессировать, то есть увеличиваться степень пролапса.

Диагностика пролапса митрального клапана

На основании чего устанавливается диагноз? Пролапс митрального клапана можно заподозрить еще в процессе клинического осмотра ребенка. У маленьких детей пролапсу могут сопутствовать пупочные и паховые грыжи, дисплазия тазобедренных суставов (врожденный подвывих и вывих бедра). При осмотре детей и подростков обращает внимание внешний вид пациента - высокий рост, длинные пальцы, длинные конечности, патологическая подвижность суставов, искривление позвоночника, деформация грудной клетки.

При аускультации (прослушивании) выслушиваются либо изолированные систолические шумы и щелчки (обусловленные натяжением сухожильных хорд при пролабировании клапана в момент его закрытия), либо их сочетание.

Основной метод диагностики - эхокардиография (УЗИ сердца) с допплеровским исследованием (позволяет отобразить эхо - сигнал от движущихся структур крови). Непосредственно УЗИ позволяет оценить наличие пролапса клапана и степень его провисания, а допплер выявляет наличие и степень регургитации.

Кроме этого, обязательно назначается ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ для определения нарушений ритма и проводимости (аритмий сердца).

Также показано проведение рентгенографии органов грудной полости для определения того, расширена ли тень сердца в поперечнике и есть ли застой крови в сосудах легких, что может свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности.

При необходимости назначаются пробы с нагрузкой (тредмил тест - ходьба на беговой дорожке, велоэргометрия).

Лечение пролапса митрального клапана

В том случае, если пролапс митрального клапана не сопровождается наличием клинической симптоматики, пациенту не назначается медикаментозная терапия. В госпитализации в стационар также нет необходимости. Показано выполнение ряда общеукрепляющих мероприятий и наблюдение у врача кардиолога с проведением ежегодной ЭХО - КГ.

К общеукрепляющим мероприятиям относятся: хорошее питание, рациональный режим труда и отдыха с достаточным сном, прогулки на свежем воздухе, общее закаливание организма, умеренные занятия спортом (разрешенные врачом).

При проявлениях вегето - сосудистой дистонии (вегетативные кризы) назначаются массаж позвоночника, лечебная физкультура, электрофорез с препаратами магния на воротниковую зону. Показаны растительные седативные препараты (пустырник, валериана, шалфей, боярышник, багульник), а также препараты, улучшающие питание сердечной мышцы (магнерот, карнитин, рибоксин, панангин) и витамины.

При выраженных ощущениях перебоев в сердце, и тем более при подтвержденных по ЭКГ нарушениях ритма назначаются адреноблокаторы (карведилол, бисопролол, атенолол, анаприлин и др.)

В редких случаях (при развитии сердечной недостаточности, аритмий, прогрессирующей недостаточности митрального клапана) может быть произведена хирургическая коррекция пролапса. К хирургическим методам лечения относятся восстановительные операции на клапане (подшивание его провисающей створки, укорочение растянутой хорды) или протезирование клапана с заменой его на искусственный. Хирургическое лечение изолированного врожденного пролапса применяется крайне редко в силу благоприятного течения данной патологии.

Осложнения пролапса митрального клапана

Возможны ли осложнения? Несмотря на то, что в большинстве случаев встречается пролапс митрального клапана с незначительной регургитацией, который не требует специальной терапии, все-таки существует риск развития осложнений. Осложнения встречаются довольно редко (всего в 2- 4 %) и к ним относятся следующие жизнеугрожающие состояния, требующие лечения в специализированном стационаре:

- острая митральная недостаточность - состояние, возникающие как правило, в результате отрыва сухожильных хорд при травмах грудной клетки. Характеризуется образованием «болтающегося» клапана, то есть клапан не удерживается хордами, и створки его находятся в свободном движении, не выполняя свои функции. Клинически появляется картина отека легких – выраженная одышка в покое, особенно в положении лежа; вынужденное положение сидя (ортопноэ), клокочущее дыхание; застойные хрипы в легких.

- бактериальный эндокардит – заболевание, при котором на внутренней стенке сердца оседают микроорганизмы, прорвавшиеся в кровь из очага инфекции в организме человека. Чаще всего эндокардит с поражением клапанов сердца развивается после ангины у детей, а наличие изначально измененных клапанов может служить дополнительным фактором в развитии этого заболевания. Через две – три недели после перенесенной инфекции у пациента развивается повторная лихорадка, ознобы, может быть сыпь, увеличение селезенки, цианоз (голубая окраска кожи). Это тяжелое заболевание, которое приводит к развитию пороков сердца, грубой деформации клапанов сердца с нарушением функций сердечно – сосудистой системы. Профилактикой бактериального эндокардита является своевременная санация острых и хронических очагов инфекции (кариозные зубы, заболевания ЛОР – органов - аденоиды, хроническое воспаление миндалин), а также профилактический прием антибиотиков при таких процедурах, как экстракция зуба, удаление миндалин.

- внезапная сердечная смерть – грозное осложнение, характеризующееся, по-видимому, возникновением идиопатической (внезапной, беспричинной) фибрилляции желудочков, которая относится к фатальным нарушениям ритма.

Прогноз при пролапсе митрального клапана

Прогноз для жизни благоприятный. Осложнения развиваются редко, а качество жизни пациента не страдает. Тем не менее, пациенту противопоказаны занятия некоторыми вида спорта (прыжки, каратэ), а также профессии, вызывающие перегрузку сердечно-сосудистой системы (водолазы, летчики).

Относительно службы в армии можно сказать, что согласно приказам, годность к военной службе решается индивидуально для каждого пациента на военно - врачебной комиссии. Так, если у юноши пролапс митрального клапана без регургитации или с регургитацией 1 степени, то пациент годен к службе. Если имеется регургитация 2 степени, то пациент годен условно (в мирное время его не призовут). При наличии регургитации 3 степени, нарушениях ритма или сердечной недостаточности функционального класса 11 и выше служба в армии противопоказана. Таким образом, чаще всего пациент с пролапсом митрального клапана с благоприятным течением и при отсутствии осложнений, может служить в армии.

Врач терапевт Сазыкина О.Ю.