Органы дыхания газообмен и тканях. Дыхательная система человека

И выделение во внешнюю среду образованного в организме углекислого газа .

Взрослый человек, находясь в состоянии покоя, совершает в среднем 14 дыхательных движений в минуту, однако частота дыхания может претерпевать значительные колебания (от 10 до 18 за минуту) . Взрослый человек делает 15-17 вдохов-выдохов в минуту, а новорождённый ребёнок делает 1 вдох в секунду. Вентиляция альвеол осуществляется чередованием вдоха (инспирация ) и выдоха (экспирация ). При вдохе в альвеолы поступает атмосферный воздух , а при выдохе из альвеол удаляется воздух, насыщенный углекислым газом.

По способу расширения грудной клетки различают два типа дыхания:

- грудной тип дыхания (расширение грудной клетки производится путём поднятия рёбер), чаще наблюдается у женщин;

- брюшной тип дыхания (расширение грудной клетки производится путём уплощения диафрагмы), чаще наблюдается у мужчин.

Энциклопедичный YouTube

-

1 / 5

Различают верхние и нижние дыхательные пути. Символический переход верхних дыхательных путей в нижние осуществляется в месте пересечения пищеварительной и дыхательной систем в верхней части гортани.

Система верхних дыхательных путей состоит из полости носа (лат. cavitas nasi ), носоглотки (лат. pars nasalis pharyngis ) и ротоглотки (лат. pars oralis pharyngis ), а также частично ротовой полости, так как она тоже может быть использована для дыхания. Система нижних дыхательных путей состоит из гортани (лат. larynx , иногда её относят к верхним дыхательным путям), трахеи (др.-греч. τραχεῖα (ἀρτηρία) ), бронхов (лат. bronchi ).

Вдох и выдох осуществляется путём изменения размеров грудной клетки с помощью дыхательных мышц. В течение одного вдоха (в спокойном состоянии) в лёгкие поступает 400-500 мл воздуха. Этот объём воздуха называется дыхательным объёмом (ДО). Такое же количество воздуха поступает из лёгких в атмосферу в течение спокойного выдоха. Максимально глубокий вдох составляет около 2 000 мл воздуха. После максимального выдоха в лёгких остаётся воздух в количестве около 1 500 мл, называемый остаточным объёмом лёгких . После спокойного выдоха в лёгких остаётся примерно 3 000 мл. Этот объём воздуха называется функциональной остаточной ёмкостью (ФОЁ) лёгких. Дыхание - одна из немногих функций организма, которая может контролироваться сознательно и неосознанно. Виды дыхания: глубокое и поверхностное, частое и редкое, верхнее, среднее (грудное) и нижнее (брюшное). Особые виды дыхательных движений наблюдаются при икоте и смехе . При частом и поверхностном дыхании возбудимость нервных центров повышается, а при глубоком - наоборот, снижается.

Дыхательные органы

Дыхательные пути обеспечивают связи окружающей среды с главными органами дыхательной системы - лёгкими . Лёгкие (лат. pulmo , др.-греч. πνεύμων ) расположены в грудной полости в окружении костей и мышц грудной клетки. В лёгких осуществляется газообмен между атмосферным воздухом, достигшим лёгочных альвеол (паренхимы лёгких), и кровью , протекающей по лёгочным капиллярам , которые обеспечивают поступление кислорода в организм и удаление из него газообразных продуктов жизнедеятельности, в том числе - углекислого газа. Благодаря функциональной остаточной ёмкости (ФОЁ) лёгких в альвеолярном воздухе поддерживается относительно постоянное соотношение содержания кислорода и углекислого газа, так как ФОЁ в несколько раз больше дыхательного объёма (ДО). Только 2/3 ДО достигает альвеол, который называется объёмом альвеолярной вентиляции . Без внешнего дыхания человеческий организм обычно может прожить до 5-7 минут (так называемая клиническая смерть), после чего наступают потеря сознания, необратимые изменения в мозге и его смерть (биологическая смерть).

Функции дыхательной системы

Кроме того, дыхательная система участвует в таких важных функциях, как терморегуляция , голосообразование , обоняние , увлажнение вдыхаемого воздуха. Лёгочная ткань также играет важную роль в таких процессах, как: синтез гормонов, водно-солевой и липидный обмен. В обильно развитой сосудистой системе лёгких происходит депонирование крови. Дыхательная система также обеспечивает механическую и иммунную защиту от факторов внешней среды.

Газообмен

Газообмен - обмен газов между организмом и внешней средой. Из окружающей среды в организм непрерывно поступает кислород, который потребляется всеми клетками, органами и тканями; из организма выделяются образующийся в нём углекислый газ и незначительное количество других газообразных продуктов метаболизма. Газообмен необходим почти для всех организмов, без него невозможен нормальный обмен веществ и энергии, а, следовательно, и сама жизнь. Кислород, поступающий в ткани, используется для окисления продуктов, образующихся в итоге длинной цепи химических превращений углеводов, жиров и белков. При этом образуются CO 2 , вода, азотистые соединения и освобождается энергия, используемая для поддержания температуры тела и выполнения работы. Количество образующегося в организме и, в конечном итоге, выделяющегося из него CO 2 зависит не только от количества потребляемого O 2 , но и от того, что преимущественно окисляется: углеводы, жиры или белки. Отношение удаляемого из организма CO 2 к поглощённому за то же время O 2 называется дыхательным коэффициентом, который равен примерно 0,7 при окислении жиров, 0,8 при окислении белков и 1,0 при окислении углеводов. Количество энергии, освобождающееся на 1 л потребленного O 2 (калорический эквивалент кислорода), равно 20,9 кДж (5 ккал) при окислении углеводов и 19,7 кДж (4,7 ккал) при окислении жиров. По потреблению O 2 в единицу времени и по дыхательному коэффициенту можно рассчитать количество освободившейся в организме энергии. Газообмен (соответственно и расход энергии) у пойкилотермных животных (холоднокровных) понижается с понижением температуры тела. Такая же зависимость обнаружена и у гомойотермных животных (теплокровных) при выключении терморегуляции (в условиях естественной или искусственной гипотермии); при повышении температуры тела (при перегреве, некоторых заболеваниях) газообмен увеличивается.

При понижении температуры окружающей среды газообмен у теплокровных животных (особенно у мелких) увеличивается в результате увеличения теплопродукции. Он увеличивается также после приёма пищи, особенно богатой белками (т. н. специфически-динамическое действие пищи). Наибольших величин газообмен достигает при мышечной деятельности. У человека при работе умеренной мощности он увеличивается, через 3-6 мин. после её начала достигает определённого уровня и затем удерживается в течение всего времени работы на этом уровне. При работе большой мощности газообмен непрерывно возрастает; вскоре после достижения максимального для данного человека уровня (максимальная аэробная работа) работу приходится прекращать, так как потребность организма в O 2 превышает этот уровень. В первое время после окончания работы сохраняется повышенное потребление O 2 , используемого для покрытия кислородного долга, то есть для окисления продуктов обмена веществ, образовавшихся во время работы. Потребление O 2 может увеличиваться с 200-300 мл/мин. в состоянии покоя до 2000-3000 при работе, а у хорошо тренированных спортсменов - до 5000 мл/мин. Соответственно увеличиваются выделение CO 2 и расход энергии; одновременно происходят сдвиги дыхательного коэффициента, связанные с изменениями обмена веществ, кислотно-щелочного равновесия и лёгочной вентиляции. Расчёт общего суточного расхода энергии у людей разных профессий и образа жизни, основанный на определениях газообмена важен для нормирования питания. Исследования изменений газообмена при стандартной физической работе применяются в физиологии труда и спорта, в клинике для оценки функционального состояния систем, участвующих в газообмене. Сравнительное постоянство газообмена при значительных изменениях парциального давления O 2 в окружающей среде, нарушениях работы органов дыхания и т. п. обеспечивается приспособительными (компенсаторными) реакциями систем, участвующих в газообмене и регулируемых нервной системой. У человека и животных газообмен принято исследовать в условиях полного покоя, натощак, при комфортной температуре среды (18-22 °C). Количества потребляемого при этом O 2 и освобождающейся энергии характеризуют основной обмен. Для исследования применяются методы, основанные на принципе открытой либо закрытой системы. В первом случае определяют количество выдыхаемого воздуха и его состав (при помощи химических или физических газоанализаторов), что позволяет вычислять количества потребляемого O 2 и выделяемого CO 2 . Во втором случае дыхание происходит в закрытой системе (герметичной камере либо из спирографа, соединённого с дыхательными путями), в которой поглощается выделяемый CO 2 , а количество потребленного из системы O 2 определяют либо измерением равного ему количества автоматически поступающего в систему O 2 , либо по уменьшению объёма системы. Газообмен у человека происходит в альвеолах лёгких и в тканях тела.

Подробности

Физиология дыхания. Дыхательная система сложна, организована оптимально для выполнения своих функций. Это конспект об особенностях газообмена.

1. Вдыхаемый и выдыхаемый воздух отличается по составу. Во вдыхаемом воздухе больше кислорода, а в выдыхаемом больше углекислого газа, паров воды.

Газообмен происходит на уровне альвеол в легких: артериальная кровь насыщается кислородом, а венозная отдает углекислоту.2. В дыхательной системе имеется "анатомическое мертвое пространство" , т.е. область, в которой газообмен не происходит. Это дыхательные пути (трахея, бронхи, бронхиолы).

Газообмен же происходит на уровне альвеолярного пространства, в дыхательных альвеолах, которые объединены в ацинус. Ацинус - это структурно-функциональная единица легких.

3. Эпителий дыхательного пути

В бронхах цилиндрический эпителий с железистыми клетками и ворсинками - обеспечивает защиту дыхательных путей и эвакуацию пыли слизи. Под эпителием имеются хрящевые элементы, придающие опору и упругость, эластичность структуры.

В альвеолах эпителий плоский, близко подходят кровеносные капилляры - лучше для газообмена.

4. Суммарная общая площадь всех альвеол значительно превышает площадь трахеи и бронхов. Этим обеспечивается высокая эффективность газообмена, происходящего путем диффузии.

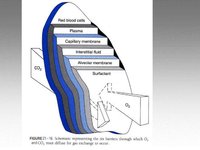

5. Кислород и углекислый газ на пути диффузии при газообмене проходят несколько слоев альвеолярной стенки. Сурфактант важен для того, чтобы поддерживать эластичность и неспадаемость альвеол.

6. При диффузии газов через барьер ее скорость зависит от толщины барьера, градиента парциального давления газов, площади диффузионной поверхности и диффузионного коэффициента.

7. Эритроциты, проходя по капиллярам, буквально протискиваются по узким трубочкам.

8. Схема метаболизма сурфактанта.

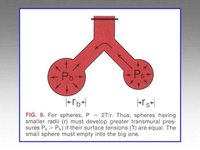

9. Сурфактант уменьшает поверхностное натяжение, таким образом, альвеолы не спадаются на выдохе.

10. Респираторный дистресс-синдром - это аномалия, при которой нарушена выработка или структура сурфактанта. В результате альвеолы легко спадаются, нарушается газообмен и дыхание.

12. Легочные объемы и емкости. Наиболее важны: жизненная емкость легких, объем форсированного выдоха за 1 секунду, дыхательный объем.

13. При обструктивных заболеваниях легких объем форсированного выдоха за 1 секунду значительно снижается.

14. Изменения давления в различных частях дыхательной системы в цикле вдоха-выдоха.

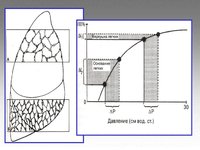

15. Эффективность газообмена в области основания легких выше, чем в области верхушки благодаря большему изменению объема в основании легких при одинаковых давлениях.

16. В вертикальном положении человека градиент плеврального давления уменьшается от верхушки легких к их основанию.

17. Региональная легочная вентиляция и перфузия.

18. Три зоны соотношения альвеолярного и капиллярного давления.

1. Строение и функции органов дыхания

1 . Заполните схему.

Функции дыхательной системы

- Газообмен

- энергетическая

2 . Рассмотрите рисунок. Подпишите органы дыхательной системы, обозначенные цифрами.

3 . Рассмотрите рисунок. Подпишите части гортани, обозначенные цифрами.

4 . На рисунке изображена структурно-функциональная единица легких. Рассмотрите и напишите, из каких частей она состоит.

5 . Изучив материал § 34 учебного пособия, заполните таблицу.

Строение и функции органов дыхания

Название отдела Особенности строения Функции Полость покрыты эпителием с волосками, от носовой полости разделена нёбом очищение, согревание, увлажнение воздуха Гортань образована несколькими хрящами, соединены между собой связками и мышцами образование звуков Трахея и бронхи образованы хрящевыми полукольцами (трахеей) или кольцами выводят пылевые частицы в глотку Лёгкие плотная оболочка, плевральная полость, альвеолы газообмен Плевра — поддержание давления внутри плевральной полости Дыхание

По вертикали : 2. Парный орган, в котором происходит обмен газов между вдыхаемым воздухом и кровью (лёгкие ).

По горизонтали : 1. Легочные пузырьки (альвеолы ). 3. Микроскопические выросты клеток, которыми покрыта поверхность дыхательных путей (реснички ). 4. Куполообразная мышца, участвующая вдыхании (диафрагма ). 5. Микроскопические организмы, содержащиеся в пыли (микробы ). 6. Наружные отверстия, ведущие в носовую полость (ноздри ). 7. Процесс поддержания оптимального состава воздушной среды в помещении (вентиляция ).

2. Дыхательные движения

1 . Рассмотрите рисунок. Какой цифрой обозначен вдох, а какой — выдох?

2 . Заполните схему.

3 . Рассмотрите рисунок. Опишите механизмы газообмена в лёгких. Какие процессы обозначены стрелками? Почему стрелки разного цвета?

3. Гигиена дыхания

1 . Повторите тему о строении и функционировании дыхательной системы и заполните правую графу таблицы.

Основные правила гигиены дыхания Анатомо-физиологическое обоснование Рабочие движения, связанные с большими усилиями, должны совпадать с выдохом сжатие грудной клетки не повреждает лёгкие Полезно бывать на свежем воздухе организм лучше насыщается кислородом Полезно заниматься физичес-кими упражнениями (зарядка, гребля, плавание и др.) это увеличивает жизненную ёмкость лёгких Дышать надо всегда через нос воздух очищается, согревается, увлажняется При кашле и чиханье надо всегда закрывать нос и рот платком чтобы бактерии не попадали с капель в воздух Важно бороться с пылью на улицах и в помещениях чтобы не вызывать раздражение слизистых дыхательных путей Для нормального дыхания важна правильная осанка грудная клетка находится в расправленном состоянии При общении с людьми, страда-ющими простудными заболева-ниями, следует соблюдать осторожность: носить марлевые повязки и т.д. при кашле и чиханье возможно заражение воздушно-капельным путём Курение вредно для дыхания и всего организма вызывает кислородное голодание, смолы вредны для организма, ядовитый никотин 2 . Выпишите в тетрадь определения понятий.

Воздушно-капельная инфекция — инфекция, передающаяся при чиханье, кашле через воздух.

Флюорография — метод диагностики заболеваний лёгких.

3 . Изучив материал § 37 учебного пособия, составьте план ответа на тему «первая помощь при остановке дыхания».

- выяснение причины

- перенос в безопасное место

- подготовка к искусственной вентиляции лёгких

- искусственная вентиляция лёгких и непрямой массаж сердца

Дыхание

По вертикали : 2. Совокупность процессов, обеспечивающих пос-тупление в организм кислорода и удаление из него углекислого газа (дыхание ).

По горизонтали : 1. Необходимый для дыхания компонент воз-духа (кислород ). 3. Самый крупный хрящ гортани, защищающий ее спереди (щитовидный ). 4. Дыхательная трубка, состоящая из хрящевых полуколец (трахея ). 5. Отдел воздухоносного пути, участвующий в формировании звука (гортань ). 6. Учас-ток воздухоносных путей, входящих в правое и левое легкое (бронхи ). 7. Пар-ный орган, в котором происходит газообмен (лёгкие ). 8. Плотная оболочка, покрывающая легкие (плевра ).

К органам дыхания относятся полость носа, гортань, трахея, бронхи и легкие . В дыхательной системе выделяют:

воздухоносные (дыхательные) пути (полость носа, гортань, трахея и бронхи)

дыхательную часть, представленную дыхательной паренхимой легких , где происходит газообмен между воздухом, содержащимся в альвеолах легких и кровью.

Дыхательная система развивается как вырост вентральной стенки глоточной кишки. Эта связь сохраняется в окончательной стадии развития: верхнее отверстие гортани открывается в глотку. Таким образом, воздух проходит к гортани через полости носа и рта и глотку. Полость носа и носовую часть глотки (носоглотка) объединяют под названием «верхние дыхательные пути». Характерными особенностями строения дыхательных путей является наличие хрящевого остова в их стенках, в результате чего стенки дыхательной трубки не спадаются , и наличие мерцательного эпителия на слизистой оболочке дыхательных путей, реснички клеток которого, колеблясь против движения воздуха, гонят наружу вместе со слизью инородные частицы, загрязняющие воздух.

Дыхание - совокупность процессов, обеспечивающих поступление кислорода , использование его в окислении органических веществ и удаление углекислого газа и некоторых других веществ.

Функция дыхательной системы - снабжение крови достаточным количеством кислорода и удаление из нее углекислого газа.

Различают три этапа дыхания :

внешнее (легочное) дыхание - обмен газов в легких между организмом и средой;

транспорт газов кровью от легких к тканям организма;

тканевое дыхание - газообмен в тканях и биологическое окисление в митохондриях.

Внешнее дыхание

Внешнее дыхание обеспечивается системой органов дыхания, которая состоит из:

легких (где совершается газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью) и

дыхательных (воздухоносных) путей (по которым проходит вдыхаемый и выдыхаемый воздух).

Воздухоносные (дыхательные) пути включают:

носовую полость,

носоглотку,

гортань,

трахею

бронхи

Они имеют твердый скелет, представленный костями и хрящами, а изнутри выстланы слизистой оболочкой, снабженной мерцательным эпителием.

Функции дыхательных путей: 1.обогрев и увлажнение воздуха,

2.защита от инфекции и пыли.

Полость носа поделена перегородкой на две половины . Она сообщается с наружной средой при помощи ноздрей , а сзади - с глоткой посредством хоан . Слизистая оболочка носовой полости имеет большое количество кровеносных сосудов . Проходящая по ним кровь согревает воздух. Железы слизистой выделяют слизь , увлажняющую стенки носовой полости и снижающую жизнедеятельность бактерий . На поверхности слизистой находятся лейкоциты, уничтожающие большое количество бактерий. Мерцательный эпителий слизистой задерживает и выводит наружу пыль. При раздражении ресничек носовых полостей возникает рефлекс чихания. Таким образом, в носовой полости воздух:

1. согревается,

2. обеззараживается,

3.увлажняется

4.очищается от пыли.

В слизистой оболочке верхней части носовой полости имеются чувствительные обонятельные клетки , образующие орган обоняния . Из носовой полости воздух поступает в носоглотку , а оттуда в гортань .

Гортань образована несколькими хрящами:

щитовидный хрящ (защищает гортань спереди),

хрящевой надгортанник (защищает дыхательные пути при проглатывании пищи).

Гортань состоит из двух полостей, которые сообщаются через узкую голосовую щель . Края голосовой щели образованы голосовыми связками . При выдыхании воздуха через сомкнутые голосовые связки происходит их вибрация, сопровождающаяся возникновением звука. Окончательное формирование звуков речи происходит при помощи:

языка,

мягкого неба

При раздражении ресничек гортани возникает рефлекс кашля . Из гортани воздух поступает в трахею.

Трахея образована 16-20 неполными хрящевыми кольцами, не позволяющими ей спадаться, а задняя стенка трахеи мягкая и содержит гладкие мышцы. Благодаря этому пища свободно проходит по пищеводу, который лежит позади трахеи.

В нижней части трахея делится на два главных бронха (правый и левый) , которые проникают в легкие. В легких главные бронхи многократно ветвятся на бронхи 1-го, 2-го и т.д. порядков, образуябронхиальное дерево. Бронхи 8-го порядка называют дольковыми . Они разветвляются на концевые бронхиолы , а те - на дыхательные бронхиолы, которые образуют альвеолярные мешочки , состоящие из альвеол .

Альвеола - легочные пузырьки, имеющие форму полушария диаметром 0,2-0,3 мм. Их стенки состоят из однослойного эпителия и покрыты сетью капилляров. Через стенки альвеол и капилляров происходит обмен газами: из воздуха в кровь переходит кислород, а из крови в альвеолы поступает СО 2 и пары воды.

Легкие - крупные парные органы конусообразной формы, расположенные в грудной клетке. Правое легкое состоит из трех долей, левое - из двух . В каждое легкое проходят главный бронх и легочная артерия, а выходят две легочные вены . Снаружи легкие покрыты легочной плеврой . Щель между оболочкой грудной полости и плеврой (плевральная полость) заполнена плевральной жидкостью , которая уменьшает трение легких о стенки грудной клетки. Давление в плевральной полости меньше атмосферного на 9 мм рт. ст. и составляет около 751 мм рт. ст.

?Дыхательные движения. В легких нет мышечной ткани, и поэтому они не могут активно сокращаться. Активная роль в акте вдоха и выдоха принадлежит межреберным мышцам и диафрагме .

При их сокращении объем грудной клетки увеличивается и

легкие растягиваются .

При расслаблении дыхательных мышц

ребра опускаются до исходного уровня,

купол диафрагмы приподнимается ,

объем грудной клетки, а, следовательно, и легких уменьшается

и воздух выходит наружу.

Человек делает в среднем 15-17 дыхательных движений в минуту. При мышечной работе дыхание учащается в 2-3 раза.

Дыхание - совокупность постоянно протекающих в живом организме физиологических процессов, в результате которых он поглощает из окружающей среды кислород и выделяет углекислый газ и воду. Дыхание обеспечивает газообмен в организме, являющийся необходимым звеном обмена веществ. В основе дыхания лежат процессы окисления органических веществ - углеводов, жиров и белков, в результате чего освобождается энергия, обеспечивающая жизнедеятельность организма.

Вдыхаемый воздух через воздухоносные пути (полость носа, гортань, трахея, бронхи ) достигает легочных пузырьков (альвеол), через стенки которых, обильно оплетенных кровеносными капиллярами, происходит газообмен между воздухом и кровью.

У человека (и позвоночных животных) процесс дыхания состоит из трех взаимосвязанных этапов:

- внешнего дыхания,

- переноса газов кровью и

- тканевого дыхания.

Сущность внешнего дыхания заключается в обмене газами между внешней средой и кровью, происходящем в специальных дыхательных органах - в легких. Из внешней среды в кровь поступает кислород, а из крови выделяется наружу углекислый газ (поверхностью тела, т. е. через кожу, обеспечивается только 1-2% всего газообмена).

Смена воздуха в легких достигается ритмичными дыхательными движениями грудной клетки, осуществляемыми специальными мышцами, благодаря чему получается поочередное увеличение и уменьшение объема грудной полости. У человека грудная полость при вдохе увеличивается в трех направлениях: передне-заднем и боковом - за счет поднятия и вращения ребер, и в вертикальном - за счет опускания грудобрюшной преграды (диафрагмы).В зависимости от того, в каком направлении преимущественно увеличивается объем грудной клетки, различают:

- грудной,

- брюшной и

- смешанный типы дыхания.

При дыхании легкие пассивно следуют за грудными стенками, расширяясь при вдохе и спадаясь при выдохе.

Общая площадь поверхности легочных альвеол у человека равна в среднем 90 м 2 . Человек (взрослый) в состоянии покоя делает. 16-18 дыхательных циклов (т. е. вдохов и выдохов) в 1 мин.

При каждом вдохе в легкие входит примерно 500 мл воздуха, который называется дыхательным . При максимальном вдохе человек может вдохнуть еще около 1500 мл т. наз. дополнительного воздуха . Если после спокойного выдоха сделать дополнительный усиленный выдох, то выводится еще 1500 мл т. наз. резервного воздуха .

Дыхательный, дополнительный и резервный воздух составляют в сумме жизненную емкость легких .

Однако и после самого усиленного выдоха в легких все еще остается 1000-1500 мл остаточного воздуха.Минутный объем дыхания или вентиляция легких, колеблется в зависимости от потребности организма в кислороде и составляет у взрослого человека в покое 5-9 л воздуха в 1 мин.

Во время физической работы, когда резко возрастает потребность организма в кислороде, вентиляция легких увеличивается до 60- 80 л в 1 мин., а у тренированных спортсменов даже до 120 л в мин. При старении организма уменьшается обмен веществ, уменьшается и размер; вентиляции легких. При повышении температуры тела частота дыхания несколько возрастает и при некоторых заболеваниях достигает 30-40 в 1 мин.; при этом глубина дыхания уменьшается.Регуляция дыхания осуществляется дыхательным центром в продолговатом мозгу центральной нервной системой. У человека, помимо этого, в регуляции дыхания играет большую роль кора головного мозга.

Газообен происходит в альвеолах легких. Чтобы попасть в альвеолы легких, воздух при дыхании проходит по так называемым дыхательным путям: он проникает сначала в носовую полость, далее в глотку, которая является общим путем для воздуха и для пищи, поступающей в нее из полости рта: затем воздух движется по чисто дыхательной системе – гортани, дыхательному горлу, бронхам. Бронхи, постепенно разветвляясь, доходит до микроскопических бронхиол, из которых воздух попадает в легочные альвеолы.

Тканевое дыхание - сложный физиологический процесс, проявляющийся в потреблении клетками и тканями организма кислорода и в образовании ими углекислоты. В основе тканевого дыхания лежат окислительно-восстановительные процессы, сопровождающиеся освобождением энергии. За счет этой энергии осуществляются все жизненные процессы - непрерывное обновление, рост и развитие тканей, секреции желез, сокращение мышц и т. д.

НОС И НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ – начальная часть дыхательных путей и орган обоняния.

Нос построен из парных носовых костей и носовых хрящей, придающих ему внешнюю форму.

Носовая полость расположена в центре лицевого скелета и представляет выстланный слизистой оболочкой костный канал, идущий от отверстий (ноздрей) до хоан, соединяющих его с носоглоткой.

Носовая перегородка разделяет носовую полость на правую и левую половины.

Характерными для носовой полости являются придаточные пазухы – полости в соседних костях (верхнечелюстной, лобной, решетчатой), которые сообщаются с носовой полостью посредством отверстий и каналов.Слизистая оболочка, выстилающая носовой канал, состоит из реснитчатого эпителия; волоски его имеют постоянные колебательные движения в направлении входа в нос, что преграждает доступ в дыхательные пути мелким угольным, пылевым и др. частичкам, вдыхаемым с воздухом. Воздух, поступающий в носовую полость, согревается в ней благодаря обилию кровеносных сосудов в слизистой оболочке носовой полости и согретому воздуху придаточных пазух. Это предохраняет дыхательные пути от непосредственного воздействия внешней низкой температуры. Вынужденное дыхание через рот (напр, при искривлении носовой перегородки, при полипах носа) обусловливает возможность возникновения инфекции дыхательных путей.

ГЛОТКА – часть пищеварительной и дыхательной трубки, расположенная между носовой и ротовой полостью вверху и гортанью и пищеводом внизу.

Глотка представляет собой трубку, основу которой составляет мышечный слой. Глотка выстлана слизистой оболочкой, а снаружи покрыта соединительнотканным слоем. Глотка лежит впереди шейного отдела позвоночника вниз от черепа до 6-го шейного позвонка.

Самый верхний отдел глотки – носоглотка – лежит позади носовой полости, которая открывается в него хоанами; это путь для поступления в глотку вдыхаемого через нос воздуха.При акте глотания дыхательные пути изолируются: мягкое небо (небная занавеска) поднимается и, прижимаясь к задней стенке глотки, отделяет носоглотку от средней части глотки. Специальные мышцы подтягивают глотку кверху и кпереди; благодаря этому подтягивается кверху и гортань, и корень языка придавливает надгортанник, который таким образом закрывает вход в гортань, препятствуя попаданию пищи в дыхательные пути.

ГОРТАНЬ – начало дыхательного горла (трахеи), включающее голосовой аппарат. Гортань расположена на шее.

Строение гортани имеет сходство с устройством духовых так называемых язычковых музыкальных инструментов: в гортани находится суженное место – голосовая щель, в который выталкиваемый из легких воздух приводит в колебание голосовые связки, играющие ту же роль, какую в инструменте играет язычок.Гортань расположена на уровне 3-6-го шейных позвонков, гранича сзади с пищеводом и сообщаясь с глоткой отверстием, называемым входом в гортань. Внизу гортань переходит в дыхательное горло.

Основание гортани образует имеющий кольцевидную форму перстневидный хрящ, соединяющийся внизу с трахеей. На перстневидном хряще, подвижно соединяясь с ним суставом, расположен самый крупный хрящ гортани – щитовидный хрящ, состоящий из двух пластинок, которые соединяясь впереди под углом, образуют хорошо видный у мужчин выступ на шее – кадык.На перстневидном хряще, также соединяясь с ним суставами, расположены симметрично 2 черпаловидных хряща, несущих каждый на своей верхушке по маленькому санториниевому хрящу. Между каждым из них и внутренним углом щитовидного хряща натянуты 2 истинные голосовые связки , ограничивающие голосовую щель.

Длина голосовых связок у мужчин 20-24мм, у женщин – 18-20мм. Короткие связки дают более высокий голос, чем длинные.

При дыхании голосовые связки расходятся, и голосовая щель принимает форму треугольника, обращенного вершиной вперед.ДЫХАТЕЛЬНОЕ ГОРЛО (Трахея) – следующая за гортанью дыхательного пути, через который воздух проходит к легким.

Дыхательное горло начинается на уровне 6-го шейного позвонка и представляет трубку, состоящую из 18-20 неполных хрящевых колец, замыкающихся сзади гладкими мышечными волокнами, вследствие чего задняя стенка её мягка и уплощена. Это дает возможность лежащему позади нее пищеводу расширяться во время прохождения по нему пищевого комка при глотании. Пройдя в грудную полость, дыхательное горло делится на уровне 4-го грудного позвонка на 2 бронха, идущие к правому и левому легкому.БРОНХИ - ветви дыхательного горла (трахеи), через которые при дыхании в легкие поступает и из легких выдыхается воздух.

Трахея в грудной полости делится на правый и левый первичные бронхи , которые входят соответственно в правое и левое легкое: последовательно делясь на все более мелкие вторичные бронхи. Они образуют бронхиальное дерево, составляющее плотную основу легкого. Диаметр первичных бронхов - 1,5-2 см.

Мельчайшие бронхи - бронхиолы, имеют микроскопические размеры и представляют конечные отделы воздухопроводящих путей, на концах которых расположена собственно дыхательная ткань легкого, образованная альвеолами.Стенки бронхов образованы хрящевыми кольцами и гладкими мышцами. Хрящевые кольца обусловливают неподатливость бронхов, неспадение их и беспрепятственное движение воздуха при дыхании. Внутренняя поверхность бронхов (как и других отделов дыхательных путей) выстлана слизистой оболочкой с мерцательным эпителием: клетки эпителия снабжены ресничками.

ЛЁГКИЕ представляют парный орган. Они заключены в грудной клетке и расположены по сторонам от сердца.

Каждое легкое имеет форму конуса, широкое основание которого обращено вниз к грудобрюшной преграде (диафрагме), наружная поверхность- к ребрам, образующим наружную стенку грудной клетки, внутренняя поверхность охватывает сердечную сорочку с заключенным в ней сердцем. Верхушка легкого выступает над ключицей. Средние размеры лёгкого взрослого человека: высота правого 17,5 см, левого - 20 см, ширина при основании правого легкого 10 см, левого - 7 см. Легкие имеют пушистую консистенцию, т. к. заполнены воздухом. С внутренней поверхности, в ворота легкого, входят бронх, сосуды и нервы.Бронх проводит в легкие воздух, поступающий через носовую (ротовую) полость, в гортань и трахею. В лёгких бронх постепенно делится на более мелкие вторичные, третичные и т. д. бронхи, составляя как бы хрящевой остов легкого; конечным ветвлением бронхов является проводящая бронхиола; она целится на альвеолярные ходы, стенки которых усеяны легочными пузырьками - альвеолами.

От сердца в лёгкие идут легочные артерии, несущие насыщенную углекислым газом венозную кровь. Легочные артерии делятся параллельно бронхам и в конечном счете распадаются на капилляры, охватывающие своей сетью альвеолы. Обратно из альвеол капилляры постепенно собираются в вены, которые выходят из легких в виде легочных вен, поступающих в левую половину сердца и несущих насыщенную кислородом артериальную кровь.

Газообмен между внешней средой и организмом происходит в альвеолах.

В полость альвеол поступает содержащий кислород воздух, а к стенкам альвеол притекает кровь. При поступлении в альвеолы воздуха они растягиваются и, наоборот, спадаются, когда воздух выходит из лёгкого.

Благодаря тончайшей стенке альвеол здесь легко происходит газообмен - поступление в кровь кислорода из вдыхаемого воздуха и отдача в него углекислого газа из крови; происходит очищение крови, она становится артериальной и разносится далее через сердце в ткани и органы тела, в которых отдает кислород и воспринимает углекислый газ.Каждое легкое одето оболочкой - плеврой, переходящей с легких на стенки грудной клетки; таким образом легкое заключено в замкнутый плевральный мешок, образованный пристеночным листком плевры. Между легочным и пристеночным листками плевры имеется узкая щель, содержащая небольшое количество жидкости. При дыхательных движениях грудной клетки полость плевры (вместе с грудной клеткой) расширяется, а опускающаяся диафрагма удлиняет ее верхне-нижний размер. Ввиду того что щель между листками плевры безвоздушна, расширение грудной клетки вызывает в полости плевры отрицательное давление, растягивает ткань легкого, которое таким образом засасывает через воздухоносные пути (рот - трахея -бронхи) атмосферный воздух, поступающий в альвеолы.

Расширение грудной клетки при вдохе является активным и совершается при помощи дыхательных мышц (межреберных, лестничных, брюшных); спадение ее при выдохе происходит пассивно и при содействии эластичных сил ткани самого легкого. Плевра обеспечивает скольжение легкого в грудной полости при дыхательных движениях.