Tipi di rigenerazione. Tipi di rigenerazione Rigenerazione fisica

La rigenerazione (in patologia) è il ripristino dell'integrità dei tessuti danneggiati da qualsiasi processo patologico o influenza traumatica esterna. Il recupero avviene grazie alle cellule vicine, riempiendo il difetto con cellule giovani e la loro successiva trasformazione in tessuto maturo. Questa forma è chiamata rigenerazione riparativa (compensativa). In questo caso sono possibili due opzioni di rigenerazione: 1) la perdita viene compensata con tessuto dello stesso tipo di quello morto (rigenerazione completa); 2) la perdita viene sostituita da tessuto connettivo giovane (granulazione), che si trasforma in tessuto cicatrizzato (rigenerazione incompleta), che non è una rigenerazione in senso proprio, ma la guarigione di un difetto tissutale.

La rigenerazione è preceduta dal rilascio di una determinata area dalle cellule morte mediante fusione enzimatica e assorbimento nella linfa o nel sangue o mediante (vedi). I prodotti di fusione sono uno degli stimolatori della proliferazione delle cellule vicine. In molti organi e sistemi esistono aree le cui cellule sono fonte di proliferazione cellulare durante la rigenerazione. Ad esempio, nel sistema scheletrico, tale fonte è il periostio, le cui cellule, moltiplicandosi, formano prima il tessuto osteoide, che successivamente si trasforma in osso; nelle mucose - cellule delle ghiandole profonde (cripte). La rigenerazione delle cellule del sangue avviene nel midollo osseo e al di fuori di esso nel sistema e nei suoi derivati (linfonodi, milza).

Non tutti i tessuti hanno la capacità di rigenerarsi, e non nella stessa misura. Pertanto, le cellule muscolari del cuore non sono in grado di riprodursi, con conseguente formazione di fibre muscolari mature, pertanto qualsiasi difetto nei muscoli miocardici viene sostituito da una cicatrice (in particolare dopo un infarto). Quando il tessuto cerebrale muore (dopo emorragia, rammollimento arteriosclerotico), il difetto non viene sostituito dal tessuto nervoso, ma si forma un tessuto.

A volte il tessuto che appare durante la rigenerazione differisce nella struttura dall'originale (rigenerazione atipica) o il suo volume supera il volume del tessuto morto (iperrigenerazione). Questo corso del processo di rigenerazione può portare alla crescita del tumore.

Rigenerazione (latino rigenerare - rinascita, restauro) - ripristino dell'integrità anatomica di un organo o tessuto dopo la morte di elementi strutturali.

In condizioni fisiologiche, i processi di rigenerazione avvengono continuamente con intensità variabile nei diversi organi e tessuti, a seconda dell'intensità dell'invecchiamento degli elementi cellulari di un dato organo o tessuto e della loro sostituzione con elementi di nuova formazione. Gli elementi formati del sangue, le cellule dell'epitelio tegumentario della pelle, le mucose del tratto gastrointestinale e del tratto respiratorio vengono continuamente sostituiti. I processi ciclici nel sistema riproduttivo femminile portano al rigetto ritmico e al rinnovamento dell'endometrio attraverso la sua rigenerazione.

Tutti questi processi sono il prototipo fisiologico della rigenerazione patologica (detta anche riparativa). Le caratteristiche dello sviluppo, del decorso e dell'esito della rigenerazione riparativa sono determinati dall'entità della morte dei tessuti e dalla natura delle influenze patogene. Quest'ultima circostanza deve essere tenuta particolarmente presente, poiché le condizioni e le cause della morte dei tessuti sono essenziali per il processo di rigenerazione e i suoi esiti. Ad esempio, le cicatrici dopo le ustioni cutanee hanno un carattere speciale, diverso dalle cicatrici di altra origine; le cicatrici sifilitiche sono ruvide, portano a retrazioni profonde e deturpazione dell'organo, ecc. A differenza della rigenerazione fisiologica, la rigenerazione riparativa copre una vasta gamma di processi che portano alla compensazione del difetto causato dalla perdita di tessuto a causa del suo danno. Si distingue tra rigenerazione riparativa completa - restituzione (sostituzione del difetto con tessuto dello stesso tipo e della stessa struttura di quello morto) e rigenerazione riparativa incompleta (riempimento del difetto con tessuto che ha proprietà plastiche maggiori di quello morto, cioè tessuto di granulazione ordinario e tessuto connettivo con ulteriore trasformazione in tessuto cicatriziale). Pertanto, in patologia, rigenerazione spesso significa guarigione.

Il concetto di rigenerazione è anche associato al concetto di organizzazione, poiché entrambi i processi si basano sulle leggi generali della formazione di nuovi tessuti e sul concetto di sostituzione, cioè spostamento e sostituzione del tessuto preesistente con tessuto neoformato (ad esempio, sostituzione di un coagulo sanguigno con tessuto fibroso).

Il grado di completezza della rigenerazione è determinato da due fattori principali: 1) il potenziale rigenerativo di un dato tessuto; 2) il volume del difetto e la stessa o eterogenea specie di tessuto morto.

Il primo fattore è spesso associato al grado di differenziazione di un dato tessuto. Tuttavia, il concetto stesso di differenziazione e il contenuto di questo concetto sono molto relativi, e il confronto dei tessuti su questa base con la determinazione di una gradazione quantitativa di differenziazione in termini funzionali e morfologici è impossibile. Insieme ai tessuti che hanno un elevato potenziale rigenerativo (ad esempio tessuto epatico, mucose del tratto gastrointestinale, organi emopoietici, ecc.), Esistono organi con un potenziale di rigenerazione insignificante, in cui la rigenerazione non termina mai con il completo ripristino del perduto tessuto (ad esempio miocardio, sistema nervoso centrale). Il tessuto connettivo, gli elementi della parete dei più piccoli vasi sanguigni e linfatici, i nervi periferici, il tessuto reticolare e i suoi derivati hanno una plasticità estremamente elevata. Pertanto, l'irritazione plastica, che è un trauma nel senso ampio del termine (cioè tutte le sue forme), stimola innanzitutto la crescita di questi tessuti.

Il volume del tessuto morto è essenziale per la completezza della rigenerazione, ed i limiti quantitativi di perdita tissutale per ciascun organo, che determinano il grado di ripristino, sono più o meno conosciuti empiricamente. Si ritiene che per la completezza della rigenerazione sia importante non solo il volume come categoria puramente quantitativa, ma anche la complessa diversità dei tessuti morti (questo vale soprattutto per la morte dei tessuti causata da effetti tossico-infettivi). Per spiegare questo fatto, si dovrebbe, a quanto pare, rivolgersi agli schemi generali di stimolazione dei processi plastici in condizioni patologiche: gli stimolatori sono i prodotti della morte dei tessuti stessi (ipotetici “necroormoni”, “raggi mitogenetici”, “trefoni”, ecc. ). Alcuni di essi sono stimolatori specifici per cellule di un certo tipo, altri sono aspecifici e stimolano i tessuti più plastici. Gli stimolanti non specifici includono prodotti della degradazione e dell'attività vitale dei leucociti. La loro presenza durante l'infiammazione reattiva, che si sviluppa sempre con la morte non solo degli elementi parenchimali, ma anche dello stroma vascolare, favorisce la proliferazione degli elementi più plastici: il tessuto connettivo, cioè l'eventuale sviluppo di una cicatrice.

Esiste uno schema generale per la sequenza dei processi di rigenerazione, indipendentemente dall'area in cui avviene. In condizioni patologiche i processi di rigenerazione nel senso stretto del termine e i processi di guarigione sono di natura diversa. Questa differenza è determinata dalla natura della morte dei tessuti e dalla direzione d'azione selettiva del fattore patogeno. Forme pure di rigenerazione, cioè ripristino di tessuto identico a quello perduto, si osservano nei casi in cui solo specifici elementi parenchimali di un organo muoiono sotto l'influenza dell'influenza patogena, a condizione che abbiano un'elevata potenza rigenerativa. Un esempio di ciò è la rigenerazione dell'epitelio tubulare renale selettivamente danneggiato dall'esposizione tossica; rigenerazione dell'epitelio delle mucose durante la desquamazione; rigenerazione degli alveolociti polmonari nel catarro desquamativo; rigenerazione dell'epitelio cutaneo; rigenerazione dell'endotelio dei vasi sanguigni e dell'endocardio, ecc. In questi casi, la fonte della rigenerazione sono i restanti elementi cellulari, la cui riproduzione, maturazione e differenziazione porta alla completa sostituzione degli elementi parenchimali perduti. Quando muoiono complessi strutturali complessi, il ripristino del tessuto perduto avviene da aree speciali dell'organo, che sono centri di rigenerazione unici. Nella mucosa intestinale, nell'endometrio, tali centri sono cripte ghiandolari. Le loro cellule moltiplicandosi ricoprono dapprima il difetto con uno strato di cellule indifferenziate, da cui poi si differenziano le ghiandole e viene ripristinata la struttura della mucosa. Nel sistema scheletrico, tale centro di rigenerazione è il periostio, nell'epitelio squamoso tegumentario - lo strato malpighiano, nel sistema sanguigno - midollo osseo e derivati extramidollari del tessuto reticolare.

La legge generale della rigenerazione è la legge dello sviluppo, secondo la quale, nel processo di neoplasia, nascono giovani derivati cellulari indifferenziati, che successivamente subiscono stadi di differenziazione morfologica e funzionale fino alla formazione di tessuto maturo.

La morte di aree di un organo costituito da un complesso di vari tessuti provoca un'infiammazione reattiva (vedi) lungo la periferia. Questo è un atto adattativo, poiché la reazione infiammatoria è accompagnata da iperemia e aumento del metabolismo dei tessuti, che favorisce la crescita delle cellule neoformate. Inoltre, gli elementi cellulari infiammatori del gruppo degli istofagociti sono materiale plastico per la formazione del tessuto connettivo.

In patologia, la guarigione anatomica viene spesso ottenuta con l'aiuto del tessuto di granulazione (vedi) - lo stadio della nuova formazione di una cicatrice fibrosa. Il tessuto di granulazione si sviluppa durante quasi ogni rigenerazione riparativa, ma il grado del suo sviluppo e i risultati finali variano entro limiti molto ampi. A volte si tratta di aree tenere di tessuto fibroso difficili da distinguere all'esame microscopico, a volte si tratta di filamenti grossolani e densi di tessuto cicatriziale braditrofico ialinizzato, spesso soggetti a calcificazione (vedi) e ossificazione.

Oltre al potenziale rigenerativo di un dato tessuto, nel processo di rigenerazione sono importanti la natura del suo danno, il suo volume e fattori generali. Questi includono l'età del soggetto, la natura e le caratteristiche della nutrizione e la reattività generale del corpo. In caso di disturbi di innervazione o carenze vitaminiche, il normale corso della rigenerazione riparativa viene distorto, il che si esprime molto spesso in un rallentamento del processo di rigenerazione e in una lentezza delle reazioni cellulari. Esiste anche il concetto di diatesi fibroplastica come caratteristica costituzionale del corpo per rispondere a varie irritazioni patogene con una maggiore formazione di tessuto fibroso, che si manifesta con la formazione di cheloidi (vedi), malattia adesiva. Nella pratica clinica è importante tenere conto dei fattori generali per creare le condizioni ottimali per la completezza del processo di rigenerazione e guarigione.

La rigenerazione è uno dei processi adattivi più importanti che garantiscono il ripristino della salute e la continuazione della vita in circostanze di emergenza create dalla malattia. Tuttavia, come ogni processo adattivo, la rigenerazione ad un certo stadio e lungo determinati percorsi di sviluppo può perdere il suo significato adattivo e creare essa stessa nuove forme di patologia. Cicatrici deturpanti che deformano un organo e ne compromettono gravemente la funzione (ad esempio, trasformazione cicatriziale delle valvole cardiache a seguito di endocardite) creano spesso una grave patologia cronica che richiede misure terapeutiche speciali. A volte il tessuto neoformato supera quantitativamente il volume del tessuto morto (superrigenerazione). Inoltre, in ogni rigenerato ci sono elementi di atipia, la cui grave gravità è uno stadio di sviluppo del tumore (vedi). Rigenerazione di singoli organi e tessuti: vedere gli articoli pertinenti su organi e tessuti.

ACCADEMIA STATALE DI EDUCAZIONE FISICA DI VOLGOGRAD

Saggio

nella biologia

sul tema:

“La rigenerazione, i suoi tipi e livelli. Condizioni che influenzano l'andamento dei processi di recupero"

Completato: gruppo studentesco 108

Timofeev D.M

Volvograd 2003

introduzione

1. Il concetto di rigenerazione

2. Tipi di rigenerazione

3. Condizioni che influenzano lo svolgimento dei processi di recupero

Conclusione

Bibliografia

introduzione

La rigenerazione è il rinnovamento delle strutture corporee nel processo della vita e il ripristino di quelle strutture che sono andate perse a seguito di processi patologici. In misura maggiore, la rigenerazione è caratteristica delle piante e degli animali invertebrati e, in misura minore, dei vertebrati. Rigenerazione - in medicina - il ripristino completo delle parti perdute.

I fenomeni di rigenerazione erano familiari alle persone nei tempi antichi. Entro la fine del XIX secolo. È stato accumulato materiale che rivela i modelli delle reazioni rigenerative nell'uomo e negli animali, ma il problema della rigenerazione è stato sviluppato in modo particolarmente intenso a partire dagli anni '40. 20 ° secolo

Gli scienziati cercano da tempo di capire come gli anfibi, ad esempio i tritoni e le salamandre, rigenerano code, arti e mascelle mozzate. Inoltre, il cuore, il tessuto oculare e il midollo spinale danneggiati vengono ripristinati. Il metodo utilizzato dagli anfibi per ripararsi è diventato chiaro quando gli scienziati hanno confrontato la rigenerazione di individui maturi e di embrioni. Si scopre che nelle prime fasi di sviluppo, le cellule della futura creatura sono immature e il loro destino potrebbe cambiare.

Questo abstract fornirà il concetto e discuterà i tipi di rigenerazione, nonché le caratteristiche del corso dei processi di ripristino.

1. Concetto di rigenerazione

RIGENERAZIONE(dal tardo latino regenera-tio - rinascita, rinnovamento) in biologia, ripristino da parte del corpo di organi e tessuti persi o danneggiati, nonché ripristino dell'intero organismo da parte sua. La rigenerazione viene osservata in condizioni naturali e può anche essere indotta sperimentalmente.

R rigenerazione negli animali e nell’uomo- formazione di nuove strutture per sostituire quelle rimosse o morte a causa di danni (rigenerazione riparativa) o perse nel processo della vita normale (rigenerazione fisiologica); sviluppo secondario causato dalla perdita di un organo precedentemente sviluppato. L'organo rigenerato può avere la stessa struttura di quello asportato, differirne o non somigliargli affatto (rigenerazione atipica).

Il termine "rigenerazione" fu proposto nel 1712 in francese. lo scienziato R. Reaumur, che ha studiato la rigenerazione delle zampe dei gamberi. In molti invertebrati è possibile la rigenerazione di un intero organismo da una parte del corpo. Negli animali altamente organizzati ciò è impossibile: si rigenerano solo singoli organi o parti di essi. La rigenerazione può avvenire attraverso la crescita del tessuto sulla superficie della ferita, la ristrutturazione della parte rimanente dell'organo in uno nuovo o attraverso la crescita del resto dell'organo senza modificarne la forma. . L'idea che la capacità di rigenerarsi si indebolisca man mano che aumenta l'organizzazione degli animali è errata, poiché il processo di rigenerazione dipende non solo dal livello di organizzazione dell'animale, ma anche da molti altri fattori ed è quindi caratterizzato da variabilità. Inoltre non è corretto affermare che la capacità di rigenerarsi diminuisce naturalmente con l’età; può aumentare durante l'ontogenesi, ma durante la vecchiaia si osserva spesso una sua diminuzione. Nell'ultimo quarto di secolo è stato dimostrato che, sebbene nei mammiferi e nell'uomo interi organi esterni non si rigenerano, i loro organi interni, così come i muscoli, lo scheletro e la pelle, sono in grado di rigenerarsi, cosa che viene studiata al a livello di organi, tessuti, cellule e subcellulari. Lo sviluppo di metodi per migliorare (stimolare) i deboli e ripristinare la capacità perduta di rigenerarsi avvicinerà la dottrina della rigenerazione alla medicina.

Rigenerazione in medicina. Esistono rigenerazioni fisiologiche, riparative e patologiche. In caso di lesioni e altre condizioni patologiche accompagnate da una massiccia morte cellulare, viene effettuato il ripristino dei tessuti riparativo rigenerazione (restaurativa). Se, durante il processo di rigenerazione riparativa, la parte perduta viene sostituita da tessuto equivalente e specializzato, si parla di rigenerazione completa (restituzione); se nel sito del difetto cresce tessuto connettivo non specializzato, ciò indica una rigenerazione incompleta (guarigione attraverso cicatrici). In alcuni casi, con la sostituzione, la funzione viene ripristinata grazie alla formazione intensiva di nuovo tessuto (simile a quello morto) nella parte non danneggiata dell'organo. Questa nuova formazione avviene attraverso l'aumento della proliferazione cellulare o grazie alla rigenerazione intracellulare - ripristino delle strutture subcellulari con un numero invariato di cellule (muscolo cardiaco, tessuto nervoso). L'età, le caratteristiche metaboliche, lo stato del sistema nervoso ed endocrino, la nutrizione, l'intensità della circolazione sanguigna nei tessuti danneggiati, le malattie concomitanti possono indebolire, rafforzare o modificare qualitativamente il processo di rigenerazione. In alcuni casi, ciò porta alla rigenerazione patologica. Le sue manifestazioni: ulcere non cicatrizzanti a lungo termine, compromissione della guarigione delle fratture ossee, crescita eccessiva dei tessuti o transizione da un tipo di tessuto all'altro. Gli effetti terapeutici sul processo di rigenerazione consistono nello stimolare la rigenerazione completa e nel prevenire la rigenerazione patologica.

R rigenerazione nelle piante può verificarsi nella sede della parte perduta (restituzione) o in un'altra sede del corpo (riproduzione). Il ripristino delle foglie in primavera invece di quelle cadute in autunno è un tipo di riproduzione con rigenerazione naturale. Di solito, tuttavia, per rigenerazione si intende solo il ripristino di parti separate con la forza. Con tale rigenerazione, il corpo utilizza innanzitutto le principali vie di sviluppo normale. Pertanto, la rigenerazione degli organi nelle piante avviene principalmente attraverso la riproduzione: gli organi rimossi vengono compensati dallo sviluppo di strutture metameriche esistenti o di nuova formazione. Pertanto, quando la parte superiore della partita di caccia viene tagliata, le partite di caccia laterali si sviluppano intensamente. Le piante o le loro parti che non si sviluppano metamericamente si rigenerano più facilmente attraverso la restituzione, così come le sezioni di tessuto. Ad esempio, la superficie di una ferita può essere ricoperta con il cosiddetto periderma della ferita; una ferita su un tronco o un ramo può guarire a chiazze (callo). La propagazione delle piante per talea è il caso più semplice di rigenerazione, quando un'intera pianta viene ripristinata da una piccola parte vegetativa.

Molto diffusa è anche la rigenerazione da sezioni di radice, rizoma o tallo. Puoi coltivare piante da talee di foglie, pezzi di foglie (ad esempio begonie). In alcune piante la rigenerazione era possibile da cellule isolate e anche da singoli protoplasti isolati, e in alcune specie di alghe sifone da piccole sezioni del loro protoplasma multinucleare. La giovane età della pianta solitamente favorisce la rigenerazione, ma in stadi troppo precoci dell'ontogenesi l'organo potrebbe non essere in grado di rigenerarsi. Essendo un dispositivo biologico che garantisce la guarigione delle ferite, il ripristino degli organi perduti accidentalmente e spesso la propagazione vegetativa, la rigenerazione è di grande importanza per la coltivazione delle piante, la frutticoltura, la silvicoltura, l'orticoltura ornamentale, ecc. Fornisce anche materiale per risolvere una serie di problemi teorici problemi, inclusi problemi di sviluppo. Le sostanze di crescita svolgono un ruolo importante nei processi di rigenerazione.

2. Tipi di rigenerazione

Esistono due tipi di rigenerazione: fisiologica e riparativa.

Rigenerazione fisiologica- rinnovamento continuo delle strutture a livello cellulare (sostituzione delle cellule del sangue, dell'epidermide, ecc.) e intracellulare (rinnovamento degli organelli cellulari), che assicurano il funzionamento di organi e tessuti.

Rigenerazione riparativa- il processo di eliminazione del danno strutturale dopo l'azione di fattori patogeni.

Entrambi i tipi di rigenerazione non sono separati, indipendenti l'uno dall'altro. Pertanto, la rigenerazione riparativa si svolge su base fisiologica, cioè sulla base degli stessi meccanismi, e differisce solo per la maggiore intensità delle sue manifestazioni. Pertanto, la rigenerazione riparativa dovrebbe essere considerata come una normale risposta del corpo al danno, caratterizzata da un forte aumento dei meccanismi fisiologici di riproduzione di specifici elementi tissutali di un particolare organo.

L'importanza della rigenerazione per il corpo è determinata dal fatto che, sulla base del rinnovamento cellulare e intracellulare degli organi, è assicurata un'ampia gamma di fluttuazioni adattative nella loro attività funzionale al cambiamento delle condizioni ambientali, nonché il ripristino e la compensazione delle funzioni alterato sotto l'influenza di vari fattori patogeni.

La rigenerazione fisiologica e riparativa è la base strutturale dell’intera diversità delle manifestazioni dell’attività vitale del corpo in condizioni normali e patologiche.

Il processo di rigenerazione si svolge a diversi livelli di organizzazione: sistemico, d'organo, tissutale, cellulare, intracellulare. Viene effettuato attraverso la divisione cellulare diretta e indiretta, il rinnovamento degli organelli intracellulari e la loro riproduzione. Il rinnovamento delle strutture intracellulari e la loro iperplasia sono una forma universale di rigenerazione inerente a tutti gli organi dei mammiferi e dell'uomo senza eccezioni. Si esprime sia sotto forma di rigenerazione intracellulare stessa, quando dopo la morte di parte della cellula, la sua struttura viene ripristinata a causa della proliferazione degli organelli sopravvissuti, sia sotto forma di aumento del numero di organelli (iperplasia compensatoria della cellula). organelli) in una cellula con la morte di un'altra.

Esistono due tipi di rigenerazione: fisiologica e riparativa.

Rigenerazione fisiologica- aggiornamento continuo delle strutture in materia

cellulare (sostituzione delle cellule del sangue, dell'epidermide, ecc.) e intracellulare (rinnovamento

organelli cellulari) livelli che assicurano il funzionamento degli organi e

Rigenerazione riparativa- processo di eliminazione del danno strutturale

dopo l’azione dei fattori patogeni.

Entrambi i tipi di rigenerazione non sono separati, indipendenti l'uno dall'altro.

Valore di rigenerazione per l'organismo è determinato dal fatto che, sulla base del cellulare

e il rinnovamento intracellulare degli organi fornisce un'ampia gamma

fluttuazioni adattive nella loro attività funzionale nel cambiamento

condizioni ambientali, nonché ripristino e risarcimento dei danni

sotto l'influenza di vari fattori patogeni di funzioni.

Processo di rigenerazione distribuiti a diversi livelli dell'organizzazione -

sistemico, organo, tessuto, cellulare, intracellulare. Implementato

attraverso la divisione cellulare diretta e indiretta, il rinnovamento intracellulare

Organelli e loro riproduzione. Aggiornamento intracellulare strutture e loro

l'iperplasia è una forma universale di rigenerazione, inerente a tutti senza

eccezioni per gli organi dei mammiferi e dell'uomo. È espresso nella forma

rigenerazione intracellulare stessa, quando dopo la morte di una parte della cellula è sua

la struttura viene ripristinata a causa della proliferazione degli organelli sopravvissuti, oppure

sotto forma di aumento del numero di organelli (iperplasia compensatoria degli organelli) in

una cellula alla morte di un’altra.

Viene effettuato il ripristino della massa originale dell'organo dopo il suo danno

in vari modi. In alcuni casi, la parte rimanente dell'organo rimane

immutato o poco cambiato e la parte mancante ricresce dalla ferita

superficie sotto forma di un rigenerato chiaramente delimitato. Da questa parte

il restauro della parte perduta di un organo si chiama e pimorfosi. In altri

In alcuni casi si verifica una ristrutturazione della parte rimanente dell'organo, durante la quale

acquisisce gradualmente la sua forma e dimensione originaria. Questa opzione di processo

si chiama rigenerazione morfallassi. Più spesso epimorfosi e morfallassi

trovato in varie combinazioni. Osservando un aumento delle dimensioni degli organi

dopo il suo danno, in precedenza si parlava della sua ipertrofia compensatoria.

L'analisi citologica di questo processo ha dimostrato che si basa su

riproduzione cellulare, cioè reazione rigenerativa. A questo proposito, il processo

chiamata “ipertrofia rigenerativa”.

L'efficacia del processo di rigenerazione è in gran parte determinata dalle condizioni in cui

cui scorre. La condizione generale è importante a questo proposito.

corpo. Deplezione, ipovitaminosi, disturbi di innervazione, ecc

influenza significativa sul corso della rigenerazione riparativa, inibendola e

contribuire alla transizione al patologico. Impatto significativo sull'intensità

la rigenerazione riparativa è influenzata dal grado di carico funzionale,

dosaggio corretto che favorisce questo processo. Velocità

la rigenerazione riparativa è in una certa misura determinata dall'età, che

è di particolare importanza a causa della crescente aspettativa di vita e

di conseguenza, il numero di interventi chirurgici nelle persone di fascia di età più avanzata.

Di solito non si notano deviazioni significative nel processo di rigenerazione e

La gravità della malattia e le sue complicanze sembrano essere più importanti di

indebolimento legato all’età della capacità rigenerativa

Modificare le condizioni generali e locali in cui avviene il processo di rigenerazione,

può portare a cambiamenti sia quantitativi che qualitativi.

Numerosi endo- e

natura esogena. Sono state stabilite influenze antagoniste di vari fattori

sul corso dei processi rigenerativi e iperplastici intracellulari.

L'influenza di vari ormoni sulla rigenerazione è quella più studiata. Regolamento

l'attività mitotica delle cellule di vari organi è svolta dagli ormoni

corteccia surrenale, ghiandola tiroidea, gonadi, ecc. Un ruolo importante in

a questo proposito suonano i cosiddetti. ormoni gastrointestinali. Noto potente

regolatori endogeni dell'attività mitotica: keylon, proslandine, loro

antagonisti e altre sostanze biologicamente attive.

Conclusione

Un posto importante nella ricerca sui meccanismi di regolazione dei processi di rigenerazione

occupa lo studio del ruolo delle varie parti del sistema nervoso nel loro corso e

risultati. Una nuova direzione nello sviluppo di questo problema è lo studio

regolazione immunologica dei processi di rigenerazione, e in particolare l'instaurazione

il fatto del trasferimento di “informazioni rigenerative” da parte dei linfociti, stimolante

attività proliferativa delle cellule di vari organi interni.

L'influenza normativa sul corso del processo di rigenerazione è esercitata anche da

Il problema principale è che si verifica la rigenerazione dei tessuti nell'uomo

Così lenta. Troppo lento perché avvenga il recupero

danni davvero ingenti. Se almeno questo processo avesse avuto successo

accelerarlo un po', il risultato sarebbe molto più significativo.

Conoscenza dei meccanismi che regolano la capacità rigenerativa di organi e tessuti

apre prospettive per sviluppare le basi scientifiche per stimolare la riparazione

rigenerazione e gestione dei processi di guarigione.

Definizione di rigenerazione

Rigenerazione (dal lat. ge-ancora, generare - riprodurre, creare) - ripristino (sostituzione) degli elementi strutturali di cellule e tessuti per sostituire quelli perduti. In termini biologici, la rigenerazione è la proprietà universale più importante di tutta la materia vivente, sviluppata durante l'evoluzione e insita in tutti gli organismi viventi (la legge universale dell'autorinnovamento del mondo animale e vegetale). Tutte le cellule, i tessuti e gli organi sono caratterizzati dalla rigenerazione.

Eziologia e meccanismi di sviluppo. Le ragioni della rigenerazione sono le proprietà ereditarie della stessa materia vivente, capace di autosviluppo, automovimento, autoregolamentazione e variabilità adattativa. Queste qualità determinano la relazione e l'interconnessione degli organismi viventi con l'ambiente esterno della loro esistenza. In questo caso la morte e il decadimento degli elementi strutturali dell'organismo svolgono un ruolo scatenante e costituiscono il motore del processo di rigenerazione.

.I meccanismi di rigenerazione sono complessi. Lo sviluppo del processo di ripristino è associato all'autoriproduzione (riproduzione) degli acidi nucleici specifici di ciascun organismo e alla sintesi diretta delle proteine nell'apparato genetico di tutti gli esseri viventi (da virus e fagi ai mammiferi superiori).

La base dell'attività vitale di qualsiasi organismo e la sua rigenerazione sono i processi metabolici in tutti gli elementi strutturali, che sono caratterizzati da usura e decadimento spontaneo (morte) del substrato materiale (dissimilazione) con rilascio dell'energia necessaria per la vita, rilascio di prodotti metabolici finali e auto-riproduzione specifica (assimilazione) della materia vivente utilizzando sostanze chimiche inorganiche e organiche.

La base biochimica della rigenerazione è la scomposizione e il ripristino della composizione molecolare, dell'organizzazione strutturale e spaziale e delle funzioni caratteristiche di ciascun tessuto e organo. Per lo sviluppo del processo rigenerativo nelle cellule e nei tessuti, un ruolo importante è svolto dai cambiamenti nel metabolismo (ipossia, aumento della glicolisi, acidosi, ecc.) nell'organo danneggiato, stimolando i processi rigenerativi (abbassando la tensione superficiale delle membrane cellulari, la loro migrazione) e l'inclusione delle cellule nel ciclo mitotico. I frammenti molecolari formati durante il danno cellulare (nucleotidi, enzimi, prodotti della degradazione incompleta di proteine, grassi e carboidrati, altri composti biologicamente attivi), insieme all'effetto stimolante, possono essere riutilizzati per costruire strutture complesse secondo il principio del ricambio multiplo delle cellule sostanze per il supporto materiale parziale dei processi rigenerativi.

Ragioni per la rigenerazioneè un danno agli organi e ai tessuti, ad es. meccanismo di innesco. Senza danno non c’è rigenerazione.

Condizioni di rigenerazione. La velocità e la perfezione della rigenerazione dipendono dallo stato del corpo dell'animale, dalle condizioni di alimentazione e alloggio, dall'età, ecc. Gli stimolanti della rigenerazione sono il calore, i raggi ultravioletti, i necroarmonici, ecc.

Meccanismi regolatori della rigenerazione. La rigenerazione intracellulare e cellulare è regolata da alcuni meccanismi regolatori: nervoso, umorale, funzionale e immunologico. I meccanismi nervosi di rigenerazione sono determinati dalla funzione trofica del sistema nervoso, dalla regolazione della circolazione sanguigna e linfatica. I meccanismi di regolazione umorale sono associati all'attività degli organi e delle cellule del sistema endocrino (ormoni, mediatori, ecc.), ai regolatori intracellulari (adenosina-3,5-monofosfato ciclico e guanosina-3,5-monofosfato) e all'attività di enzimi riparativi. I regolatori intracellulari sono anche inibitori tessuto-specifici - mitosekeylons (dal greco chaiaino - rallentare, indebolire) e i loro antagonisti - anticeplon, che hanno un effetto corrispondente sulla sintesi di DNA, RNA e proteine specifiche. Il meccanismo più importante e la forza stimolante della rigenerazione sono i bisogni fisiologici di rinnovamento o sostituzione del tessuto perduto o di parte di un organo, o di uno stimolo funzionale. I meccanismi immunologici per la regolazione del processo rigenerativo sono determinati dai modelli di mantenimento dell'omeostasi immunologica e dall'attività delle cellule immunocompetenti.

Il corso della rigenerazione è in gran parte influenzato dall'età dell'animale. Negli animali giovani procede più velocemente e in modo più completo che in quelli vecchi e spesso si osserva la guarigione delle ferite attraverso il completo recupero. Malattie nutrizionali e metaboliche, mancanza di nutrienti, vitamine e microelementi, duro lavoro, varie malattie e esaurimento degli animali riducono il tasso di guarigione delle ferite e contribuiscono allo sviluppo di ferite e ulcere non cicatrizzanti a lungo termine. Con una mancanza di vitamina C e sotto l'influenza delle radiazioni ionizzanti, le sostanze paraplastiche sono scarsamente formate e c'è una tendenza all'emorragia. I disturbi della circolazione sanguigna e linfatica complicano il corso della rigenerazione e creano le condizioni per una rigenerazione incompleta. Lo stato del sistema nervoso, ormonale e immunitario gioca un ruolo importante nella qualità della rigenerazione.

Classificazione della rigenerazione

L'organizzazione e l'incapsulamento del processo, che riguarda le reazioni protettive-adattative del corpo, di solito si sviluppa a seguito di processi patologici come necrosi, infiammazione di qualsiasi eziologia, ecc. L'organizzazione è caratterizzata dalla crescita del tessuto connettivo a il sito del parenchima morto e di solito si osserva con piccole dimensioni di necrosi. L'incapsulamento si sviluppa in caso di necrosi significativa. Sono separati dal tessuto sano da una capsula di tessuto connettivo, che riduce il processo di intossicazione del corpo. Spesso questi processi si osservano nella tubercolosi, nella morva, nella brucellosi e in altre malattie infettive.

A seconda della completezza della corrispondenza delle cellule e dei tessuti neoformati con quelli perduti, si distinguono 3 forme di rigenerazione:

- Completare.

- Incompleto.

- Eccessivo.

Rigenerazione completa si dice tale quando il tessuto moltiplicato corrisponde completamente a quello perduto. Tipicamente questo tipo di rigenerazione si osserva con danni minori.

Rigenerazione incompleta Ciò si verifica quando il tessuto connettivo cresce al posto del tessuto perduto. Di norma, si sviluppa con lesioni estese e profonde. In pratica, questo tipo di rigenerazione si sviluppa più spesso.

Rigenerazione eccessiva quando il tessuto moltiplicato ha un volume maggiore rispetto al tessuto perduto. Questo di solito si osserva con irritazione prolungata (tubercolosi, actinomicosi, morva, ecc.).

Rigenerazione fisiologica si chiama sostituzione degli elementi tissutali perduti per ragioni fisiologiche (epidermide, cellule, sangue, rivestimento epiteliale delle mucose, ecc.). Quando la sostituzione di alcuni elementi con altri avviene gradualmente senza particolari cambiamenti morfologici e funzionali.

Rigenerazione rigenerativa si chiama sostituzione di parti perdute di organi e tessuti perduti per cause eccessive, mentre in contrasto con l'ipertrofia fisiologica si notano brusche deviazioni morfologiche.

Molto spesso nella pratica abbiamo a che fare con una rigenerazione riparativa incompleta, quando il tessuto connettivo cresce al posto degli elementi parenchimali morti.

Morfogenesi e classificazione. Secondo il meccanismo di sviluppo, il ripristino della struttura e della funzione può avvenire a livello molecolare, subcellulare, cellulare, tissutale e di organo. La forma di rigenerazione più antica in termini evolutivi e più universale, caratteristica di tutti gli organismi viventi senza eccezioni, è la rigenerazione intracellulare. Comprende un rinnovamento biochimico della composizione molecolare delle cellule (rigenerazione molecolare o biochimica), dell'apparato nucleare e degli organelli citoplasmatici (rigenerazione intraorganoide), un aumento del numero e delle dimensioni dell'apparato nucleare e degli organelli citoplasmatici (mitocondri, ribosomi, plastica complesso, ecc.).

Secondo l'eziologia e il meccanismo di sviluppo Esistono rigenerazione fisiologica, riparativa, ipertrofia rigenerativa e rigenerazione patologica.

Rigenerazione fisiologica- ripristino di elementi di cellule e tessuti a seguito della loro morte naturale. Un organismo vivente si rinnova continuamente per tutta la sua vita nel processo di crescita e sviluppo dovuto alla distruzione delle vecchie strutture e alla riproduzione di nuove strutture. I processi plastici che avvengono nei tessuti durante il loro normale funzionamento e ne garantiscono il costante autorinnovamento sono chiamati rigenerazione fisiologica. Il suo risultato è il restauro completo degli elementi strutturali perduti, cioè la restituzione (dal latino restitutio - restauro). La rigenerazione fisiologica procede intensamente in tutti gli organi e tessuti. L'epitelio tegumentario della pelle e delle mucose dei tratti digestivo, respiratorio e genito-urinario si rinnovano costantemente; epitelio ghiandolare del fegato, reni, pancreas, altri organi endocrini ed esocrini; cellule delle membrane sierose e sinoviali, nonché di altri organi. L’intensità e le caratteristiche qualitative della rigenerazione fisiologica sono influenzate dall’età dell’animale, dallo stato fisiologico e dalle condizioni esterne (alimentazione, stabulazione, utilizzo).

Riparativo (dal latino riparatio - risarcimento), o rigenerante, rigenerazione - ripristino degli elementi strutturali di cellule e tessuti a seguito della loro morte patologica. Si basa su modelli fisiologici, ma a differenza della rigenerazione fisiologica, avviene con intensità variabile ed è caratterizzato dalla sostituzione di parti del corpo danneggiate dall'influenza di vari fattori patogeni con nuove strutture subcellulari, cellulari e tissutali. Questi processi riparativi si osservano durante lesioni, negli organi e nei tessuti distrofici e necrotici. A seconda dell'entità del danno subito dall'organo, l'esito della rigenerazione riparativa può essere non solo il ripristino completo, o la restituzione (dal latino restitutio - restauro), di una parte danneggiata o perduta di un organo o tessuto (come nella rigenerazione fisiologica) , guarigione della ferita per prima intenzione, ma anche ripristino o sostituzione incompleta, ad esempio la formazione di tessuto connettivo in sostituzione di quello perduto (guarigione della ferita per seconda intenzione con formazione di tessuto cicatriziale denso).

Ipertrofia rigenerativa (dal greco huper - molti, trofe - nutrizione)- compensazione della massa originaria di un organo per sostituire quella perduta aumentando la parte rimanente di esso o di altri organi senza ripristinare la forma dell'organo. La parte dell'organo perduta o rimossa artificialmente non viene ripristinata e la proliferazione cellulare avviene nella restante parte dell'organo. Questa forma di rigenerazione è caratteristica di molti organi parenchimali interni: fegato, reni, milza, polmoni, miocardio, ecc. In questo caso, solitamente con la sostituzione della massa, viene ripristinata la funzione dell'organo, ad eccezione dei grandi vasi, la sostituzione incompleta del difetto dei quali non equivale al ripristino della loro funzione. Gli organi interni hanno grandi capacità di rigenerazione.

Morfologicamente, la rigenerazione riparativa e l’ipertrofia rigenerativa si manifestano in tre forme:

- ipertrofia rigenerativa - principalmente sotto forma di rigenerazione cellulare (iperplasia cellulare). Questa forma di rigenerazione è caratteristica del midollo osseo, dei tessuti tegumentari, del tessuto connettivo, ecc.;

- ipertrofia rigenerativa - prevalentemente o esclusivamente sotto forma di rigenerazione intracellulare (iperplasia) di ultrastrutture specifiche e aumento delle dimensioni delle cellule (muscolo cardiaco, cellule gangliari del sistema nervoso, ecc.);

- forma mista - una combinazione di rigenerazione cellulare e intracellulare (fegato, reni, polmoni, muscoli scheletrici e lisci, organi del sistema nervoso autonomo ed endocrino, ecc.).

Rigenerazione patologica Questo tipo di rigenerazione viene chiamato in cui il normale corso del processo di rigenerazione viene interrotto e persino distorto. Le ragioni del decorso atipico della rigenerazione fisiologica, riparativa o dell'ipertrofia rigenerativa sono violazioni generali e locali delle condizioni per la manifestazione del potenziale di rigenerazione. Questi includono disturbi dell'innervazione, trofismo nervoso, regolazione ormonale, immunitaria e funzionale del processo rigenerativo, fame, malattie infettive e invasive e lesioni da radiazioni.

La rigenerazione patologica è caratterizzata da un cambiamento nel tasso (velocità) di rigenerazione o da una distorsione qualitativa del processo di recupero. Si esprime in tre forme:

- ritardo nella velocità di rigenerazione con insufficiente formazione del prodotto rigenerativo. Esempi di rigenerazione incompleta includono ferite che non guariscono a lungo nel focolaio di infiammazione cronica, ulcere di lunga durata, ripristino incompleto di organi parenchimali distroficamente alterati, ecc.;

- produzione eccessiva di rigenerati difettosi (ulcera fungina o fungoide con formazione di tessuto di granulazione simile a un tumore, sovrapproduzione di tessuto connettivo con formazione di cheloide, callo in eccesso durante la guarigione di una frattura ossea, ecc.);

- la natura qualitativamente perversa della rigenerazione con l'emergere di qualcosa di nuovo in relazione alla composizione dei tessuti rigenerati, con la trasformazione di un tipo di tessuto in un altro, e talvolta la transizione verso un processo patologico qualitativamente nuovo.

I cambiamenti istologici e citologici durante la rigenerazione patologica sono caratterizzati dalla comparsa di forme patologiche di mitosi e amitosi (divisione irregolare e divergenza dei cromosomi con la formazione di figure mitotiche irregolari - mitosi asimmetriche, multipolari, abortive; divisione dei nuclei incompleta e di dimensioni disuguali durante amitosi, formazione di cellule multinucleari, o giganti, a causa della loro fusione incompleta o, al contrario, di cellule nane, ecc.). A livello tissutale si nota un disturbo nel cambiamento delle fasi di proliferazione e differenziazione, un'insufficiente maturità degli elementi cellulari e tissutali e la loro inferiorità morfofunzionale.

Rigenerazione di tessuti e organi

La rigenerazione può avvenire parallelamente alla necrosi e all'atrofia. In presenza di infiammazione acuta, la rigenerazione inizia solo dopo che si è attenuata. La rigenerazione si manifesta con la moltiplicazione degli elementi tissutali conservati in prossimità del sito del danno. Innanzitutto, i capillari crescono nell'area danneggiata, il sistema vascolare viene ripristinato e il metabolismo viene normalizzato. I tessuti danneggiati vengono riassorbiti da micro e macrofagi che, quando si disintegrano, vengono portati via insieme ai prodotti di scarto ed espulsi dai reni. quindi, come risultato della divisione, le cellule del tessuto connettivo si moltiplicano. I capillari in crescita eccessiva, che formano tessuto di granulazione giovane, fibre nervose, parenchima e altre cellule vengono ripristinati. Il giovane tessuto di granulazione è rosa brillante, sanguina facilmente, è ricco di giovani cellule del tessuto connettivo e di capillari, col tempo i capillari si svuotano, alcune cellule giovani vengono assorbite, altre si trasformano in un denso tessuto grigio-bianco simile a una cicatrice.

Sangue, linfa, organi della formazione del sangue e della linfa hanno elevate proprietà plastiche, sono in uno stato di costante rigenerazione fisiologica, i cui meccanismi sono alla base anche della rigenerazione riparativa che si verifica a seguito della perdita di sangue e del danneggiamento degli organi dell'ematopoiesi e della linfopoiesi. Il primo giorno della perdita di sangue, la parte liquida del sangue e della linfa viene ripristinata grazie all'assorbimento del fluido tissutale nei vasi e al flusso di acqua dal tratto gastrointestinale. Le cellule del sangue e della linfa vengono quindi rigenerate. Le piastrine e i leucociti vengono ripristinati entro pochi giorni, i globuli rossi - un po' più a lungo (fino a 2-2,5 settimane), successivamente il contenuto di emoglobina si livella. La rigenerazione riparativa delle cellule del sangue e dei linfatici durante la perdita di sangue avviene migliorando la funzione del midollo osseo rosso della sostanza spugnosa delle vertebre, dello sterno, delle costole e delle ossa tubolari, nonché della milza, dei linfonodi e dei follicoli linfoidi delle tonsille, intestini e altri organi. L'ematopoiesi intramidollare (dal latino intra - interno, midollo - midollo osseo) garantisce l'ingresso di eritrociti, granulociti e piastrine nel sangue. Inoltre, durante la rigenerazione riparativa, aumenta anche il volume dell'ematopoiesi mieloide a causa della conversione del midollo osseo grasso in midollo osseo rosso. L'ematopoiesi mieloide extramidollare nel fegato, nella milza, nei linfonodi, nei reni e in altri organi si verifica con perdita di sangue ampia o prolungata, anemia perniciosa di origine infettiva, tossica o nutrizionale-metabolica. Il midollo osseo può riprendersi anche in caso di danni gravi.

Rigenerazione patologica cellule del sangue e della linfa con una forte inibizione o perversione dell'emopoiesi e della linfopoiesi si osserva in gravi danni al sangue e agli organi che formano la linfa associati a malattie da radiazioni, leucemia, immunodeficienze congenite e acquisite, anemia infettiva e ipoplastica. Un segno patognomonico di rigenerazione patologica è la comparsa nel sangue e nella linfa di forme di cellule immature e funzionalmente inferiori atipiche.

Milza e linfonodi quando danneggiati, vengono ripristinati in base al tipo di ipertrofia rigenerativa.

Capillari sanguigni e linfatici hanno elevate proprietà rigenerative anche in caso di danni gravi. La loro nuova formazione avviene per gemmazione o autogena.

Rigenerazione fisiologica tessuto connettivo fibroso avviene attraverso la riproduzione di cellule mesenchimali simili a linfociti derivate da una cellula staminale comune, giovani fibroblasti scarsamente differenziati (dal latino fibro - fibra, blastano - forma), nonché miofibroblasti, mastociti (labrociti), periciti e cellule endoteliali microvascolari . Dalle cellule giovani, i fibroblasti maturi (collagene ed elastoblasti) sintetizzano attivamente il collagene e l'elastina differenziandosi. I fibroblasti sintetizzano prima la sostanza principale del tessuto connettivo (glicosamminoglicani), tropocollagene e proelastina, e poi nello spazio intercellulare formano delicate fibre reticolari (argirofile), collagene ed elastiche. Durante la ristrutturazione e l'involuzione del tessuto connettivo, fibroblasti e macrofagi svolgono un ruolo attivo.

Rigenerazione riparativa il danno al tessuto connettivo si verifica non solo quando è danneggiato, ma anche quando altri tessuti non vengono completamente rigenerati e durante la guarigione delle ferite. In questo caso, il tessuto fibroso alla fine si trasforma in tessuto cicatriziale fibroso denso e grossolano.

Rigenerazione tessuto osseo si verifica a seguito della proliferazione di cellule osteogeniche - osteoblasti nel periostio e nell'endostio. La rigenerazione riparativa in caso di frattura ossea è determinata dalla natura della frattura, dallo stato dei frammenti ossei, dal periostio e dalla circolazione sanguigna nell'area danneggiata. Esistono fusioni ossee primarie e secondarie. La fusione ossea primaria si osserva quando i frammenti ossei sono immobili ed è caratterizzata dalla crescita di osteoblasti, fibroblasti e capillari nell'area del difetto e del livido.

Le fusioni ossee secondarie si osservano spesso in fratture complesse, mobilità dei frammenti e condizioni di rigenerazione sfavorevoli (disturbi circolatori locali, danni estesi al periostio, ecc.). Con questo tipo di rigenerazione riparativa, la fusione dei frammenti ossei avviene più lentamente, attraverso la fase di formazione del tessuto cartilagineo (callo osteocondrale preliminare), che successivamente va incontro a ossificazione.

La rigenerazione patologica del tessuto osseo è associata a disturbi generali e locali del processo di recupero, disturbi circolatori a lungo termine, morte di frammenti ossei, infiammazione e suppurazione delle ferite. Una nuova formazione eccessiva e impropria di tessuto osseo porta alla deformazione ossea, alla comparsa di escrescenze ossee (osteofiti ed esostosi) e alla formazione predominante di tessuto fibroso e cartilagineo a causa dell'insufficiente differenziazione del tessuto osseo. In tali casi, con la mobilità dei frammenti ossei, il tessuto circostante assume l'aspetto dei legamenti e si forma una falsa articolazione.

Rigenerazione tessuto cartilagineo si verifica a causa dei condroblasti del pericondrio, che sintetizzano la sostanza principale della cartilagine - la condrina e si trasformano in cellule cartilaginee mature - i condrociti. Si osserva il ripristino completo della cartilagine con danni minori. Molto spesso si verifica un ripristino incompleto del tessuto cartilagineo, la sua sostituzione con una cicatrice del tessuto connettivo.

Rigenerazione il tessuto adiposo si verifica a causa delle cellule adipose cambiali - lipoblasti e dell'aumento del volume dei lipociti con l'accumulo di grasso, nonché a causa della proliferazione delle cellule del tessuto connettivo indifferenziato e della loro trasformazione man mano che i lipidi si accumulano nel citoplasma nel cosiddetto anello con sigillo cellule - lipociti. Le cellule adipose formano lobuli circondati da uno stroma di tessuto connettivo con vasi ed elementi nervosi.

Rigenerazione tessuto muscolare Succede sia fisiologicamente che dopo il digiuno, malattia dei muscoli bianchi, mioglobinuria, tossicosi, piaghe da decubito, malattie infettive associate allo sviluppo di processi atrofici, distrofici e necrotici.

Tessuto muscolare striato scheletrico ha elevate proprietà rigenerative mantenendo il sarcolemma. Gli elementi cellulari cambiali situati sotto il sarcolemma - i mioblasti - si moltiplicano e formano un simplasto multinucleare, in cui si sintetizzano le miofibrille e si differenziano le fibre muscolari striate. Quando l'integrità della fibra muscolare è danneggiata, i simplasti multinucleari appena formati sotto forma di abbozzi muscolari crescono l'uno verso l'altro e, in condizioni favorevoli (piccolo difetto, assenza di tessuto cicatriziale), ripristinano l'integrità della fibra muscolare.

Tessuto muscolare striato cardiaco si rigenera in base al tipo di ipertrofia rigenerativa. Nei miocardiociti intatti o alterati distroficamente, la struttura e la funzione vengono ripristinate a causa dell'iperplasia degli organelli e dell'ipertrofia delle fibre. Con necrosi diretta, infarto miocardico e difetti cardiaci, si può osservare un ripristino incompleto del tessuto muscolare con la formazione di una cicatrice del tessuto connettivo e con ipertrofia miocardica rigenerativa nelle restanti parti del cuore.

Rigenerazione del tessuto nervoso. Durante la vita, le cellule gangliari del cervello e del midollo spinale vengono intensamente rinnovate a livello molecolare e subcellulare, ma non si moltiplicano. Quando vengono distrutti, si verifica la rigenerazione compensatoria intracellulare (iperplasia degli organelli) delle cellule rimanenti. I processi adattativi-compensativi nel tessuto nervoso includono la scoperta di cellule nervose multinucleolari, binucleate e ipertrofiche in varie malattie accompagnate da processi degenerativi, pur mantenendo la struttura generale del tessuto nervoso. La forma cellulare di rigenerazione è caratteristica della neuroglia. Cellule gliali morte e piccoli difetti del cervello e del midollo spinale, i gangli autonomi vengono sostituiti moltiplicando le cellule della neuroglia e del tessuto connettivo con la formazione di noduli e cicatrici gliali. Le cellule nervose del sistema nervoso autonomo vengono ripristinate attraverso l'iperplasia degli organelli e non si può escludere la possibilità della loro riproduzione.

I nervi periferici si rigenerano completamente a condizione che venga mantenuta la connessione tra il segmento centrale della fibra nervosa e il neurone e che le estremità tagliate del nervo divergano leggermente.

Se la rigenerazione del nervo è compromessa (divergenza significativa delle parti del nervo tagliato, circolazione sanguigna e linfatica disturbata, presenza di essudato infiammatorio), si forma una cicatrice del tessuto connettivo con ramificazione disordinata dei cilindri assiali del segmento centrale della fibra nervosa. Nel moncone di un arto dopo l'amputazione, la crescita eccessiva di elementi nervosi e di tessuto connettivo può portare alla formazione del cosiddetto neuroma da amputazione.

Rigenerazione del tessuto epiteliale. L'epitelio tegumentario è uno dei tessuti con un elevato potenziale biologico di autoguarigione. La rigenerazione fisiologica dell'epitelio squamoso stratificato della pelle avviene costantemente a causa della proliferazione delle cellule dello strato malpighiano germinale (cambiale). Quando l'epidermide e lo stroma della pelle sono danneggiati, le cellule dello strato germinale ai bordi della ferita si moltiplicano, si insinuano sulla membrana restaurata e sullo stroma dell'organo e coprono il difetto (guarigione della ferita sotto la crosta e per prima intenzione) . Tuttavia, l'epitelio neoformato perde la capacità di differenziare completamente gli strati caratteristici dell'epidermide, copre il difetto con uno strato più sottile e non forma derivati cutanei: ghiandole sebacee e sudoripare, capelli (rigenerazione incompleta).

L'epitelio tegumentario delle mucose dell'apparato digerente, respiratorio e genito-urinario (stratificato squamoso non cheratinizzante, transitorio, prismatico a strato singolo e ciliato a più file) viene ripristinato dalla proliferazione di giovani cellule indifferenziate delle cripte e dei dotti escretori delle ghiandole. Man mano che crescono e maturano, diventano cellule specializzate delle mucose e delle loro ghiandole.

La rigenerazione incompleta dell'esofago, dello stomaco, dell'intestino, dei dotti ghiandolari e di altri organi tubulari e cavitari con la formazione di cicatrici del tessuto connettivo può causare restringimento (stenosi) e loro espansione, comparsa di sporgenze unilaterali (diverticoli), aderenze (sinechie), incompletezza o fusione completa (obliterazione) di organi (cavità del sacco cardiaco, cavità pleurica, peritoneale, articolare, borse sinoviali, ecc.).

La rigenerazione del fegato, dei reni, dei polmoni, del pancreas e di altre ghiandole endocrine avviene a livello molecolare, subcellulare e cellulare in base ai modelli inerenti alla rigenerazione fisiologica, con grande intensità. Con danno focale irreversibile (necrosi) negli organi parenchimali, così come con resezione parziale, la massa dell'organo può essere ripristinata in base al tipo di ipertrofia rigenerativa. Allo stesso tempo, nella parte conservata dell'organo, si osserva una moltiplicazione e un aumento del volume degli elementi cellulari e tissutali e si forma tessuto cicatriziale nel sito del difetto (recupero incompleto).

La rigenerazione patologica degli organi parenchimali si osserva con varie lesioni a lungo termine, spesso ripetute (disturbi della circolazione sanguigna e dell'innervazione, esposizione a sostanze tossiche tossiche, infezioni). È caratterizzato da rigenerazione atipica dei tessuti epiteliali e connettivi, ristrutturazione strutturale e deformazione dell'organo e sviluppo di cirrosi (cirrosi epatica, pancreas, nefrocirrosi, pneumocirrosi).

2. Ipertrofia e iperplasia

Definizione di ipertrofia e iperplasia

Ipertrofia(dal greco iper - molto, trofeo - cibo) e iperplasia(dal greco plasso - forma) sono chiamati processi compensatori-adattativi che sono causalmente determinati da un aumento dello stimolo funzionale, manifestato da un aumento del numero e delle dimensioni degli elementi strutturali e da un aumento della loro funzione. I cambiamenti strutturali e funzionali durante l'ipertrofia e l'iperplasia sono associati ad un aumento del tasso metabolico.

Ipertrofia- aumento del volume e della massa di un organo, tessuto, cellule; iperplasia- un aumento del numero di elementi strutturali di un organo, tessuti e cellule a seguito della loro riproduzione. Questi processi si basano su una maggiore nutrizione e una maggiore funzione di un organo normalmente sviluppato. Se il tessuto specializzato di un organo aumenta, si sviluppa vera ipertrofia o iperplasia. L'ingrandimento di un organo dovuto al tessuto connettivo, al tessuto adiposo o al volume della cavità è definito come falsa ipertrofia. L'ingrandimento congenito di un organo associato allo sviluppo di un difetto (gigantismo dell'organismo, organo o tessuto), come la crescita e lo sviluppo legati all'età, non è classificato come ipertrofia. Con l'ipertrofia cellulare, si verifica l'iperplasia degli organelli intracellulari (nucleoli, nuclei, mitocondri, ribosomi, reticolo citoplasmatico, complesso lamellare, lisosomi, ecc.) E con l'iperplasia di cellule, tessuti e organi si notano singoli elementi strutturali ipertrofici (ad esempio, cellule poliploidi e multinucleate). È stato stabilito che in alcuni organi e tessuti predomina l'ipertrofia con iperplasia intracellulare (miocardio, muscoli scheletrici, tessuto nervoso), in altri - iperplasia cellulare (midollo osseo, linfonodi e milza, tessuto connettivo, epitelio tegumentario della pelle e mucose ) o una combinazione di ipertrofia con iperplasia (fegato, reni, polmoni, ecc.).

Classificazione, cause e morfogenesi dell'ipertrofia e dell'iperplasia

Classificazione, cause e morfogenesi. In base all'origine e al meccanismo di sviluppo, si distinguono l'ipertrofia fisiologica e patologica (iperplasia). Ipertrofia fisiologica si verifica a seguito di un aumento della funzione degli organi sotto l'influenza di cause naturali in condizioni fisiologiche. Il volume e la massa degli organi aumentano in un corpo sano con l'aumento del lavoro. Ad esempio, ipertrofia del cuore e dei muscoli scheletrici durante lavori fisici faticosi (cavalli, asini, buoi) e negli animali sportivi; ipertrofia della ghiandola mammaria (fino a 70 kg o più) di vacche da latte altamente produttive a seguito della mungitura; anche altri organi si ingrossano. L'ipertrofia fisiologica dell'utero e delle ghiandole mammarie si osserva durante la gravidanza e l'allattamento. L'iperplasia fisiologica del tessuto linfoide si verifica a seguito della stimolazione antigenica del corpo da parte della normale microflora.

Per ipertrofia fisiologica caratterizzato da una maggiore attività dei meccanismi geneticamente determinati di regolazione neuroormonale, una maggiore intensità della respirazione, della nutrizione e del metabolismo, cambiamenti morfofunzionali negli organi e nei tessuti interessati.

Ipertrofia patologica si verifica a seguito dell'aumento del lavoro di un organo o tessuto sotto l'influenza di carichi eccessivi in condizioni patologiche. Lo sviluppo dell'ipertrofia patologica è caratterizzato dalla formazione di un nuovo livello di regolazione neuro-ormonale e processi metabolici nel corpo malato. A seconda delle cause e del meccanismo di sviluppo, si distinguono l'ipertrofia lavorativa (compensativa), vicaria (sostitutiva), ormonale, libera e ipertrofica.

L'ipertrofia lavorativa (compensativa) si sviluppa a seguito dell'aumento del lavoro dell'organo durante malattie e infortuni. I difetti che si presentano nei tessuti creano un aumento del carico funzionale per le strutture sopravvissute dell'organo, che determina l'insorgenza e lo sviluppo di ipertrofia e iperplasia. Come fenomeno compensatorio, si osserva ipertrofia del muscolo cardiaco con difetti congeniti e acquisiti (ad esempio, ipertrofia della metà sinistra del cuore con insufficienza o stenosi della valvola bicuspide, valvole semilunari dell'aorta), ipertrofia del cuore destro con difficoltà nella circolazione polmonare (con insufficienza o stenosi della valvola tricuspide, valvole semilunari dell'arteria polmonare, con polmonite cronica, enfisema e altre pneumopatie); ipertrofia del fegato e dei reni con aumento dell'alimentazione proteica; ipertrofia della vescica con prostatite e restringimento dell'uretra; processi ipertrofici nel tratto gastrointestinale, ecc.

L'ipertrofia vicaria (sostitutiva) si sviluppa nella parte rimanente dell'organo con danno irreversibile a qualsiasi parte di esso o in uno degli organi accoppiati (reni, polmoni, ghiandole surrenali, ecc.) Con atrofia unilaterale e cirrosi atrofica, così come dopo asportazione chirurgica. L'ipertrofia vicaria è una delle forme di ipertrofia lavorativa o rigenerativa, nello sviluppo della quale un aumento del carico funzionale sull'organo rimanente, fattori metabolici, riflessi e ormonali svolgono un ruolo importante.

L'ipertrofia e l'iperplasia ormonale si verificano quando la funzione degli organi endocrini viene interrotta, ad esempio, con disfunzione ovarica, può svilupparsi iperplasia endometriale cistica ghiandolare; Durante la castrazione compaiono ipertrofie del tessuto adiposo e segni di obesità. L'adenoma ipofisario è accompagnato da un aumento del volume degli arti e delle parti sporgenti dello scheletro, in particolare della parte facciale del cranio, acromegalia (dal greco akros - estremo, sporgente, megalos - grande). In termini patologici, l'ipertrofia e l'iperplasia ormonale sono di natura correlativa (ipertrofia e iperplasia correlativa), agendo come reazioni compensatorie a cambiamenti significativi nell'omeostasi ormonale, nel cui allineamento giocano un ruolo importante i fattori neuroumorali (ipertrofia neuroumorale).

L'ipertrofia del vuoto (dal latino vuoto - vuoto) è caratterizzata dalla crescita di tessuto connettivo, grasso o altro durante l'atrofia di un organo.

La crescita ipertrofica con aumento dei tessuti e degli organi si verifica a causa di influenze fisiche o chimiche croniche, disturbi della circolazione sanguigna e linfatica e infiammazioni. Il ristagno a lungo termine della linfa nelle estremità provoca un'eccessiva crescita patologica del tessuto connettivo, l'aspetto di un arto elefantino. Con la cirrosi ipertrofica del fegato si osserva la proliferazione simultanea del tessuto connettivo trofico di supporto e dell'epitelio ghiandolare specializzato dell'organo, ecc.

Cambiamenti macroscopici organi e tessuti con ipertrofia e iperplasia si manifestano con un aumento delle loro dimensioni. Aumentano il volume e la massa dell'organo, che vengono determinati mediante misurazioni appropriate. Allo stesso tempo, gli organi ipertrofizzati sono densi, hanno un colore intenso (purosangue) e nella maggior parte dei casi mantengono la loro forma, configurazione e contorno.

Ipertrofia e iperplasia fisiologica caratterizzato da un aumento uniforme e proporzionato del volume di un organo o del numero di elementi tissutali e cellulari, sviluppo proporzionale di tutte le sue parti secondo l'azione di uno stimolo funzionale generale, fattori metabolici e neuroumorali.

Ipertrofia e iperplasia patologica sono caratterizzati da una certa irregolarità del processo a seconda della posizione, della natura e del grado di danno a un particolare organo nel suo insieme o in parte di esso (ad esempio, ipertrofia patologica del cuore, a seconda della posizione del cuore congenito o acquisito difetto). Con l'ipertrofia cardiaca, le pareti dei ventricoli, dei muscoli trabecolari e papillari si ispessiscono.

Nel cuore e in altri organi cavitari (vasi, stomaco, intestino, cistifellea e vescica, utero), con vera ipertrofia, in alcuni casi si nota un ispessimento delle pareti degli organi con restringimento delle loro cavità, in altri - ispessimento simultaneo di le pareti degli organi e un aumento tonogenico delle loro cavità. con falsa ipertrofia, l'organo aumenta di volume a causa della crescita iperplastica del tessuto connettivo o adiposo. Il tessuto specializzato parenchimale è in uno stato di atrofia. In questo caso, l'organo acquisisce una consistenza più densa, un colore grigio-marrone (più chiaro), la sua forma, struttura e il rapporto delle singole parti cambiano.

L'ipertrofia non si sviluppa con espansione (dilatazione) degli organi cavitari con aumento di volume associato a qualsiasi patologia (dilatazione del cuore, dello stomaco, timpano ruminale nei ruminanti, flatulenza intestinale), ma con essi, al contrario, assottigliamento delle pareti e si nota un aumento di volume dovuto alla dilatazione delle cavità corrispondenti.

Cambiamenti microscopici nelle cellule di un organo ipertrofico o iperplastico sono caratterizzati da un aumento della quantità di DNA e RNA, di specifiche proteine enzimatiche e strutturali e di altri composti biologicamente attivi nelle cellule preesistenti (ipertrofia) o nella riproduzione (iperplasia) con formazione di nuove cellule (mitosi, amitosi). Con l'ipertrofia si nota anche la formazione di cellule giganti multinucleolari, bi-, tri- e multinucleate, un aumento del numero e del volume dei mitocondri, del reticolo endoplasmatico, del complesso lamellare, dei lisosomi, del citoscheletro e dell'apparato di membrana delle cellule. In questo caso, la nuova formazione di elementi strutturali nella vera ipertrofia e iperplasia avviene in modo sincrono nel tessuto specializzato (nella muscolatura striata e liscia, nell'epitelio, ecc.) e nello stroma del tessuto connettivo, nei vasi sanguigni e nell'apparato nervoso intramurale. I cambiamenti ipertrofici e iperplastici vengono stabiliti misurando e confrontando le dimensioni degli elementi tissutali, cellulari e subcellulari, contando il loro numero per unità di area, determinando la densità ottica (estinzione) dei composti chimici, l'intensità della sintesi e il decadimento degli elementi strutturali utilizzando la moderna citochimica , citofotometrici, radioautografici (isotopi marcati)) e metodi microscopici elettronici.

Il significato e l'esito dell'ipertrofia e dell'iperplasia sono determinati dal livello e dal grado di nuova fornitura morfologica di un aumento dello stimolo funzionale, dalle prestazioni dell'organo ipertrofico e iperplastico, dalla completezza e dalla durata del compenso per le funzioni compromesse di organi e tessuti. Con l'ipertrofia fisiologica, organi e tessuti, dopo la cessazione dei carichi aumentati, possono essere trasformati in un normale stato morfofunzionale, cioè questo processo è reversibile. Ciò accade dopo l'ipertrofia fisiologica del cuore e dei muscoli scheletrici dei cavalli da lavoro, dei cani sportivi, nonché dell'utero e della ghiandola mammaria delle femmine dopo l'interruzione della gravidanza e dell'allattamento.

Con l'ipertrofia patologica, la completa compensazione morfologica della funzione compromessa di organi e tessuti può garantire un migliore funzionamento dell'organo per un lungo periodo, a volte molti anni. La durata della fase di compensazione e la possibilità di tornare alla normalità dipendono dallo stato dell'organo ipertrofico o iperplastico, dalla circolazione sanguigna e linfatica al suo interno, dalla nutrizione e dal metabolismo, dal livello di regolazione nervosa e ormonale, dal grado di eliminazione della causa che ha causato l'ipertrofia (iperplasia) dell'organo. Se la causa che ha causato l'ipertrofia è attiva, la regolazione neuroormonale dell'organo ipertrofico si indebolisce e si esaurisce, aumentano i cambiamenti distrofici, atrofici e sclerotici e si verifica uno scompenso. Ad esempio, un difetto cardiaco diventa scompensato a causa dell'espansione trasversale, passiva o miogenica della cavità cardiaca e della sua insufficienza morfofunzionale.

Crescite ipertrofiche patologiche negli organi e nei tessuti, causate da effetti irritanti prolungati di fattori patogeni su di essi, indeboliscono e interrompono ulteriormente il funzionamento degli organi danneggiati.

Il ripristino della struttura e della funzione può essere effettuato utilizzando processi iperplastici cellulari o intracellulari. Su questa base si distinguono le forme di rigenerazione cellulare e intracellulare. La forma di rigenerazione cellulare è caratterizzata dalla proliferazione delle cellule per via mitotica e amitotica, mentre la forma intracellulare è caratterizzata da un aumento del numero (iperplasia) e delle dimensioni (ipertrofia) delle ultrastrutture (nucleo, nucleoli, mitocondri, ribosomi, lamelle complessi, ecc.) e i loro componenti.

La forma intracellulare di rigenerazione è universale , poiché è caratteristico di tutti gli organi e tessuti. Tuttavia, la specializzazione strutturale e funzionale di organi e tessuti nella filo- e ontogenesi “scelse” per alcuni la forma prevalentemente cellulare, per altri – prevalentemente o esclusivamente intracellulare, per altri – entrambe le forme di rigenerazione allo stesso modo. La predominanza dell'una o dell'altra forma di rigenerazione in determinati organi e tessuti è determinata dal loro scopo funzionale, dalla specializzazione strutturale e funzionale. La necessità di preservare l'integrità del tegumento del corpo spiega, ad esempio, la predominanza della forma cellulare di rigenerazione dell'epitelio della pelle e delle mucose (vedi diagramma).

La morfogenesi del processo rigenerativo consiste di due fasi: proliferazione e differenziazione. Durante la fase di proliferazione si moltiplicano le cellule giovani e indifferenziate. Queste cellule sono dette cambiali (dal lat. cambio– scambio, cambiamento), cellule staminali e cellule progenitrici.

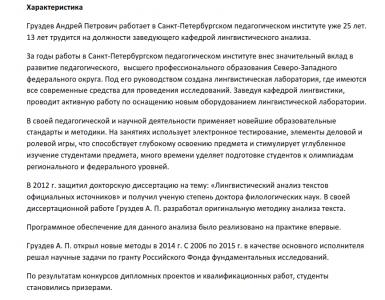

|  |

||||

Ogni tessuto è caratterizzato dalle proprie cellule cambiali, che differiscono nel grado di attività proliferativa e specializzazione, tuttavia, una cellula staminale può essere l'antenato di diversi tipi di cellule (ad esempio, una cellula staminale del sistema ematopoietico, tessuto linfoide, alcuni rappresentanti cellulari del tessuto connettivo).

Durante la fase di differenziazione, le cellule giovani maturano e avviene la loro specializzazione strutturale e funzionale.

Lo sviluppo del processo rigenerativo dipende in gran parte da una serie di condizioni o fattori generali e locali. Quelli generali comprendono l'età, la costituzione, lo stato nutrizionale, lo stato metabolico ed emopoietico, mentre quelli locali comprendono lo stato di innervazione, la circolazione sanguigna e linfatica del tessuto, l'attività proliferativa delle sue cellule e la natura del processo patologico.

TIPI DI RIGENERAZIONE

Esistono tre tipi principali di rigenerazione:

Fisiologico;

riparativo;

Patologico.

La rigenerazione fisiologica è il ripristino di tutti gli elementi che sono morti nel processo della vita al di fuori della patologia. La rigenerazione fisiologica avviene durante tutta la vita ed è caratterizzata dal costante rinnovamento delle cellule, delle strutture fibrose e della sostanza base del tessuto connettivo.

La rigenerazione riparativa è il ripristino di strutture danneggiate o perse a causa di patologie. Il ripristino completo si chiama restituzione. Si sviluppa prevalentemente nei tessuti dove predomina la rigenerazione cellulare. Pertanto, nel tessuto connettivo, nelle ossa, nella pelle e nelle mucose, anche i difetti d'organo relativamente grandi possono essere sostituiti dalla divisione cellulare con tessuto identico a quello morto. Spesso la rigenerazione termina con una cicatrizzazione: sostituzione del tessuto perduto con tessuto di granulazione e quindi con tessuto fibroso con la formazione di una cicatrice. Recupero incompleto con sostituzione delle strutture morte con cicatrici del tessuto connettivo - la sostituzione è tipica degli organi e dei tessuti in cui predomina la forma di rigenerazione intracellulare o è combinata con la rigenerazione cellulare.

La rigenerazione fisiologica e riparativa è un fenomeno universale, caratteristico non solo dei tessuti e delle cellule, ma anche dei livelli intracellulari e molecolari (rigenerazione della struttura danneggiata del DNA).

Rigenerazione patologica (disregenerazione). Riflette i processi di ristrutturazione dei tessuti e si manifesta nel fatto che si forma un tessuto che non corrisponde completamente a quello perduto, e allo stesso tempo la funzione del tessuto rigenerante non viene ripristinata o è distorta. Si parla di rigenerazione patologica nei casi in cui, per un motivo o per l'altro, si verifica un disturbo nel cambiamento delle fasi di proliferazione e differenziazione. La rigenerazione patologica è rappresentata da quattro tipi:

Iporigenerazione;

Iperrigenerazione;

Metaplasia;

Displasia.

Iporigenerazione – rigenerazione insufficiente, lenta o interrotta (con ulcere trofiche, piaghe da decubito).

L'iperrigenerazione si manifesta nel fatto che il tessuto si rigenera eccessivamente e allo stesso tempo ne risente la funzione dell'organo (formazione di una cicatrice cheloide, eccessiva rigenerazione dei nervi periferici e eccessiva formazione di callo durante la guarigione della frattura).

Metaplasia (dal greco. metaplasso- trasformare) - la transizione di un tipo di tessuto in un altro, tipo istogeneticamente correlato. La metaplasia è più comune nell'epitelio e nel tessuto connettivo. La metaplasia epiteliale può manifestarsi come una transizione dall'epitelio prismatico all'epitelio squamoso cheratinizzante (epidermizzazione o metaplasia epiteliale squamosa). Si osserva nelle vie respiratorie con infiammazione cronica, con carenza di vitamina A, nel pancreas, nella prostata e in altre ghiandole. La transizione dell'epitelio squamoso multistrato non cheratinizzante all'epitelio cilindrico è chiamata prozoplasia. È possibile la metaplasia dell'epitelio gastrico nell'epitelio intestinale (metaplasia intestinale o enterolizzazione della mucosa gastrica), così come la metaplasia dell'epitelio intestinale nell'epitelio gastrico (metaplasia gastrica della mucosa intestinale).

La metaplasia del tessuto connettivo con formazione di cartilagine e ossa si verifica nelle cicatrici, nella parete dell'aorta (con aterosclerosi), nello stroma dei muscoli, nella capsula dei focolai guariti della tubercolosi primaria, nello stroma dei tumori.

La metaplasia epiteliale può essere lo sfondo per lo sviluppo di un tumore canceroso.

Displasia (dal greco. dis– violazione + posto– forma) – rigenerazione patologica con lo sviluppo di atipia cellulare e una violazione dell’istoarchitettura. L'atipia cellulare è rappresentata da diverse dimensioni e forme delle cellule, un aumento delle dimensioni dei nuclei e della loro ipercromia, un aumento del numero di figure mitotiche e la comparsa di mitosi atipiche. I disturbi istoarchitettonici nella displasia si manifestano con la perdita di polarità dell'epitelio e talvolta con quelle delle sue caratteristiche che sono caratteristiche di un dato tessuto o organo.

In base al grado di proliferazione e alla gravità dell'atipia cellulare e tissutale, si distinguono tre stadi (gradi) di displasia: I – lieve; II – moderato; III – pesante.

La displasia si verifica principalmente durante i processi infiammatori e rigenerativi, riflettendo una violazione della proliferazione e differenziazione cellulare. Le sue fasi iniziali (I-II) sono difficili da distinguere dalla rigenerazione riparativa; sono molto spesso reversibili. I cambiamenti nella displasia grave (stadio III) hanno molte meno probabilità di regredire e sono considerati precancerosi - precancerosi. Poiché la displasia di grado III è quasi impossibile da distinguere dal carcinoma sul posto(“cancro in situ”), la displasia è stata recentemente chiamata neoplasia intraepiteliale.

ATROFIA

__________________________________________________________________

Atrofia (a - eccezione, greco. trofeo– nutrizione) – diminuzione intravitale del volume di cellule, tessuti, organi con diminuzione della loro funzione.

Non tutte le riduzioni degli organi sono legate all’atrofia. A causa di disturbi durante l'ontogenesi, l'organo può essere completamente assente - agenesia, mantenere l'aspetto di un rudimento precoce - aplasia o non raggiungere il pieno sviluppo - ipoplasia. Se c'è una diminuzione di tutti gli organi e un generale sottosviluppo di tutti i sistemi corporei, si parla di nanismo.

L'atrofia si divide in fisiologica e patologica.