Il cui sfondo è la peritonite perforata. Peritonite perforata. Trattamento della peritonite acuta

La peritonite perforata è una delle malattie addominali più comuni che richiedono un intervento chirurgico d'urgenza. La diagnosi di peritonite perforata deve essere stabilita in modo tempestivo, poiché ogni ora che separa il momento della perforazione dall'intervento chirurgico peggiora notevolmente la prognosi, e quindi attendere lo sviluppo dell'intero quadro della peritonite significa condannare il paziente a morte certa. La causa più comune di peritonite perforata, come è noto, è la perforazione delle ulcere gastriche e duodenali, la perforazione delle ulcere intestinali tubercolari e soprattutto tifoidi, nonché la perforazione dell'appendice e della cistifellea. Se nei casi tipici la peritonite perforata non presenta particolari difficoltà per la diagnosi, in un certo numero di pazienti il quadro della malattia può essere estremamente confuso. Come è noto, il decorso della peritonite acuta diffusa può essere diviso in due periodi: un periodo riflesso, quando prevalgono i fenomeni locali, e un periodo di intossicazione, quando i fenomeni locali si attenuano leggermente e compaiono segni di intossicazione grave generale e sintomi di collasso.

La diagnosi sarà tempestiva solo se viene stabilita nel primo periodo riflesso, poiché l'individuazione della peritonite nel secondo periodo della malattia è estremamente svantaggiosa per il paziente e peggiora significativamente la prognosi. Purtroppo va notato che il primo periodo della malattia non sempre si esprime con sufficiente chiarezza. Ciò dipende principalmente dalla capacità reattiva del paziente. Nei pazienti indeboliti si osservano segni del periodo riflesso molto deboli e cancellati; ma qui anche la topografia della perforazione può giocare un certo ruolo, poiché nella cavità addominale ci sono aree meno sensibili, come le sezioni posterolaterali, il bacino, dove gli effetti meccanici, chimici e infettivi sono percepiti molto più deboli. Pertanto, con un peggioramento generale delle condizioni di un paziente indebolito, dove è possibile aspettarsi lo sviluppo di peritonite diffusa, come, ad esempio, con febbre tifoide, cancro allo stomaco, tubercolosi intestinale, nel periodo postoperatorio, ecc., l'esame della cavità addominale deve essere effettuato con la massima cura e i fenomeni minimi da parte sua dovrebbero essere presi in considerazione come segno di possibile peritonite.

Il riconoscimento precoce della peritonite perforata diffusa si basa principalmente sui seguenti motivi: dolore addominale acuto improvviso, sintomo di Shchetkin-Blumberg, sviluppo di pneumoperitoneo con scomparsa dell'ottusità epatica, cambiamento del polso verso la tachicardia, aumento della leucocitosi con marcata neutrofilia e spostamento verso la peritonite perforata diffusa a sinistra, a volte vomito e singhiozzo, nonché una condizione generale grave, sebbene lo shock, di regola, non venga osservato. Nel passaggio al successivo periodo di oppressione, questo si accompagna ad aumento della temperatura, aumento del collasso cardiovascolare, volto ippocratico, flatulenza, fenomeno dell'ileo paralitico con cessazione del passaggio dei gas e delle feci, rilassamento della stampa addominale , una diminuzione del dolore e talvolta dell'euforia. Non tutti i sintomi elencati sono sempre espressi con la stessa chiarezza, e quindi dovremmo soffermarci più in dettaglio sui singoli sintomi più importanti.

Il dolore addominale improvviso e acuto è il segno più importante di perforazione; raggiunge particolare forza ed è paragonato ad un “colpo di pugnale allo stomaco” quando si perfora un'ulcera allo stomaco in soggetti non debilitati. L'intensità del dolore durante la perforazione, tuttavia, può presentare una varietà di sfumature: dai dolori acuti che possono causare shock e arresto cardiaco riflesso, a quelli più insignificanti, in cui il paziente conserva persino la capacità di lavorare. Ma ciò accade estremamente raramente e, di regola, il paziente è costretto a sdraiarsi. A questo proposito è molto interessante l’osservazione di Matthes: il paziente ebbe una rottura traumatica del duodeno senza dolore acuto, che si concluse fatalmente dopo che il contenuto dello stomaco versato nella borsa omentale provocò prima un ascesso locale e poi una peritonite diffusa. Il dolore da ulcera perforata è solitamente localizzato nella regione epigastrica, solitamente a destra, talvolta nell'ipocondrio destro e molto meno spesso a sinistra. Spesso, come ha sottolineato Yu Yu Dzhanelidze (1954), il dolore si irradia al cingolo scapolare, il che, a suo avviso, è molto caratteristico della perforazione di un'ulcera.

Va tenuto presente che le perforazioni coperte possono causare dolore intenso a breve termine, quindi regrediscono e il paziente può sentirsi abbastanza soddisfatto per un periodo piuttosto lungo e rimanere in piedi.

Esempio: il paziente V., 44 anni, alla sera avverte dolori acuti alla regione epigastrica, alla parte inferiore del torace e al fianco sinistro, che gli impediscono di dormire. Al mattino il dolore si attenuò e andò a lavorare, e da lì per lavoro andò in un altro istituto, dove ebbe di nuovo dolori alla parte inferiore del torace, alla regione epigastrica e al lato sinistro. Il medico chiamò sospettando che avesse l'angina e lo mandò urgentemente in ospedale. All'esame, il paziente lamentava un forte dolore al petto e alla regione epigastrica, che interferiva con la respirazione, la lingua era umida, leggermente pelosa, i confini del cuore erano normali, i toni erano ovattati, il polso era 76 al minuto, buono riempimento, la pressione sanguigna era 120/80. L'elettrocardiogramma non ha mostrato deviazioni significative dalla norma. L'addome era fortemente teso e partecipava debolmente all'atto della respirazione. Il sintomo Shchetkin-Blumberg era negativo. La dolorabilità addominale anche alla palpazione profonda era insignificante, i confini dell'ottusità epatica erano alquanto ridotti. Ci sono 13.100 leucociti per 1 mm3, di cui 8% sono bande nucleari, 72% neutrofili, 2% eosinofili, 13% linfociti e 5% monociti, temperatura 36,8°.

Hanno suggerito la possibilità di una perforazione coperta dell'ulcera e hanno suggerito di eseguire una fluoroscopia della cavità addominale per rilevare il pneumoperitoneo, ma a causa della data tardiva ciò non è stato possibile farlo. Un chirurgo molto qualificato ha rifiutato categoricamente la perforazione dell'ulcera. Il paziente è stato lasciato nel reparto terapeutico, gli sono stati somministrati antidolorifici per la notte e ha dormito con ansia fino al mattino. Al mattino ha sviluppato frequenti impulsi dolorosi di urinare, le condizioni del paziente sono peggiorate in modo significativo, la temperatura è salita a 37,1°, leucocitosi - fino a 18.300, polso - fino a 100 al minuto. La lingua era ricoperta, ma umida, lo stomaco era molto gonfio e non partecipava all'atto della respirazione. L'ottusità epatica non è stata determinata, anche la peristalsi (durante l'auscultazione) non è stata avvertita. Inoltre, si avvertiva dolore al basso ventre durante il dondolio, che si irradiava alla scapola sinistra. Con una diagnosi di ostruzione intestinale e peritonite, il paziente è stato inviato d'urgenza per un intervento chirurgico, dove sono state scoperte la perforazione di un'ulcera gastrica e una peritonite diffusa. Il paziente ha avuto difficoltà durante l'intervento e nel periodo postoperatorio ed è stato dimesso 3 mesi dopo l'intervento.

Con la perforazione intestinale, il dolore è localizzato a seconda della topografia dell'area perforata, più spesso nella metà destra dell'addome, ma talvolta nell'ombelico o nella pelvi, causando minzione dolorosa e frequenti impulsi dolorosi. Il dolore addominale non sempre appare all'improvviso; la perforazione è preceduta da un periodo più o meno lungo di esacerbazione del dolore ulcerativo. D'altro canto, però, la perforazione dell'ulcera può verificarsi in uno stato di benessere relativamente completo. Quando si riconosce la peritonite perforata, i dati anamnestici sono di grande importanza. Se si sospetta una perforazione, è particolarmente importante tenere in considerazione le malattie che possono causare la perforazione, come le ulcere gastriche, la tubercolosi intestinale, nonché il periodo postoperatorio, ecc. Nella maggior parte dei pazienti è possibile notare una storia più o meno lunga di ulcere. Tuttavia, le perforazioni possono essere il primo sintomo di un'ulcera allo stomaco, come un fulmine a ciel sereno; Conosciamo un caso di grave perforazione di un'ulcera allo stomaco in un medico che non si era mai lamentato del suo stomaco e anzi lo considerava particolarmente sano.

Il secondo sintomo estremamente importante della perforazione è la tensione delle pareti addominali, il cosiddetto “addome a forma di disco”. Il grado di tensione addominale nei diversi pazienti è, ovviamente, espresso in modo diverso e dipende principalmente dalle condizioni dei muscoli addominali stessi. In casi tipici, puoi sentire e persino vedere con l'occhio i recessi della pelle nel sito dei ponticelli tendinei dei muscoli retti dell'addome. Per rilevare la tensione addominale non è assolutamente necessario forzare la palpazione, soprattutto con le dita piegate. Devi palpare con un movimento delicato e carezzevole con il palmo teso. Questo deve essere fatto con molta attenzione, indugiando più a lungo in alcune delle zone più tese, aspettando il momento dell'inspirazione, quando lo stomaco, attivamente teso dal paziente durante le urla, lo sforzo o l'eccessiva sensibilità, si rilassa. È inaccettabile che il medico si rifiuti di esaminare l'addome per paura di provocare dolore. Va ricordato con fermezza che con un'abile palpazione è sempre possibile, anche in caso di dolori addominali più gravi, ottenere dati molto preziosi per la diagnosi. La palpazione rivela un segno estremamente importante di peritonite generale o locale: il sintomo di Shchetkin-Blumberg, che consiste nella comparsa di dolore quando la mano viene improvvisamente rimossa dopo una pressione graduale sull'addome.

È anche necessario esaminare i riflessi addominali che scompaiono con un'improvvisa tensione della stampa addominale. La tensione dei muscoli addominali, inoltre, provoca cambiamenti nell'atto respiratorio e la respirazione assume il tipo toracico superiore - "lo stomaco non partecipa alla respirazione". Questo fenomeno è facilmente rilevabile esaminando l'addome durante la respirazione forzata. Un segno meno apprezzabile della peritonite è la progressiva scomparsa dell'ottusità epatica (da sinistra a destra), a seconda della formazione di pneumoperitoneo o di distensione del colon. Sebbene lo sviluppo di pneumoperitoneo sia, secondo molti, uno dei segni precoci ed estremamente importanti della peritonite perforata, la sua individuazione mediante percussione dell'ottusità epatica è molto inaffidabile, soprattutto perché la sua scomparsa dipende spesso dalla distensione paralitica del colon, cioè dalla distensione epatica. è un sintomo tardivo della peritonite. Per individuare gli stadi iniziali del pneumoperitoneo, è molto più affidabile eseguire una radiografia, che, se possibile, dovrebbe essere eseguita in tutti i casi dubbi, poiché la presenza di pneumoperitoneo è decisiva per la diagnosi di perforazione dell'ulcera.

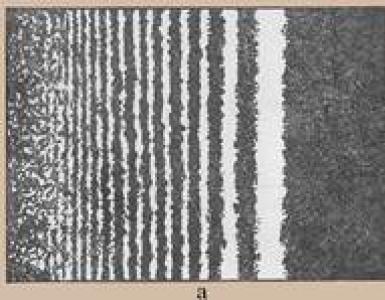

Per rilevare il pneumoperitoneo, viene utilizzata principalmente la radiografia dell'addome superiore. Si consiglia di scattare la foto in posizione verticale. Quando il gas si accumula nella cavità addominale tra l'ombra del fegato e l'ombra lineare del framma, al posto del gas accumulato appare una striscia di compensazione a forma di mezzaluna. La presenza di pneumoperitoneo può essere accertata con il paziente in posizione orizzontale, supino o su un fianco; quindi si scatta una fotografia di profilo della parte superiore dell'addome e si rileva una fascia di schiarimento tra l'ombra del fegato e l'ombra delle costole e del diaframma. Con l'ulteriore sviluppo della peritonite diffusa, nella cavità addominale appare liquido libero; a volte appare molto presto - "essudato precoce"; Pertanto è sempre necessario percuotere le parti laterali oblique dell'addome o esaminare l'addome utilizzando il metodo di rilevamento del tremore idatideo, cioè percussione sulle dita aperte quando una delle dita percepisce una sensazione di oscillazione. Per rilevare precocemente l'essudato, è necessario utilizzare una percussione silenziosa, poiché con una percussione forte l'ottusità dell'essudato può essere mascherata dalla timpanite intestinale.

Tuttavia, la presenza di essudato nella cavità addominale nella maggior parte dei casi è un sintomo relativamente tardivo, in cui l'intervento chirurgico dà scarsi risultati. Per la diagnosi di peritonite perforata, la comparsa di leucocitosi con uno spostamento della formula dei leucociti a sinistra e la comparsa di mielociti nei casi gravi è di grande importanza. La diagnosi di peritonite acuta è spesso complicata dal fatto che durante essa c'è spesso un periodo di apparente remissione o calma, quando i fenomeni riflessi si attenuano e i sintomi di intossicazione non hanno ancora raggiunto un grado pronunciato e non causano allarme. Quando si esamina un paziente durante questo periodo, si possono ottenere dati rassicuranti. Esempio: un paziente è stato portato nel reparto chirurgico con la diagnosi del medico di “peritonite generale” e non è stato operato tempestivamente a causa del fatto che fenomeni locali poco chiari sono stati valutati come peritonismo nella polmonite lobare in base alla presenza di rantoli umidi nel lobo inferiore del polmone destro.

Come accennato in precedenza, negli stadi successivi, la peritonite è accompagnata da secchezza della lingua, aumento della frequenza cardiaca, ileo paralitico con flatulenza, cessazione del passaggio di gas e feci, vomito, eruttazione e singhiozzo. Tutti questi fenomeni sono indubbiamente importanti nella diagnosi della peritonite diffusa, ma la loro assenza non può servire come prova per escludere la peritonite. Per quanto riguarda il polso, va ricordato che al primo momento della perforazione si può osservare bradicardia e talvolta extrasistole come manifestazione di irritazione del nervo vago; successivamente, però, si manifestano tachicardia e una diminuzione più o meno rapida del riempimento del polso. Sono sintomi estremamente importanti l'ileo paralitico con cessazione del passaggio delle feci e dei gas, nonché la scomparsa dei suoni peristaltici durante l'auscultazione dell'addome; purtroppo questi sono sintomi tardivi della peritonite, così come la flatulenza, che è una conseguenza della paresi intestinale; tuttavia, l'ileo paralitico non è sempre espresso chiaramente. Ad esempio, un paziente con peritonite diffusa dovuta allo svuotamento di un ascesso epatico nella cavità addominale aveva feci molli fino all'ultimo giorno di malattia e 5 ore prima della morte era possibile rilevare distinti rumori peristaltici durante l'auscultazione dell'addome.

Anche la lingua secca è un segno molto prezioso di peritonite. Deve essere determinato non solo esaminando la lingua, ma anche palpando con un dito. Come aiuto per stabilire la diagnosi, possiamo raccomandare di determinare la presenza di indicano nelle urine, indicando un aumento della putrefazione nell'intestino. La comparsa di indicano nelle urine durante la peritonite è osservata abbastanza costantemente, ma la sua assenza non esclude questa malattia. È quindi necessario ricordare ancora una volta che la diagnosi deve basarsi sulla totalità dei fenomeni e che ogni sintomo, preso separatamente, non può fungere né da segno incondizionatamente positivo né incondizionatamente negativo. Secondo Yu Yu Dzhanelidze, gli errori più comuni (25,5%) si verificano quando si differenzia la perforazione di un'ulcera e l'appendicite acuta. Nel frattempo, come sottolinea Yu Yu Dzhanelidze, all'inizio della malattia i sintomi della perforazione dell'ulcera e dell'appendicite acuta non sono molto simili ed è del tutto possibile differenziare queste due malattie. La perforazione di un'ulcera provoca immediatamente una violenta reazione dell'intero peritoneo, mentre nell'appendicite acuta prevalgono le irritazioni locali del peritoneo.

Quando l'ulcera si perfora, l'irritazione dell'intero peritoneo regredisce gradualmente e l'essudato, seguendo i canali anatomici, si accumula principalmente nella regione iliaca destra e nella pelvi; dove si rilevano fenomeni dolorosi. Al contrario, nell'appendicite acuta, il danno al peritoneo tende a diffondersi sempre più, catturando sempre più nuove aree del peritoneo e degli organi vicini. I fenomeni generali dell'appendicite acuta si sviluppano gradualmente, dando inizialmente sintomi poco chiari sotto forma di malessere e lievi disturbi dispeptici, mentre la perforazione appare improvvisa, violenta e dà immediatamente un quadro serio. Pertanto, per la diagnosi differenziale della perforazione dell'ulcera e dell'appendicite acuta, è estremamente importante valutare correttamente i sintomi iniziali della malattia. Se il medico non rileva i fenomeni iniziali e non raccoglie l'anamnesi in modo sufficientemente chiaro, può facilmente cadere in errore. Non meno difficoltà si incontrano nella differenziazione dal peritonismo, caratteristico di alcune malattie infettive e soprattutto della polmonite lobare, nonché dalle coliche epatiche, renali e intestinali.

Talvolta la peritonite acuta deve essere differenziata dalla pancreatite acuta e dall'ematoma della parete addominale anteriore. La pancreatite acuta è una malattia relativamente rara, che rappresenta lo 0,82% di tutti i casi di addome acuto. Nel suo sviluppo, l'infezione gioca un ruolo significativo, così come i disturbi vascolari: emorragia, stasi, trombosi e alterazioni allergiche nella parete vascolare. La pancreatite acuta si verifica spesso a causa dell'eccesso di cibo nelle persone che soffrono di aterosclerosi e malattie croniche del fegato e delle vie biliari. Il sintomo principale della pancreatite acuta è un forte dolore che può causare shock e persino la morte. Il dolore è localizzato nella regione epigastrica e si irradia alla schiena, alle spalle, all'ipocondrio, alla parte bassa della schiena e talvolta ai fianchi. Oltre al dolore, si osserva vomito persistente, frequente, a volte incontrollabile. I pazienti con pancreatite acuta si precipitano a letto, gemono e persino urlano di dolore. Il viso del paziente è grigio-pallido e coperto di sudore appiccicoso, la sclera è talvolta un po' itterica, la lingua è secca e ricoperta da una patina brunastra. La temperatura è solitamente normale o addirittura bassa e la frequenza del polso non è coerente con la temperatura.

L'esame dell'addome rivela gonfiore nelle parti superiori e dolore alla palpazione nella regione epigastrica; la tensione nella parete addominale non è pronunciata e in alcuni pazienti è addirittura assente. Inoltre non è possibile determinare la pulsazione dell'aorta addominale nella regione epigastrica. Segni significativi di pancreatite acuta sono anche un aumento del contenuto di diastasi nelle urine (superiore a 64 unità) e la leucocitosi neutrofila. L'ematoma della parete addominale anteriore si osserva con lesioni contundenti, nonché con rotture spontanee dei vasi della parete addominale e muscoli alterati durante infezioni gravi, gravidanza e negli anziani. Un ematoma della parete addominale è caratterizzato dalla formazione di un tumore, dolore acuto all'addome, soprattutto durante il movimento, e tensione nella stampa addominale a causa dell'irritazione del peritoneo. Inoltre, come accennato in precedenza, la peritonite perforata talvolta deve essere differenziata da un attacco di angina e da un infarto miocardico acuto.

In conclusione, va notato che la peritonite acuta può svilupparsi in modo ematogeno come complicazione dell'infezione da streptococco, molto spesso tonsillite o erisipela. Pertanto, fenomeni peritoneali inizialmente poco chiari in pazienti che hanno avuto recentemente mal di gola o erisipela dovrebbero allertare il medico; tali pazienti dovrebbero essere esaminati nuovamente e, se possibile, insieme al chirurgo.

Peritonite

Peritonite (peritonite; anat. peritoneo peritoneo + -ite) - infiammazione del peritoneo viscerale e parietale, accompagnata da grave intossicazione e disturbi significativi dell'omeostasi; in breve tempo provoca danni gravi, spesso irreversibili, agli organi e ai sistemi vitali. P. può essere primario e secondario. Il P. primario è raro (più spesso nei bambini) ed è causato da un danno al peritoneo da parte di microrganismi che penetrano attraverso la via ematogena, linfogena o attraverso le tube uterine (di Falloppio). La P. secondaria si verifica a seguito della diffusione dell'infezione da vari organi della cavità addominale quando sono infiammati, perforati o danneggiati.

Secondo il decorso clinico si distinguono la peritonite acuta e cronica. La P. cronica, di regola, ha un'eziologia specifica (ad esempio con la tubercolosi) e non è discussa in questo articolo.

In base alla prevalenza del processo infiammatorio, si distingue tra P. locale limitato e non limitato, peritonite diffusa e diffusa (generale). Il P. locale è localizzato solo nelle immediate vicinanze della sua fonte. A volte c'è un completo isolamento della fonte dell'infiammazione mediante aderenze o aderenze con la formazione di un infiltrato o ascesso (subfrenico, subepatico, interintestinale, ecc.). La peritonite diffusa si diffonde a due o più aree anatomiche dell'addome. Il danno a tutte le parti del peritoneo è chiamato peritonite diffusa (generale).

Eziologia. Lo sviluppo di P. è causato da vari microrganismi. Questi possono essere Escherichia coli, aerobi (enterococchi) e anaerobi (peptococchi), streptococchi, stafilococchi, Pseudomonas aeruginosa, Proteus, rappresentanti del genere Bacteroides, Klebsiella e Clostridium, nonché gonococchi (gonorrheal P. - vedi Gonorrea), pneumococchi, mycobacterium tuberculosis ( tubercoloso P. - vedi Tubercolosi extrapolmonare (Tubercolosi extrapolmonare)), ecc. L'Escherichia coli è l'agente eziologico più comune di P. In più del 30% dei casi si osserva un'associazione di 2-3 agenti patogeni. P. causato dalla flora anaerobica non clostridica sta diventando sempre più comune. Esistono P. tossico-chimici asettici, che si verificano dopo che il sangue, il liquido chiloso, la bile, il succo pancreatico e l'urina entrano nella cavità addominale. Di norma, il P. asettico diventa batterico entro 4-6 ore a causa della penetrazione di microrganismi dall'intestino nella cavità addominale. Le malattie chirurgiche acute degli organi addominali spesso portano alla peritonite. La causa principale di P. è l'appendicite acuta distruttiva. Altre cause di P. possono essere ulcere perforate dello stomaco e del duodeno (vedi Ulcera peptica), colecistite acuta, pancreatite acuta, rotture e ferite dello stomaco, intestino tenue e crasso, fegato, pancreas, vescica, perforazione di tumori, ulcere e diverticoli intestinali , malattie ginecologiche acute (salpingite, endo e parametrite, rottura di una cisti ovarica, perforazione uterina, ecc.), processi infiammatori acuti che si sviluppano nella parete addominale anteriore, nel tessuto retroperitoneale o pelvico.

La P. postoperatoria si verifica più spesso a causa del fallimento delle suture anastomotiche degli organi cavi, ad esempio dopo interventi sullo stomaco, sull'intestino, sulla cistifellea, sul tratto urinario e talvolta con suture anastomotiche sigillate a causa della contaminazione intraoperatoria della cavità addominale o del applicazione di legature su ampie aree dell'omento e del mesentere con conseguente necrosi del tessuto distale alla legatura. L'emergenza e soprattutto la progressione di P. sono facilitate dall'ingresso del sangue nella cavità addominale, i cui prodotti di decomposizione aumentano la virulenza dei batteri e interrompono significativamente le funzioni protettive del corpo.

Patogenesi. Ci sono tre fasi del processo patologico. La prima fase è reattiva (le prime 24 ore), caratterizzata da una reazione al processo infiammatorio locale, costituita da meccanismi di difesa locale e generale e da una risposta aspecifica del sistema ipofisi-corteccia surrenale allo stress. La seconda fase (fino a 3 giorni dall'inizio della malattia) è un complesso di reazioni del corpo all'ingresso di tossine batteriche e prodotti di degradazione delle proteine nel sangue. La caratteristica più caratteristica di questa fase è lo sviluppo dello shock endotossico. La terza fase (dopo 3 giorni o più) è caratterizzata da uno scompenso delle funzioni degli organi vitali (fegato, reni, cuore), che si verifica sullo sfondo dei sintomi clinici di shock settico (vedere Shock infettivo-tossico).

Durante lo sviluppo della malattia si verifica l'attivazione sequenziale o simultanea dei meccanismi di difesa. Questi includono: il meccanismo di difesa cellulare (accumulo di leucociti e macrofagi nel sito dell'infiammazione); il meccanismo di protezione immunologica svolto dal sistema linfatico della cavità addominale, dalle cellule mesoteliali e dalle immunoglobuline; meccanismo di protezione locale (gonfiore, infiltrazione e adesione dell'omento, del mesentere, dell'intestino tra loro e con l'organo interessato nel sito dell'infiammazione, che a causa di ciò può essere completamente delimitato dal resto della cavità addominale). Con una sufficiente espressione dei meccanismi protettivi e un trattamento intensivo è possibile un graduale cedimento e quindi il sollievo del processo infiammatorio o la formazione di un ascesso. Quando i meccanismi protettivi vengono soppressi, il processo infiammatorio continua a diffondersi in tutto il peritoneo e P. si diffonde da locale. Oltre alla debolezza delle difese dell'organismo e all'elevata virulenza dei microrganismi, la progressione e la diffusione della peritonite sono facilitate da un follow-up irragionevolmente lungo e da un trattamento chirurgico ritardato.

Il P. diffuso può svilupparsi principalmente, ad es. aggirando lo stadio del processo locale, ad esempio, quando si rompe un ascesso, perforazione o rottura di un organo cavo, quando una grande quantità di pus o contenuto del tratto gastrointestinale entra rapidamente nella cavità addominale libera. I disturbi dello stato funzionale dei sistemi respiratorio, cardiovascolare e urinario che insorgono a seguito dello stress successivo con il progredire di P. vengono intensificati a causa della crescente intossicazione e di altri meccanismi, tra i quali il ruolo principale appartiene all'ipovolemia, all'ipossia e alla compromissione della microcircolazione . Questi processi sono promossi dalla paralisi capillare, dalla disidratazione, dalla ridistribuzione del fluido dallo spazio interstiziale nel lume del letto vascolare, nonché dalla progressiva paresi del tratto gastrointestinale. Come risultato della crescente deposizione di sangue nei vasi della cavità addominale, la gittata cardiaca, la pressione sanguigna e il volume del sangue circolante diminuiscono e l'ematocrito aumenta. A causa dell'ipossia e dell'acidosi intracellulare, la funzione del fegato e dei reni è gravemente compromessa e si verifica un'insufficienza epatico-renale acuta. La ridotta perfusione polmonare compromette significativamente la funzione polmonare, il che spesso porta allo sviluppo di insufficienza respiratoria acuta. Pertanto, se all'inizio della malattia P. è solo un processo infiammatorio locale, man mano che progredisce, di regola, vengono colpiti tutti gli organi e sistemi vitali.

Anatomia patologica. Nella fase iniziale della P. acuta si osserva una reazione standard del peritoneo, indipendentemente dalla natura dell'agente eziologico: batterico, chimico, enzimatico, meccanico, ecc. Questa reazione si manifesta con la distruzione della copertura mesoteliale, della membrana basale e delle strutture del tessuto connettivo del peritoneo, nonché con il verificarsi di intensi processi essudativi, accompagnati dall'accumulo di versamento massiccio nella cavità addominale. L'entità del processo infiammatorio del peritoneo e le caratteristiche qualitative e quantitative dell'essudato vengono determinate successivamente con il progredire della malattia.

A seconda della natura dell'essudato, P. si distingue in sieroso, fibrinoso, purulento, emorragico, putrefattivo, ecc.

Nel periodo iniziale dell'infiammazione l'essudato è spesso di natura sierosa o sieroso-fibrinosa. A poco a poco, il versamento sieroso diventa purulento con una miscela di fibrina. Fin dall'inizio, la natura emorragica dell'essudato si osserva nella carcinosi peritoneale, nella diatesi emorragica e dopo la chirurgia addominale. Quando un organo cavo viene perforato, l'essudato può contenere una miscela di contenuto gastrico o intestinale, bile, ecc.

Macroscopicamente, il peritoneo nelle fasi iniziali di P. è opaco, alquanto iperemico, ricoperto da un rivestimento fibrinoso appiccicoso, che forma aderenze sciolte tra le anse gonfie dell'intestino. La placca fibrinosa è localizzata prevalentemente nell'area della fonte di P. A poco a poco, i film fibrinosi diventano più densi e organizzati per formare aderenze dense, delimitando il processo purulento diffuso in cavità separate (Fig. 1). Tipicamente, tali ascessi si sviluppano sotto le cupole destra e sinistra del diaframma, nonché tra le anse intestinali (ascesso interintestinale).

Microscopicamente (Fig. 2) nella fase iniziale di P. si osserva desquamazione del mesotelio, iperemia e gonfiore dello strato di tessuto connettivo del peritoneo e aumento della permeabilità del letto capillare. La distruzione del peritoneo e l'intensità della reazione essudativa sono sempre più pronunciate vicino alla fonte di P., ad esempio alla perforazione dell'organo. Con P. diffuso si possono trovare depositi purulento-fibrinosi particolarmente intensi sotto le cupole del diaframma. Il processo infiammatorio si diffonde rapidamente a tutto lo spessore della parete intestinale, provocando un quadro di enterite o colite. Si osservano cambiamenti distrofici nei tronchi nervosi e nei nodi del plesso muscolo-intestinale (Auerbach); interrompono la motilità intestinale, contribuendo al verificarsi di paresi e paralisi.

La quantità di essudato purulento nella cavità addominale può variare da 50 ml a 3 litri o più. La diffusione del pus nella cavità addominale con P. diffuso, così come la localizzazione degli ascessi delimitati, dipende in una certa misura dalla fonte del P. Pertanto, con appendicite perforata, ascessi periappendicolari, ascessi tra le anse dell'ileo e nel canale laterale destro si sviluppano spesso con diffusione sotto la cupola destra del diaframma.

Il P. diffuso procede in modo diverso a seconda che il P. generale si sia sviluppato immediatamente dopo l'infezione della cavità addominale o se si sia formato prima un ascesso delimitato, che dopo 2-3 settimane o più irruppe nella cavità addominale libera. Se P. nel primo caso si verifica con la formazione di ascessi interintestinali, cioè il sequestro del pus mediante un processo adesivo, che si intensifica sotto l'influenza della terapia antibiotica, quindi lo sfondamento del pus da un ascesso esistente da tempo (subepatico, periappendicolare, pancreatogeno, ecc.) porta quasi sempre allo sviluppo di peritonite generale.

P. fibrinoso con una piccola quantità di essudato liquido (P. secco) spesso procede violentemente. In questo caso viene rilevata un'immagine di anidremia, uno stato liquido del sangue nelle cavità del cuore e dei vasi sanguigni e segni di coagulazione intravascolare disseminata.

I calcoli biliari sono unici in quanto si sviluppano quando la cistifellea o i dotti biliari extraepatici vengono perforati. La reazione del peritoneo non presenta peculiarità rispetto ad altri tipi di P. batterica acuta, tuttavia, l'essudato macchiato di bile della cavità addominale è raramente purulento. Se durante l'intervento non viene rilevata la perforazione delle vie biliari, si parla di dotti biliari abbondanti, ovvero della possibilità di penetrazione della bile attraverso i dotti Luschka nella parete della cistifellea in caso di ipertensione biliare.

I cambiamenti descritti si osservano in forma vivida con P. batterico, molto più debole - con asettico, con irritazione del peritoneo da parte di bile, urina, succo pancreatico e materiale estraneo (ad esempio talco).

La cosiddetta P. anaerobica viene solitamente osservata come una complicazione nel periodo postpartum (post-aborto), così come le ferite da arma da fuoco del bacino. Nella cavità addominale si riscontra un versamento sieroso bruno o emorragico, ma il peritoneo rimane sempre liscio, senza segni di infiammazione. La gravità della condizione in questi casi è spiegata dall'infezione anaerobica dell'utero o dei muscoli pelvici, accompagnata da versamento reattivo nella cavità addominale. Il P. anaerobico può essere causato anche da microflora anaerobica non clostridica o da associazioni microbiche aerobico-anaerobiche. In questo caso nella cavità addominale si rileva un essudato sieroso bruno con odore fetido e pungente; sul peritoneo viscerale e parietale si riscontrano abbondanti depositi fibrinosi, spesso di colore grigio-nero. Tipico è lo sviluppo di gravi complicanze sotto forma di ampio flemmone della parete addominale e ascessi multipli multicamera della cavità addominale.

Quadro clinico la peritonite è varia. L'anamnesi, i reclami e i sintomi oggettivi variano in modo significativo a seconda della causa di P., della prevalenza e dello stadio del processo. Il quadro clinico della P. diffusa consiste in una serie di complessi di sintomi caratteristici di un certo stadio della malattia. Esistono tre stadi di P. diffuso, sebbene questa divisione sia in gran parte arbitraria.

Il primo stadio è reattivo (le prime 24 ore dall'esordio della malattia) è caratterizzato da sintomi locali pronunciati (forte dolore in una certa parte dell'addome, tensione protettiva nei muscoli della parete addominale anteriore, vomito). Il paziente è solitamente in una posizione forzata (sdraiato sulla schiena o su un fianco con le gambe portate allo stomaco), risparmiando lo stomaco durante la respirazione e la tosse. In una serie di malattie che causano P. (perforazione di organi cavi, lesioni, trombosi dei vasi mesenterici, necrosi pancreatica, ecc.), è possibile lo shock. Osservato in questa fase, aumento della frequenza cardiaca fino a 120 battiti per 1 minimo, respirazione, a volte l'aumento della pressione sanguigna è spiegato da uno shock doloroso. La temperatura corporea può salire fino a 38°. Nel sangue: un aumento del numero dei leucociti e uno spostamento moderato della formula dei leucociti a sinistra.

Quando si esamina l'addome, viene rilevato un ritardo nella respirazione di parti della parete addominale e alla palpazione vengono determinati dolore e tensione protettiva dei muscoli della parete addominale nell'area corrispondente alla fonte dell'infiammazione. Quando un organo cavo viene perforato o rotto, la tensione muscolare può coprire l’intera parete addominale ed essere molto acuta (“la pancia è come una tavola”). Quando la fonte dell'infiammazione è localizzata nella cavità pelvica, appare un falso bisogno di defecare, a volte frequente minzione dolorosa, irradiazione del dolore all'osso sacro e al perineo. La tensione muscolare può essere quasi completamente assente quando P. è localizzato nella cavità pelvica (pelvioperitonite), nella cavità della borsa omentale, durante l'intossicazione da alcol, nonché in pazienti molto deboli ed esausti. Un segno caratteristico di P., determinato dalla palpazione, è un segno Blumberg-Shchetkin positivo. A seconda del grado di diffusione di P., questo sintomo può essere determinato solo in un'area (ad esempio, nella regione iliaca destra nell'appendicite acuta) o in tutta la parete addominale. Possono comparire anche altri sintomi di irritazione peritoneale: aumento del dolore addominale con tosse e movimento o colpetti sulla parete addominale anteriore. La percussione dell'addome consente di stabilire l'area di massimo dolore, solitamente espressa nella zona della fonte di P. La percussione può determinare la presenza di liquido o gas libero nella cavità addominale mediante la scomparsa dell'ottusità epatica . Quando si ausculta l'addome, di regola si sentono suoni intestinali normali, meno spesso leggermente indeboliti. Gli esami rettali e vaginali sono importanti per rilevare il dolore nel peritoneo pelvico o identificare la patologia degli organi pelvici che sono la causa della peritonite.

Il secondo stadio - tossico (24-72 ore) è caratterizzato da un certo appianamento dei sintomi locali e dalla prevalenza di reazioni generali caratteristiche di grave intossicazione: tratti del viso appuntiti, pelle pallida, inattività, euforia, polso superiore a 120 battiti al 1 minimo, diminuzione della pressione sanguigna, vomito, natura frenetica della curva della temperatura, un forte cambiamento purulento-tossico nella formula del sangue. La sindrome del dolore e la tensione muscolare protettiva vengono ridotte. I suoni peristaltici intestinali scompaiono ("silenzio assordante") e si sviluppa ritenzione di feci e gas. Sono espressi disordini dell'equilibrio idrico-elettrolitico e dello stato acido-base. La secchezza della mucosa della lingua, delle labbra e delle guance indica una grave ipoidratazione. Si osserva oliguria, si osserva un aumento dell'urea e della creatinina nel sangue, che indica un'insufficienza renale incipiente.

Il terzo stadio - terminale (oltre 72 ore) si manifesta con una profonda intossicazione: espressione facciale indifferente, guance retratte, occhi gonfi, pelle grigio pallido con una tinta terrosa, ricoperta di gocce di sudore (viso di Ippocrate), vomito abbondante di sangue stagnante contenuti con odore fecale, adinamia, prostrazione, spesso delirio da intossicazione, disturbi respiratori e cardiaci significativi, calo della temperatura corporea sullo sfondo di un forte cambiamento purulento-tossico nella formula del sangue, a volte batteriemia. I pazienti sviluppano tachicardia fino a 140 o più battiti al minuto minimo, mancanza di respiro respiratorio fino a 30-40 respiri in 1 minimo, La pressione sanguigna diminuisce. I cambiamenti locali sono espressi in gonfiore significativo, completa assenza di suoni intestinali, dolore diffuso in tutto l'addome con tensione muscolare protettiva debolmente espressa e sintomo di Blumberg-Shchetkin. Pertanto, nella fase terminale di P. si verifica uno scompenso dei disturbi insorti durante la fase tossica della malattia.

Con P. limitato, i sintomi clinici sono determinati dalla natura della malattia che l'ha causata (ad esempio colecistite acuta, annessite acuta, ecc.). In questo caso, il dolore addominale corrisponde spesso alla localizzazione del focolaio infiammatorio nella cavità addominale. In assenza di formazione di ascessi, si può formare un infiltrato infiammatorio limitato della cavità addominale (ad esempio, un infiltrato peripisico nello spazio subepatico nella colecistite flemmonosa acuta). Quando si forma un infiltrato, il paziente avverte dolore moderato, debolezza, talvolta nausea, raramente vomito e bassa temperatura corporea. In questo caso, di regola, viene esplorato l'infiltrato infiammatorio. Alla palpazione in quest'area, il dolore è solitamente molto moderato e la tensione muscolare protettiva è debolmente espressa. A volte il recupero può avvenire senza intervento chirurgico a causa della limitazione e del graduale regresso del processo infiammatorio nella cavità addominale. Tuttavia, spesso si verifica la formazione di ascessi dell'infiltrato infiammatorio. Quando si forma un ascesso nella cavità addominale (indipendentemente dalla sua posizione), le condizioni del paziente peggiorano bruscamente, l'appetito scompare, compaiono debolezza generale, debolezza, brividi, sudorazione pesante e febbre frenetica. Un esame del sangue rivela leucocitosi e uno spostamento della formula dei leucociti a sinistra. Altri sintomi di un ascesso addominale dipendono dalla sua posizione. Con un ascesso interintestinale (interloop), il dolore locale si verifica nell'una o nell'altra parte della parete addominale, dove a volte viene palpato un infiltrato infiammatorio, sul quale viene determinata l'ottusità del suono della percussione. Allo stesso tempo, in altre parti dell'addome rimane indolore e morbido.

Una delle varianti di P. delimitato è l'ascesso di Douglas (ascesso della sacca di Douglas, ascesso pelvico), che è un accumulo di pus nella cavità rettovescicale negli uomini e nella cavità rettouterina nelle donne. I pazienti lamentano una sensazione di pesantezza e pienezza sopra il pube, dolore in quest'area, che si irradia al perineo e all'osso sacro. Ci sono frequenti lamentele di frequente bisogno di defecare e frequente minzione dolorosa. Durante un esame rettale, sulla parete anteriore del retto (negli uomini sopra la prostata e nelle donne sopra la cervice o il corpo dell'utero) viene rilevato un denso infiltrato doloroso con rammollimento al centro. Durante l'esame vaginale viene determinato il rigonfiamento della volta vaginale posteriore.

Con una localizzazione sul lato destro di un ascesso subfrenico, il pus si accumula tra il diaframma e il lobo destro del fegato, con una localizzazione sul lato sinistro - tra il lobo diaframmatico e quello sinistro del fegato, il fondo dello stomaco e la milza. I pazienti notano dolore sordo e sensazione di pesantezza nell'ipocondrio corrispondente e nelle parti inferiori del torace, ma predominano i segni di intossicazione purulenta generale. L'esame obiettivo rivela ottusità del suono della percussione e indebolimento della respirazione nel lobo inferiore del polmone sul lato corrispondente, un aumento dei confini dell'ottusità epatica e talvolta dolore nell'ipocondrio, di regola, in assenza di dolore e protezione tensione nei muscoli della parete addominale.

Negli anziani e senili, nei pazienti indeboliti e nei pazienti che ricevono farmaci ormonali per lungo tempo, si osserva spesso un quadro clinico offuscato di P., soprattutto nella fase reattiva. La sindrome del dolore è spesso lieve, la tensione dei muscoli addominali è insignificante o può essere assente e il sintomo di Blumberg-Shchetkin è negativo o discutibile. Tutto ciò porta a frequenti errori diagnostici, e quindi questa categoria di pazienti richiede tattiche attive e l'uso precoce dell'intero complesso di metodi di ricerca strumentale diagnostica, inclusa la laparoscopia.

Diagnosi diagnosticato sulla base dell'anamnesi, dei reclami e dei risultati di metodi di ricerca fisici, strumentali e di laboratorio. Durante l'esame iniziale del paziente, è estremamente importante raccogliere una storia dettagliata e completa della malattia, prestando attenzione al momento in cui si è verificato il dolore addominale, alla loro localizzazione, alla natura dell'irradiazione, ecc. Per l'esame, si consiglia di rimuovere gli indumenti dalla parte superiore ai capezzoli delle ghiandole mammarie e dal basso al centro delle cosce. È necessario esaminare quei punti della parete addominale in cui possono essere localizzati l'orifizio erniario e l'ernia strozzata. Si osserva una limitazione della mobilità della parete addominale durante la respirazione, soprattutto nella zona interessata, e talvolta un'asimmetria dell'addome dovuta a paresi locale e gonfiore intestinale. Durante la palpazione vengono determinate la tensione protettiva dei muscoli della parete addominale anteriore, la localizzazione del dolore e la presenza di infiltrati nella cavità addominale. Determinare la presenza di sintomi di irritazione peritoneale. È necessario un esame digitale rettale (e un esame vaginale nelle donne) per escludere patologie degli organi pelvici. Un ruolo ausiliario è svolto determinando il numero di leucociti, zucchero nel sangue e diastasi urinaria. Nella maggior parte dei casi, un esame fisico puntuale può identificare in modo affidabile P. o una malattia acuta degli organi addominali, la cui progressione può portare allo sviluppo della peritonite. Ulteriori metodi di ricerca di laboratorio e strumentale vengono utilizzati secondo le indicazioni nel reparto di chirurgia d'urgenza.

La diagnostica a raggi X di P. comprende un'indagine degli organi del torace e delle cavità addominali, nonché un esame di contrasto a raggi X dell'esofago, dello stomaco e dell'intestino. Iniziano con un esame poliposizionale del torace e delle cavità addominali, che consente di identificare cambiamenti reattivi e funzionali che indicano indirettamente lo sviluppo di un processo infiammatorio nella cavità addominale. Quando P. è localizzato nel piano superiore della cavità addominale, vengono rilevati mobilità limitata del diaframma, posizione elevata della sua cupola sul lato interessato, atelettasia discoidale nei segmenti basali del polmone e pleurite reattiva.

Un esame radiografico della cavità addominale spesso rivela un'ansa intestinale gonfia di gas adiacente alla fonte di P.; Nella cavità addominale si può trovare liquido libero. Con P. diffuso negli stadi tossici e terminali, si osserva un quadro di ostruzione intestinale paralitica (ostruzione intestinale) a più livelli e coppe di Kloiber. Un primo segno della formazione di un ascesso è l'accumulo di piccole bolle di gas sullo sfondo dell'oscuramento della cavità addominale. Con un ascesso sottodiaframmatico vengono rilevati cambiamenti reattivi nella pleura, nei polmoni, nella mobilità limitata e in una posizione alta della corrispondente cupola del diaframma. Nelle fasi successive viene identificata una cavità contenente gas e liquido.

Viene eseguito anche l'esame con contrasto a raggi X. Lo spostamento e la deformazione di parti del tratto gastrointestinale associate all'ascesso confermano la diagnosi e chiariscono la localizzazione del focus patologico. Se si sospetta la formazione di un ascesso sottodiaframmatico sinistro, è necessario un esame radiografico con contrasto dello stomaco e dell'angolo splenico del colon.

Nella diagnosi delle forme limitate di P., il ruolo principale appartiene agli ultrasuoni (vedi Diagnostica ad ultrasuoni) e alla tomografia computerizzata (Tomografia) - metodi che consentono non solo di stabilire con precisione la localizzazione del processo patologico, le sue dimensioni e la relazione con gli organi circostanti , ma anche per caratterizzare lo stadio del processo infiammatorio (infiltrato, ascesso), che è di importanza decisiva nel decidere la scelta dell'intervento chirurgico razionale.

La P. delimitata in formazione e l'ascesso formato della cavità addominale vengono rilevati utilizzando leucociti marcati con radionuclidi, scansione ad ultrasuoni e tomografia computerizzata.

Nella diagnosi di P. postoperatoria, causata da suture anastomotiche incompetenti, è consigliabile utilizzare per via orale il farmaco contenente iodio gastrografin, che normalmente non viene assorbito dal tratto gastrointestinale. Se l'anastomosi fallisce o un organo cavo si perfora, la gastrografin entra nella cavità addominale, viene assorbita nel flusso sanguigno ed escreta nelle urine. In questo caso, tracce di iodio si trovano nelle urine quando viene aggiunto amido.

Nei casi diagnosticamente difficili, specialmente nei pazienti con un quadro clinico offuscato (età anziana e senile, intossicazione da alcol, ecc.), è indicata la laparoscopia. Permette di rilevare l'infiammazione del peritoneo, talvolta di vedere l'organo interessato, di ottenere essudato dalla cavità addominale per l'esame microscopico e batteriologico e in alcuni casi di effettuare manipolazioni terapeutiche (drenaggio della cavità addominale nella pancreatite acuta, puntura transepatica percutanea del della colecisti nella colecistite acuta, ecc.).

La diagnosi di P. o il ragionevole sospetto di essa è un'indicazione assoluta per il ricovero urgente del paziente nel reparto di chirurgia d'urgenza. Se si sospetta P., il paziente deve essere trasportato in posizione sdraiata. L'uso di termofori, clisteri e antidolorifici nella fase preospedaliera è inaccettabile, perché ciò può contribuire al verificarsi di ulteriori complicazioni e oscurare in modo significativo i sintomi clinici. Il paziente non deve bere né mangiare.

Diagnosi differenziale. Con un quadro clinico chiaro di P. diffuso o diffuso, è inaccettabile effettuare una diagnosi differenziale per stabilire la malattia che ha causato P. Ciò è associato a una significativa perdita di tempo, durante la quale le condizioni del paziente peggiorano progressivamente. Se il quadro dubbio di P. non è chiaro, viene posta una diagnosi differenziale con malattie acute degli organi addominali e dello spazio retroperitoneale, il cui trattamento non richiede un intervento chirurgico d'urgenza e viene effettuato un trattamento conservativo. Questi includono colica epatica (vedi Colelitiasi (colelitiasi)), colica renale (vedi Urolitiasi), esacerbazione dell'ulcera gastrica o duodenale (vedi Ulcera peptica), pancreatite acuta, ecc. Tensione protettiva dei muscoli addominali , sintomi di irritazione peritoneale che talvolta si verificano con queste malattie consentono di sospettare lo sviluppo di P. La diagnosi differenziale dovrebbe basarsi non sui risultati dell'osservazione dinamica a lungo termine con un ritardo nell'intervento chirurgico, ma sui dati di un esame obiettivo, principalmente laparoscopia, che in nella maggior parte dei casi consente di confermare o rifiutare la diagnosi P.

La diagnosi differenziale viene effettuata anche con malattie di organi situati all'esterno della cavità addominale e con condizioni patologiche che possono manifestarsi sotto le spoglie di peritonite (vedere Sindrome pseudo-addominale). La diagnosi di queste malattie si basa su sintomi clinici caratteristici e metodi di ricerca strumentale (radiografia, elettrocardiografia, ecc.). Nei casi dubbi è indicata la laparoscopia. L'identificazione di malattie acute degli organi addominali che richiedono un intervento chirurgico di emergenza (ad esempio, tromboembolia dei vasi mesenterici, ostruzione intestinale acuta) non influisce sulla gestione dei pazienti, anche in assenza di peritonite. La diagnosi di queste malattie si basa su sintomi clinici caratteristici, dati radiografici e laparoscopia.

Trattamento. Principi generali per il trattamento della peritonite: 1) possibile eliminazione anticipata della fonte dell'infezione durante l'intervento chirurgico; 2) evacuazione dell'essudato, lavaggio della cavità addominale con farmaci antibatterici e adeguato drenaggio della stessa con drenaggi tubolari; 3) eliminazione dell'ostruzione intestinale paralitica mediante aspirazione del contenuto attraverso un sondino nasogastrico, decompressione del tratto gastrointestinale e uso di farmaci; 4) correzione delle carenze volemiche, elettrolitiche, proteiche e dello stato acido-base con l'ausilio di un'adeguata terapia infusionale; 5) ripristino e mantenimento della funzionalità renale, epatica, cardiaca e polmonare a un livello ottimale; adeguata terapia antibiotica.

Nella P. secondaria le indicazioni per una pronta eliminazione della fonte dell'infezione sono assolute. L'operazione dovrebbe essere eseguita il prima possibile. Il rifiuto dell'intervento chirurgico è consentito solo se il paziente si trova in uno stato agonico, dal quale non può essere portato fuori con l'aiuto di misure di rianimazione intensiva. Il trattamento chirurgico non è indicato nella peritonite primaria in caso di rapido miglioramento e nella pelvioperitonite causata da malattie ginecologiche, perché Il trattamento conservativo di solito porta alla guarigione. Il trattamento conservativo è indicato anche per gli infiltrati addominali in assenza di formazione di ascessi. Con P. locale non è richiesta alcuna preparazione preoperatoria speciale. In caso di P. diffuso, la preparazione preoperatoria viene effettuata nel reparto di rianimazione o nel reparto di terapia intensiva per 2-3 H. Il ruolo principale in esso appartiene alla terapia infusionale. Per via endovenosa vengono somministrati 1500-2500 ml di liquido (glucosio al 5 o 10%, soluzione isotonica di cloruro di sodio, plasma, emodez, reopoliglucina, bicarbonato di sodio, acido glutammico, vitamine B e C). Importante è la lotta contro la sindrome del dolore, che inizia subito dopo la decisione definitiva sulla necessità del trattamento chirurgico. Prima dell'intervento vengono utilizzati antibiotici ad ampio spettro, glicosidi cardiaci, analettici respiratori e, in caso di diminuzione persistente dei parametri emodinamici, prednisolone o idrocortisone.

Tutte le operazioni riguardanti P. vengono eseguite in anestesia generale. Per P. locale non delimitato e delimitato (ascesso addominale), l'approccio chirurgico corrisponde alla localizzazione della fonte prevista. Un ascesso sottodiaframmatico viene spesso aperto extraperitonealmente ed extrapleurico quando è localizzato sul lato destro con un'incisione nell'ipocondrio destro o nella regione lombare destra. Quando è localizzato a sinistra, nella maggior parte dei casi è necessario utilizzare un approccio transperitoneale. L'ascesso interintestinale viene aperto, cercando di non entrare nella cavità addominale priva di aderenze, praticando un'incisione nella zona corrispondente della parete addominale direttamente sopra l'ascesso. Dopo l'apertura dell'ascesso, viene drenato, seguito dal risanamento postoperatorio della cavità purulenta. Apro la sacca dell'ascesso di Douglas", di solito attraverso un'incisione nella parete anteriore del retto utilizzando un approccio transanale. Con P. diffuso è necessaria una laparotomia mediana (vedi Addome). Durante l'intervento si identifica la fonte di P., si rimuove l'essudato o il contenuto infetto della cavità addominale, si elimina o delimita la fonte di P. rimuovendo l'organo interessato o parte di esso, suturando il difetto nella parete di un organo cavo, portandolo alla parete addominale anteriore, o drenando la parte corrispondente della cavità addominale. La decompressione del tratto gastrointestinale viene effettuata mediante intubazione nasogastrica o nasointestinale, inserimento di una sonda nella gastrostomia, ileostomia, retto, ecc. Dopo aver lavato la cavità addominale con una soluzione di furatsilina, clorexidina, viene drenata. Per P. limitata si introducono 1-2 drenaggi e per P. diffusa o generale si inseriscono 4-5 drenaggi per il lavaggio a flusso continuo di tutte le parti della cavità addominale e l'irrigazione con soluzioni di farmaci antibatterici.

Nel periodo postoperatorio viene effettuata la terapia infusionale (fino a 3000-4000 ml di liquido per via endovenosa), terapia antibatterica (antibiotici, farmaci antisettici, sulfamidici); stimolazione della funzione motoria di evacuazione del tratto gastrointestinale (aspirazione del contenuto dal lume intestinale, anestesia epidurale prolungata, stimolazione elettrica e farmacologica, ecc.); prevenzione delle complicanze tromboemboliche (bendaggio del piede, esercizi terapeutici, anticoagulanti diretti e indiretti); misure immunocorrettive (somministrazione di plasma antistafilococcico, tossoide, gamma globulina, levamisolo, attivina T e B). metodi di disintossicazione extracorporea (plasmaferesi, plasma ed emosorbimento, irradiazione UV del sangue). Il trattamento viene effettuato sotto il controllo degli indicatori fondamentali dell'omeostasi.

Nel periodo postoperatorio, si prosegue la sanificazione della fonte di infiammazione o dell'intera cavità addominale introducendovi farmaci antibatterici e rimuovendo l'essudato. I farmaci antibatterici (di solito antibiotici ad ampio spettro nei primi giorni dopo l'intervento chirurgico) vengono somministrati nella cavità addominale a seconda della natura dell'essudato e del grado di prevalenza di P. utilizzando un metodo frazionario (3-4 volte al giorno), mediante irrigazione a goccia (dose giornaliera di antibiotico + 500 ml di soluzione isotonica di cloruro di sodio) o dialisi peritoneale (lavaggio) mediante lavaggio a goccia costante della cavità addominale con una grande quantità di liquido (6-10 l) con antibiotici.

In caso di grave P. purulenta diffusa, viene sempre più utilizzato il metodo di revisione programmata e igienizzazione della cavità addominale (laparostomia controllata). Secondo il programma (giornaliero o a giorni alterni), la relaparotomia, l'ispezione approfondita e l'igiene della cavità addominale vengono eseguite in anestesia generale. La ferita chirurgica viene suturata con suture provvisorie. Questa procedura viene eseguita più volte (fino a 5), il che consente di ottenere il recupero, a volte anche con peritonite diffusa estremamente grave.

Dopo la dimissione dall'ospedale, i pazienti che hanno sofferto di P. vengono dimessi dal lavoro per 1-2 mesi e vengono sottoposti a un trattamento riabilitativo, consistente in misure di rafforzamento generale, alimentazione equilibrata, trattamento fisioterapico e terapia fisica.

Previsione dipende dalla prevalenza del processo patologico, dalla natura dell'essudato, dai tempi dell'intervento dall'esordio della malattia, dall'età del paziente e dalle malattie concomitanti. Con P. locale, la prognosi è generalmente favorevole. Nelle forme diffuse la prognosi è sempre grave, la mortalità raggiunge il 20-30%.

Prevenzione consiste nel trattamento tempestivo, compreso il trattamento chirurgico, delle malattie croniche degli organi addominali, la cui esacerbazione può portare alla comparsa di P., nonché nel ricovero precoce e nel trattamento chirurgico tempestivo delle malattie chirurgiche acute degli organi addominali.

Caratteristiche della peritonite nei bambini. Nei bambini, P. ha una serie di caratteristiche specifiche. Tali cause comuni della sua comparsa negli adulti come colecistite, pancreatite, ulcere gastriche e duodenali perforate sono estremamente rare nei bambini. Nei neonati, in quasi l'80% dei casi, P. è causato dalla perforazione della parete del tratto gastrointestinale (principalmente colon) con enterocolite necrotizzante o malformazioni intestinali, molto meno spesso - ematogene, linfogene o di contatto (con periarterite e periflebite di dei vasi ombelicali e infiammazione degli organi retroperitoneali) infezione del peritoneo. Tra le malattie infiammatorie degli organi addominali, complicate dalla peritonite, nei bambini, come negli adulti, l'appendicite acuta è al primo posto in termini di frequenza. Molto meno frequentemente la sua insorgenza può essere associata alla perforazione del diverticolo di Meckel.

A seconda dell'origine di P., della durata della malattia e dell'età del bambino, il decorso e la prognosi cambiano in modo significativo. P. è particolarmente maligno in tenera età, quando si verificano principalmente forme diffuse di infiammazione del peritoneo. La comparsa di forme diffuse di P. è dovuta alle caratteristiche anatomiche e fisiologiche del corpo del bambino, in particolare all'omento corto, che raggiunge le parti inferiori della cavità addominale solo all'età di 5-7 anni e non può contribuire alla delimitazione del processo. L'infezione si verifica nel versamento reattivo, che appare molto rapidamente e in quantità significative. Giocano un ruolo anche l'immaturità del sistema immunitario e le caratteristiche della capacità di assorbimento del peritoneo (più giovane è il paziente, più lungo è il riassorbimento dalla cavità addominale).

Tra le numerose cause di disturbi dell'omeostasi di P. nei bambini, lo squilibrio del sale marino e la sindrome ipertermica (sindrome di Ombredanna) sono di maggiore importanza. La perdita di acqua e sali durante P. nei bambini, soprattutto quelli piccoli, è associata a vomito, feci molli e accumulo di liquidi ed elettroliti nella cavità addominale libera e nell'intestino a causa della sua paresi. Di grande importanza è anche l'aumento della sudorazione impercettibile - perdita di liquidi e sali attraverso i polmoni (respirazione rapida) e la pelle, soprattutto con un aumento significativo della temperatura corporea.

All'origine della sindrome ipertermica è importante l'impatto diretto sul centro di termoregolazione delle tossine e di altri prodotti infiammatori, una diminuzione del trasferimento di calore attraverso la pelle a causa di disturbi emodinamici periferici.

Di grande importanza pratica sono la P. appendicolare, criptogenica (primaria) e la peritonite dei neonati.

Peritonite appendicolare. Quando si esamina il bambino, si nota una gravità significativa delle condizioni generali. La pelle è pallida, a volte ha una tinta marmorizzata. Gli occhi sono lucidi, le labbra e la lingua sono secche, con una patina bianca. Di solito c'è mancanza di respiro, che è più pronunciata quanto più il bambino è piccolo. L'addome è gonfio, la palpazione rivela tensione muscolare diffusa, indolenzimento e segno di Blumberg-Shchetkin positivo, particolarmente pronunciato nella regione iliaca destra. A volte sono presenti tenesmo, feci molli e frequenti in piccole porzioni e minzione frequente e dolorosa. Un esame rettale può rivelare un forte dolore e una sporgenza della parete rettale.

Nei bambini piccoli, le condizioni generali possono inizialmente essere leggermente compromesse, il che è associato a buone capacità compensatorie del sistema cardiovascolare. Può venire alla ribalta l’insufficienza respiratoria. Dopo qualche tempo si sviluppa uno scompenso del sistema cardiovascolare, a seguito del quale le condizioni del bambino iniziano a peggiorare progressivamente. L'uso di antibiotici cancella drasticamente la gravità delle manifestazioni cliniche dell'appendicite, il che aumenta la probabilità di una complicanza così formidabile come P. e complica la diagnosi non solo dell'appendicite, ma anche della peritonite. In tenera età, nella peritonite appendicolare, sono spesso presenti feci molli, talvolta verdi, con muco.

Peritonite criptogenica (primaria). si verifica più spesso nelle ragazze, principalmente all'età di 3-6 anni. È causato dalla penetrazione di agenti infettivi nella cavità addominale dalla vagina. In età avanzata, nella vagina compaiono i bacilli di Dederlein, che creano un ambiente acido che impedisce la proliferazione della microflora.

Il P. criptogenico inizia in modo acuto, improvviso, in piena salute. Il bambino sviluppa dolore addominale acuto, la temperatura corporea aumenta e l'intossicazione aumenta rapidamente. Quando esaminati nell'addome inferiore, vengono determinati dolore e sintomi di irritazione peritoneale. Il numero di leucociti nel sangue aumenta. La forma localizzata della malattia è caratterizzata da un quadro clinico offuscato, lieve intossicazione e dolore nella metà destra dell'addome. Nella forma tossica, l'intossicazione aumenta rapidamente e si notano fenomeni peritoneali pronunciati.

Sia le forme localizzate che quelle tossiche della malattia sono difficili da differenziare dall'appendicite, pertanto, con le tattiche tradizionali, i pazienti vengono sottoposti ad appendicectomia. La laparoscopia consente di chiarire la natura della malattia e, in presenza di P. criptogenico, di rifiutare l'intervento chirurgico.

Peritonite dei neonati divise in perforative e non perforative. La causa principale della P. perforata (più del 60% dei casi di tutte le perforazioni) è l'enterocolite necrotizzante. La sua comparsa è associata all'ipossia perinatale, nonché alla sepsi intrauterina o postnatale, accompagnata dallo sviluppo di una grave disbiosi. La patogenesi dell'enterocolite necrotizzante si basa su gravi disturbi della circolazione sanguigna e della microcircolazione nella parete del tratto gastrointestinale in risposta all'ipossia e all'intossicazione batterica.

Nei neonati con enterocolite necrotizzante si notano gonfiore addominale intermittente, vomito della bile e secrezione sanguinolenta dal retto. La condizione di preperforazione corrisponde a dolore locale lungo il decorso dell'intestino crasso (solitamente nella zona dell'angolo ileocecale o splenico), talvolta si riscontra un infiltrato doloroso alla palpazione. L'esame radiografico rivela pneumatosi della parete intestinale e opacità dell'intercapedine corrispondenti alla localizzazione dell'infiltrato. In caso di perforazione nella cavità addominale libera, si sviluppa un'immagine di gas diffuso e un esame a raggi X rivela gas libero al suo interno.

La peritonite non perforante si verifica in modo acuto sullo sfondo di onfalite, sepsi ombelicale. Le condizioni del bambino peggiorano: vomito con bile, gonfiore, gonfiore e iperemia della parete addominale anteriore, ritenzione di gas, mancanza di feci. Una radiografia semplice mostra idroperitoneo, le anse intestinali sono raddrizzate, le loro pareti sono ispessite.

Trattamento. Se si sospetta P., il bambino deve essere portato urgentemente al reparto chirurgico. Nella fase preospedaliera e durante il trasporto vengono adottate le seguenti misure: in caso di ipertermia, per ridurre la temperatura corporea a 38°, vengono prescritti antipiretici, frizioni del corpo con alcol e impacchi freddi; effettuare la terapia infusionale (soluzione di glucosio al 5-10%, hemodez, soluzioni saline vengono iniettate goccia a goccia); Secondo le indicazioni, viene effettuata l'ossigenoterapia e vengono utilizzati farmaci cardiovascolari. Nella fase ospedaliera vengono effettuati l'esame e la preparazione preoperatoria. La natura dell'intervento chirurgico dipende dalla forma di P., dalla gravità della malattia e dall'età del paziente.

Bibliografia: Bairov G.A. Chirurgia d'urgenza per i bambini, pag. 293, 297, L., 1983; Peritonite purulenta, ed. B.D. Komarova, M., 1979; Isakov Yu.F., Stepanov E.A. e Krakovskaya T.V. Chirurgia addominale nei bambini, pag. 252, M., 1988; Komarov B.D. e Ishmukhametov A.I. Metodi di ricerca clinica e fisiologica in chirurgia d'urgenza, p. 158, M., 1985; Tumori del tratto gastrointestinale, ed. AA. Klimenkova, V. 2, pag. 69, 1981; Guida alla chirurgia addominale d'urgenza, ed. V.S. Savelyeva, s. 438, M., 1986; Goshovski V. Processi acuti nella cavità addominale nei bambini, trans. dalla Repubblica ceca, Praga, 1987; Malattie chirurgiche, ed. MI. Kuzina, s. 672, M., 1986. Shalimov A.A., Shaposhnikov V.I. e Pinchuk M.P. Peritonite acuta, Kiev, 1981.

infiammazione del peritoneo.

Peritonite adesiva(p. adhaesiva) - vedi Peritonite adesiva.

Peritonite appendicolare(p. appendicularis) - P. acuto, che si è sviluppato come complicazione dell'anpendicite.

Peritonite biliare(r. biliaris) - vedi Peritonite biliare.

Peritonite tifoide(p. abdominotyphosa) - P. acuto, che si è verificato come complicazione in pazienti con febbre tifoide a seguito della perforazione di un'ulcera tifoide, molto spesso dell'intestino tenue.

Peritonite intrauterina(p. intrauterina) - vedi Peritonite fetale.

Peritonite ematogena(p. haematogena) - P. che si verifica a seguito dell'ingresso di agenti infettivi nel peritoneo da un altro organo attraverso il flusso sanguigno.

Peritonite emorragica(p. haemorrhagica) - P. acuto, in cui l'essudato emorragico si accumula nella cavità peritoneale.

Peritonite generalizzata(p. generalisata) - vedi Peritonite generale.

Peritonite genitale(p. genitalis) - P., sorto come complicazione dell'infiammazione degli organi genitali femminili interni (salpingite, ooforite, ecc.).

Peritonite putrefattiva(p. putrida) - P. acuto, in cui l'essudato putrefattivo si accumula nella cavità peritoneale.

Peritonite purulenta(p. purulenta) - P., in cui l'essudato purulento si accumula nella cavità peritoneale.

Peritonite diffusa(p. diffusa) - vedi Peritonite generale.

Peritonite biliare(p. biliaris; sinonimo P. biliare) - P. acuto causato dall'ingresso della bile infetta nella cavità peritoneale, ad esempio con colecistite perforata.

Peritonite da meconio(p. meconica) - P. fetale, causato dal passaggio di meconio nella cavità peritoneale durante la perforazione della parete intestinale.

Peritonite locale(p. localizzare) - P., localizzato solo in qualsiasi parte della cavità peritoneale.

Peritonite generale(p. generalisata; sinonimo: P. generalizzata, P. diffusa, P. diffusa) - P. che si è diffuso su tutta la superficie del peritoneo.

Peritonite acuta(p. aciita) - P., caratterizzato da un'insorgenza improvvisa e da un rapido sviluppo del processo.

Peritonite limitata(r. circumscripta) - P. locale, in cui l'area di accumulo dell'essudato è delimitata da aderenze dal resto della cavità peritoneale.

Peritonite perforata(p. perforativa; syn. P. perforata) - P. causata dalla perforazione di un organo cavo nella cavità peritoneale.

Peritonite fetale(p. fetalis) - vedi Peritonite fetale.

Peritonite pneumococcica- P. ematogeno causato da Diplococcus pneumoniae.

Peritonite perforata- vedi Peritonite perforata.

Peritonite diffusa- vedi Peritonite generale.

Peritonite settica(p. septica) - P. acuto con setticopiemia, causato dalla presenza di metastasi purulente nel peritoneo.

Peritonite sierosa(p. sierosa) - P., in cui l'essudato sieroso si accumula nella cavità peritoneale.

Peritonite sifilitica(r. syphilitica) - P. cronica nella sifilide, caratterizzata dalla formazione di gomme.

Peritonite sclerosante(p. sclerosans) - P. adesivo con formazione di dense aderenze cicatriziali.

Adesivo peritonite(p. adhaesiva; sinonimo: periviscerite, peritonite adesiva) - P. cronica, caratterizzata dalla formazione di aderenze di qualsiasi organo addominale con organi e tessuti circostanti.

Peritonite tubercolare(p. tuberculosa) - P. adesivo cronico o essudativo nella tubercolosi.

Peritonite fetale(p. fetalis; sinonimo: P. intrauterine, P. fetus) - P. che si sviluppa nel periodo prenatale; si verifica quando l'intestino o la vescica si rompono, così come durante la sepsi fetale.

Peritonite fibrinosa(p. fibrinosa) - P. acuto, caratterizzato da depositi significativi di fibrina sul peritoneo.

Peritonite fibrosa(r. fibrosa) - adesivo cronico P. con formazione di aderenze fibrose sotto forma di estesi filamenti e ponti nella cavità peritoneale.

Peritonite cronica(p. Chronica) - P., caratterizzato da uno sviluppo graduale e da un lungo decorso.

Peritonite essudativa(p. exsudativa) - P., accompagnato dall'accumulo di essudato nella cavità peritoneale.

una formidabile complicazione delle ferite della cavità addominale e delle malattie dei suoi organi, che è un P. generale purulento acuto; manifestato da forte dolore addominale, tensione nella parete addominale, tachicardia, febbre e altri segni di intossicazione.

Dizionario enciclopedico dei termini medici M. SE-1982-84, PMP: BRE-94, MME: ME.91-96.

In contatto con

Compagne di classe

– infiammazione del peritoneo, spesso causata da un agente infettivo, accompagnata da una grave condizione generale del corpo.

Di norma, la peritonite minaccia la vita del paziente e richiede cure mediche di emergenza. La prognosi in caso di trattamento prematuro o inadeguato della peritonite è molto sfavorevole.

Sintomi di peritonite

Durante la peritonite si verifica un'intossicazione generale del corpo. La copertura peritoneale, di area uguale alla pelle umana, consente al processo suppurativo di svilupparsi molto rapidamente, dopo di che il corpo del paziente si riempie di tossine, che provoca una ristrutturazione immunologica generale del corpo.

L'inizio della peritonite è accompagnato da paresi intestinale persistente, gonfiore del peritoneo e successivamente si verifica un disturbo emodinamico con una diminuzione della pressione sanguigna. Dopo questa fase, la funzione di formazione delle proteine del fegato diminuisce, i livelli proteici diminuiscono e la sua sintesi viene interrotta. Il contenuto di ammonio e glicole aumenta nel sangue. Le cellule cambiano nelle ghiandole surrenali, nei polmoni si verificano ristagno di sangue e gonfiore e l'attività cardiaca si indebolisce. Nel sistema nervoso si verificano grandi cambiamenti, spesso irreversibili. Il cervello soffre, le sue cellule si gonfiano, la quantità di liquido cerebrospinale aumenta, il metabolismo dell'acqua, dei carboidrati e delle vitamine viene interrotto. La carenza di proteine è molto acuta, si verificano cambiamenti nel fegato e nei reni e i prodotti metabolici intermedi si accumulano nel corpo.

I sintomi della peritonite dipendono dal tipo e dall'entità dell'infiammazione. Di solito si verificano nausea e vomito che non danno sollievo, falso bisogno di urinare, defecare, aumento significativo della temperatura corporea e dolore addominale. Di norma, il dolore si manifesta all'improvviso, in un'area chiaramente definita. L'aspetto e la natura del dolore vengono talvolta paragonati alla sensazione di essere colpiti da un pugnale. Il dolore è molto intenso, con tendenza a diffondersi. Spesso il dolore è costante, ma a volte un sintomo di benessere immaginario si verifica quando il paziente avverte un forte dolore, ma poi il dolore diminuisce man mano che i recettori sul peritoneo si adattano (e questo è un momento pericoloso), ma poi dopo 1-2 ore il dolore appare con rinnovato vigore, man mano che si sviluppa l'infiammazione del peritoneo. L'aspetto del paziente è caratteristico: la pelle è pallida, a volte di colore grigio-giallastro o bluastro, ricoperta di sudore freddo.

Si formano uno o più ascessi e, dopo la guarigione, rimangono aree di fibrosi sotto forma di aderenze intestinali, che nel tempo possono portare allo sviluppo di un'ostruzione intestinale. Nella fase grave della peritonite, sullo sfondo dell'intossicazione, può svilupparsi un'insufficienza renale acuta, le proteine insolubili si accumulano nei tubuli renali e nelle urine compaiono cilindri granulari.

Dopo 3 giorni dall'esordio della malattia si sviluppa uno stadio irreversibile o terminale, che purtroppo termina con la morte dopo 2-3 giorni. Le condizioni generali sono estremamente gravi. In questa fase, le manifestazioni esterne sono così caratteristiche e simili in tutti i pazienti che vengono riunite sotto il nome di “viso di Ippocrate”: pelle umida, pallida, bluastra, guance infossate, lineamenti del viso affilati. Alla palpazione non c'è tensione nei muscoli addominali e nessun dolore. La respirazione è assente o gravemente compromessa, la pressione sanguigna e il polso non vengono determinati. Di norma, in questo momento, i pazienti si trovano in unità di terapia intensiva in condizioni di supporto vitale artificiale. Il terzo stadio è caratterizzato da una mortalità quasi del 100%, poiché si sviluppa un grave fallimento dei sistemi di organi, che non può essere corretto.

Cause di peritonite

Il peritoneo è costituito da sottili fogli di tessuto connettivo che ricoprono la cavità addominale dall'interno, delimitandola dai muscoli e dagli organi interni, separandoli l'uno dall'altro. La peritonite si verifica a causa dell'esposizione a irritanti infettivi o chimici dovuti al contenuto gastrico (contenente acido cloridrico), bile, urina e sangue che entrano nella cavità addominale libera. La causa più comune di peritonite batterica è la perforazione (perforazione) dello stomaco, dell'intestino, della cistifellea o dell'appendice. Il peritoneo è molto resistente alle infezioni. Se l'infezione non persiste, la peritonite non si sviluppa e il peritoneo viene ripristinato a seguito del trattamento.

La perforazione di un organo cavo può verificarsi a causa di:

- rottura dell'appendice (complicanza dell'appendicite acuta non trattata)

- perforazione di un'ulcera allo stomaco o al duodeno

- Ulcerazione della placca linfoide nella febbre tifoide

- danno alla parete intestinale da parte di un corpo estraneo

- perforazione del diverticolo intestinale

- necrosi intestinale dovuta ad ernia

- sovradistensione dell'intestino con ostruzione intestinale

- perforazione di un tumore maligno e altri motivi.

Nelle donne sessualmente attive, una causa comune di peritonite è la malattia infiammatoria pelvica. Dall'utero e dalle tube di Falloppio, l'infiammazione, causata da diversi tipi di batteri, tra cui la gonorrea e la clamidia, si diffonde al peritoneo. In caso di insufficienza cardiaca o epatica, il liquido può accumularsi nell’addome (si sviluppa ascite).

La peritonite può anche derivare dall'irritazione del peritoneo. Ad esempio, l'infiammazione del pancreas (pancreatite acuta) è spesso accompagnata da peritonite; la peritonite può essere causata non solo da agenti infettivi, ma anche dal talco o dall'amido dei guanti chirurgici.

Il suo sviluppo è possibile anche dopo l'intervento chirurgico. Se la cistifellea, l'uretere, la vescica o l'intestino vengono danneggiati accidentalmente durante l'intervento chirurgico, i batteri possono penetrare nella cavità addominale. Durante un'operazione in cui i segmenti intestinali sono collegati, è possibile la penetrazione del contenuto intestinale nella cavità addominale.

La peritonite è spesso causata dalla dialisi peritoneale, una procedura eseguita per trattare l’insufficienza renale. In questo caso gli agenti infettivi riescono ad accedere alla cavità addominale attraverso i drenaggi.

Diagnosi di peritonite

La diagnosi si basa su disturbi, sintomi clinici, esami del sangue di laboratorio e radiografia della cavità addominale.

La diagnosi tempestiva è vitale. L'esame radiografico viene eseguito con il paziente sdraiato e in piedi. A volte alla radiografia addominale è visibile gas libero, che indica una perforazione. Un ago viene utilizzato per rimuovere il liquido dalla cavità addominale per identificare il microrganismo e testarne la sensibilità a vari antibiotici.

Se avverti un dolore intenso all'addome che non diminuisce dopo l'assunzione di antidolorifici, nausea, vomito, febbre o se sospetti un'appendicite, dovresti cercare immediatamente aiuto medico. In questo caso è necessario il ricovero urgente in una struttura medica.

Trattamento della peritonite

Uno dei principali fattori che determinano la gravità e l'esito sfavorevole della peritonite è la sindrome da intossicazione endogena. Nelle fasi iniziali di sviluppo, i metodi chirurgici con igiene radicale della lesione primaria e della cavità addominale sono ampiamente utilizzati con successo. Ma non è sempre possibile effettuare la pulizia radicale del focolaio purulento e al momento dell'intervento il processo infiammatorio nella cavità addominale può acquisire il carattere di un'infezione generalizzata.

La chirurgia urgente è solitamente la prima opzione di trattamento, soprattutto quando si sospetta un’appendicite, una perforazione dell’ulcera o una diverticolite. Per l'infiammazione del pancreas

ghiandole (pancreatite acuta) e malattie infiammatorie degli organi pelvici nelle donne, di solito non è necessario un intervento chirurgico d'urgenza. Gli antibiotici vengono prescritti con urgenza, spesso diversi contemporaneamente. I tubi vengono inseriti attraverso il naso nello stomaco o nell'intestino per drenare liquidi e gas; per via endovenosa - liquidi ed elettroliti per ricostituire la loro perdita.