Innervazione del cuore: che cos'è? Innervazione del cuore. Plessi nervosi extracardiaci ed intracardiaci, loro topografia Parametri fisiologici del flusso sanguigno

Sistema di conduzione del cuore. Innervazione del cuore.

Svolge un ruolo importante nel funzionamento ritmico del cuore e nel coordinamento dell'attività dei muscoli delle singole camere cardiache. sistema di conduzione del cuore , che è una formazione neuromuscolare complessa. Le fibre muscolari che lo compongono (fibre conduttrici) hanno una struttura particolare: le loro cellule sono povere di miofibrille e ricche di sarcoplasma, quindi più leggere. Talvolta sono visibili ad occhio nudo sotto forma di fili leggermente colorati e rappresentano una parte meno differenziata del sincizio originario, sebbene siano di dimensioni maggiori rispetto alle normali fibre muscolari del cuore. Nel sistema conduttivo si distinguono nodi e fasci.

1. Nodo seno-atriale , nodo sinuatrialis, situato in un tratto della parete dell'atrio destro (nel solco terminale, tra la vena cava superiore e l'orecchio destro). È associato ai muscoli degli atri ed è importante per la loro contrazione ritmica.

2. Nodo atrioventricolare , nodus atrioventricularis, situato nella parete dell'atrio destro, vicino al cuspide settale della valvola tricuspide. Le fibre del nodo, direttamente collegate ai muscoli dell'atrio, continuano nel setto tra i ventricoli sotto forma di fascio atrioventricolare, fasciculus atrioventricularis (fascio di Suo) . Nel setto ventricolare, il fascio è diviso in due gambe - crus dextrum et sinistrum, che penetrano nelle pareti degli stessi ventricoli e si ramificano sotto l'endocardio nei loro muscoli. Il fascio atrioventricolare è molto importante per il funzionamento del cuore, poiché trasmette un'onda di contrazione dagli atri ai ventricoli, stabilendo così la regolazione del ritmo della sistole - atri e ventricoli.

Di conseguenza, gli atri sono collegati tra loro dal nodo senoatriale e gli atri e i ventricoli sono collegati dal fascio atrioventricolare. Tipicamente, l'irritazione dell'atrio destro viene trasmessa dal nodo senoatriale al nodo atrioventricolare e da esso lungo il fascio atrioventricolare ad entrambi i ventricoli.

I nervi che innervano i muscoli cardiaci, che hanno una struttura e una funzione particolari, sono complessi e formano numerosi plessi. L'intero sistema nervoso è composto da: 1) tronchi adatti, 2) plessi extracardiaci, 3) plessi nel cuore stesso e 4) campi nodali associati al plesso.

Funzionalmente, i nervi del cuore sono divisi in 4 tipi (I. P. Pavlov): rallentando e accelerando, indebolendosi e rafforzandosi . Morfologicamente questi nervi vanno composto da n. vago e rami tronco simpatico. I nervi simpatici (principalmente fibre postgangliari) derivano dai tre nodi simpatici cervicali superiori e dai cinque nodi simpatici toracici superiori: n. cardiacus cervicalis superiore, medius et inferiore e nn. cardiaci thoracici dai linfonodi toracici del tronco simpatico.

Rami cardiaci nervo vago partono dalla sua regione cervicale (rami cardiaci cervicales superiores), regione toracica (rami cardiaci thoracici) e dal n. laringeo ricorrente vagi (rami cardiaci cervicales inferiores). I nervi che si avvicinano al cuore sono divisi in due gruppi: superficiale e profondo. Dalle fonti elencate si formano due plessi nervosi:

1) superficiale, plesso cardiaco superficiale, tra l'arco aortico (sotto di esso) e la biforcazione del tronco polmonare;

2) profondo, plesso cardiaco profondo, tra l'arco aortico (dietro di esso) e la biforcazione tracheale.

Questi plessi continuano nel plesso coronarius dexter et sinister, che circonda i vasi omonimi, nonché nel plesso situato tra epicardio e miocardio. I rami intraorganici dei nervi si estendono dall'ultimo plesso. I plessi contengono numerosi gruppi di cellule gangliari e nodi nervosi.

Le fibre afferenti partono dai recettori e vanno insieme alle fibre efferenti come parte dei nervi vago e simpatico.

Diagramma della circolazione sanguigna. Microcircolazione. Letto microcircolatorio.

La circolazione sanguigna inizia nei tessuti dove il metabolismo avviene attraverso le pareti dei capillari (sangue e linfatici).

I capillari costituiscono la parte principale del sistema microvascolare, in cui avviene la microcircolazione del sangue e della linfa. La microvascolarizzazione comprende anche i capillari linfatici e gli spazi interstiziali.

Microcircolazione- questo è il movimento del sangue e della linfa nella parte microscopica del letto vascolare. Il letto microcircolatorio, secondo V.V. Kupriyanov, comprende 5 collegamenti: 1) arteriole come le parti più distali del sistema arterioso, 2) precapillari , o arteriole precapillari, che costituiscono un collegamento intermedio tra arteriole e veri capillari; 3) capillari; 4) postcapillari , o venule postcapillari, e 5) venule , che sono le radici del sistema venoso.

Tutti questi collegamenti sono dotati di meccanismi che garantiscono la permeabilità della parete vascolare e la regolazione del flusso sanguigno a livello microscopico. La microcircolazione del sangue è regolata dal lavoro dei muscoli delle arterie e delle arteriole, nonché da speciali sfinteri muscolari, la cui esistenza fu prevista da I.M. Sechenov e li chiamò "rubinetti". Tali sfinteri si trovano nei pre e postcapillari. Alcuni vasi del microcircolo (arteriole) svolgono principalmente una funzione distributiva, mentre altri (precapillari, capillari, postcapillari e venule) svolgono una funzione prevalentemente trofica (metabolica).

In ogni momento solo una parte dei capillari è in funzione (capillari aperti), mentre l'altra rimane di riserva (capillari chiusi).

Oltre ai vasi citati, gli anatomisti sovietici hanno dimostrato che le anastomosi artero-venulari, presenti in tutti gli organi e che rappresentano percorsi di flusso sanguigno arterioso accorciato nel letto venoso, bypassando i capillari, appartengono al letto microcircolatorio. Queste anastomosi sono divise in vere anastomosi o shunt (con e senza dispositivi di chiusura in grado di bloccare il flusso di sangue), e così via interarteriole o semishunt . A causa della presenza di anastomosi arterovenulari, il flusso sanguigno terminale è diviso in due percorsi di movimento sanguigno: 1) transcapillare, che serve per il metabolismo, e 2) iuxtacapillare extracapillare (dal latino juxta - vicino, vicino) flusso sanguigno necessario per la regolazione dell'equilibrio emodinamico; quest'ultima si verifica per la presenza di connessioni dirette (shunt) tra arterie e vene (anastomosi artero-venose) e arteriole e venule (anastomosi artero-venose).

Grazie al flusso sanguigno extracapillare, se necessario, il letto capillare viene scaricato e viene accelerato il trasporto del sangue in un organo o in una determinata zona del corpo. È come una forma speciale di circolazione sanguigna rotatoria, collaterale(Kupriyanov V.V., 1964).

Il letto microcircolatorio non è una somma meccanica di vari vasi, ma un complesso complesso anatomico e fisiologico costituito da 7 collegamenti (5 circolatori, linfatici e interstiziali) e che fornisce il principale processo vitale del corpo: il metabolismo. Pertanto, V.V. Kupriyanov lo considera un sistema di microcircolazione.

La struttura del microcircolo ha le sue caratteristiche in diversi organi, corrispondenti alla loro struttura e funzione. Pertanto, nel fegato ci sono ampi capillari - sinusoidi epatici, nei quali scorre il sangue arterioso e venoso (dalla vena porta). I reni contengono glomeruli capillari arteriosi. Sinusoidi speciali sono caratteristici del midollo osseo, ecc.

Il processo di microcircolazione del fluido non si limita ai vasi sanguigni microscopici. Il corpo umano è costituito per il 70% da acqua, contenuta nelle cellule e nei tessuti e costituisce la maggior parte del sangue e della linfa. Solo 1/5 del liquido totale si trova nei vasi e i restanti 4/5 sono contenuti nel plasma cellulare e nell'ambiente intercellulare. La microcircolazione dei liquidi avviene, oltre che nel sistema circolatorio, anche nei tessuti, nelle cavità sierose e di altro tipo e lungo il percorso del trasporto linfatico.

Dal letto microcircolatorio, il sangue scorre attraverso le vene e la linfa attraverso i vasi linfatici, che alla fine confluiscono nelle vene pericardiche. Il sangue venoso, contenente la linfa ad esso attaccata, scorre nel cuore, prima nell'atrio destro e da esso nel ventricolo destro. Da quest'ultimo il sangue venoso entra nei polmoni attraverso la circolazione polmonare.

Struttura della parete cardiaca

Le pareti delle cavità cardiache variano di spessore, negli atri 2-5 mm, nel ventricolo sinistro ca. 15 mm, a destra ca. 6 mm.

3 strati: ENDOCARDO interno (endotelio liscio e sottile appiattito) - riveste il cuore dall'interno, da esso si formano le valvole;

IL MIOCARDO è tessuto muscolare striato, costituito da 1-2 cellule nucleari, le contrazioni sono involontarie. Nello spessore del miocardio c'è un forte scheletro di tessuto connettivo del cuore. È formato da anelli fibrosi, che sono disposti nel piano delle aperture atrioventricolari e anelli attorno alle aperture dell'aorta e del tronco polmonare. Le fibre muscolari degli atri e dei ventricoli provengono dallo scheletro del cuore, per cui le fibre muscolari dei ventricoli e degli atri non comunicano tra loro e possono contrarsi separatamente.

Lo strato superficiale della muscolatura dell'atrio è costituito da fibre trasversali (circolari) comuni a entrambi gli atri, e lo strato profondo è costituito da fibre posizionate verticalmente (longitudinalmente), indipendenti per ciascun atrio. I ventricoli hanno 3 strati di muscoli: il superficiale e il profondo sono comuni ai ventricoli, lo strato circolare medio è separato per ciascun ventricolo. Le fibre dello strato superficiale dagli anelli fibrosi scendono all'apice del cuore, si piegano e passano nello strato longitudinale profondo, da cui si formano le traverse carnose e i muscoli papillari. Lo strato intermedio è una continuazione delle fibre sia dello strato esterno che di quello profondo.

I fasci muscolari sono poveri di miofibrille, ma ricchi di sarcoplasma (più leggero), lungo il quale si trova un plesso di fibre nervose molli e cellule nervose: questo è il sistema di conduzione del cuore. Forma nodi e fasci negli atri e nei ventricoli.

EPIKARDIUM (cellule epiteliali, strato interno della membrana sierosa pericardica) - copre la superficie esterna e le aree circostanti dell'aorta, del tronco polmonare e della vena cava. PERICARDIO - lo strato esterno del sacco pericardico. Tra lo strato interno del pericardio (epicardio) e lo strato esterno si trova una cavità pericardica a fessura con liquido pericardico (fornisce lubrificazione e previene l'attrito).

Posizione del cuore nel petto (il pericardio è aperto). 1 - arteria succlavia sinistra (a. subclavia sinistra); 2 - arteria carotide comune sinistra (a. carotis communis sinistra); 3 - arco aortico (arcus aortae); 4 - tronco polmonare (truncus pulmonalis); 5 - ventricolo sinistro (ventricolo sinistro); 6 - apice del cuore (apex cordis); 7 - ventricolo destro (ventriculus dexter); 8 - atrio destro (atrio destro); 9 - pericardio (pericardio); 10 - vena cava superiore (v. cava superiore); 11 - tronco brachiocefalico (truncus brachiocephalicus); 12 - arteria succlavia destra (a. subclavia dextra)

Cuore; taglio longitudinale. 1 - vena cava superiore (v. cava superiore); 2 - atrio destro (atrio destro); 3 - valvola atrioventricolare destra (valva atrioventricularis dextra); 4 - ventricolo destro (ventriculus dexter); 5 - setto interventricolare (setto interventricolare); 6 - ventricolo sinistro (ventricolo sinistro); 7 - muscoli papillari (mm. papillares); 8 - corde tendinee (chordae tendineae); 9 - valvola atrioventricolare sinistra (valva atrioventricularis sinistra); 10 - atrio sinistro (atrio sinistro); 11 - vene polmonari (vv. pulmonales); 12 - arco aortico (arcus aortae)

Strato muscolare del cuore (secondo R. D. Sinelnikov). 1 - vv. polmonare; 2 - padiglione auricolare sinistro; 3 - strato muscolare esterno del ventricolo sinistro; 4 - strato muscolare medio; 5 - strato muscolare profondo; 6 - solco interventricolare anteriore; 7 - valvola trunci polmonare; 8 - valvola aorta; 9 - atrio destro; 10-v. cava superiore

Valvole e strati di tessuto connettivo del cuore. 1 - ostium atrioventriculares dextrum; 2 - anulo fibroso destro; 3 - ventricolo destro; 4 - valvola atrioventricolare destra; 5 - trigono fibroso destro; 6 - ostium atrioventricolare sinistrum: 7 - valva atrioventricularis sinistra; 8 - anulus fibrosus sinistro; 9 - trigonum fibrosum sinistrum; 10 - valvola aorta; 11 - valvola trunci polmonare

Cuore e grandi vasi (vista frontale). 1 - arteria carotide comune sinistra; 2 - arteria succlavia sinistra; 3 - arco aortico; 4 - vene polmonari sinistra; 5 - orecchio sinistro; 6 - arteria coronaria sinistra; 7 - arteria polmonare (tagliata); 8 - ventricolo sinistro; 9 - apice del cuore; 10 - aorta discendente; 11 - vena cava inferiore; 12 - ventricolo destro; 13 - arteria coronaria destra; 14 - orecchio destro; 15 - aorta ascendente; 16 - vena cava superiore; 17 - arteria anonima

Cuore (vista posteriore). 1 - arco aortico; 2 - arteria succlavia sinistra; 3 - arteria carotide comune sinistra; 4 - vena azygos; 5 - vena cava superiore; 6 - vene polmonari destre; 7 - vena cava inferiore; 8 - atrio destro; 9 - arteria coronaria destra; 10 - vena media del cuore; 11 - ramo discendente dell'arteria coronaria destra; 12 - ventricolo destro; 13 - apice del cuore; 14 - superficie diaframmatica del cuore; 15 - ventricolo sinistro; 16-17 - drenaggio comune delle vene cardiache (seno coronarico); 18 - atrio sinistro; 19 - vene polmonari sinistra; 20 - rami dell'arteria polmonare

Circolo coronarico della circolazione sanguigna. Le pareti del cuore ricevono il sangue attraverso le arterie coronarie, che nascono dall'aorta sopra le valvole. Le arterie coronarie destra e sinistra si trovano nel solco omonimo e circondano il cuore a semicerchio. Il vaso destro passa nel ramo interventricolare posteriore del cuore e il sinistro nel ramo interventricolare anteriore, entrambe le arterie scendono all'apice del cuore. L'arteria destra rifornisce l'atrio e il ventricolo destro, mentre l'arteria sinistra rifornisce il sinistro. I rami delle arterie si anastomizzano abbondantemente tra loro → afflusso di sangue uniforme a tutte e 3 le membrane del cuore. I bambini hanno meno anastomosi, ma sono più grandi.

Le vene del cuore sono numerose, quelle piccole confluiscono principalmente nell'atrio destro, quelle più grandi confluiscono nel seno coronarico. Il seno coronarico (lungo 5 cm) si trova nella parte posteriore del solco coronarico e si apre anche nell'atrio destro. Raccoglie il sangue dalla grande vena del cuore (che risale lungo il solco interventricolare anteriore), dalla vena media (lungo il solco posteriore) e da altre vene.

Nella parete del cuore ci sono reti di capillari linfatici, interconnessi e situati nello spessore di tutti e 3 gli strati del cuore. Sono assenti nelle valvole e nei fili dei tendini. Nel plesso subepicardico del cuore si formano vasi linfatici, che si trovano nei solchi longitudinali e coronarici, che accompagnano le arterie e le vene del cuore. I vasi linfatici destro e sinistro del cuore seguono il corso delle arterie coronarie. I vasi linfatici del cuore trasportano la linfa ai linfonodi vicino all'arco aortico.

L'apporto di sangue al pericardio viene effettuato dalle arterie pericardico-freniche; tra i rami delle arterie nell'epicardio si formano anastomosi con i rami delle arterie coronarie.

I capillari linfatici del pericardio formano vasi che hanno numerosi nodi regionali: mediastinico anteriore, tracheobronchiale, sternale, diaframmatico.

Arterie e vene del cuore (vista frontale). 1 - padiglione auricolare sinistro; 2 - a. coronaria sinistra; 3 - r. circonflesso a. coronariae sinistrae; 4 - r. interventricolare anteriore; 5 - v. cordis anteriore; 6-a. coronaria destra

Arterie e vene del cuore (vista posteriore). 1 - valvola seno coronarii; 2 - seno coronarius cordis; B - v. cordis parva; 4-a. coronaria destra; 5 - v. cordismedia; 6 -v. ventricolo sinistri posteriore; 7 - v. cordis magna; 8 - r. cicumflesso a. coronariae sinistra

Innervazione del cuore. Le fibre nervose sensoriali e motorie passano al cuore come parte dei nervi vago (parasimpatico) e simpatico. A seconda della natura degli impulsi trasmessi da questi nervi, si distinguono in rallentamento e indebolimento (nel nervo vago), accelerazione e rafforzamento (nel nervo simpatico). Inoltre, il cuore ha la proprietà dell'automatismo, cioè la capacità di contrarsi ritmicamente senza stimoli esterni o influenza del sistema nervoso centrale. I rami cardiaci superiori provengono dalla regione cervicale del nervo vago, mentre i rami cardiaci inferiori dalla regione toracica. I nervi cardiaci simpatici superiori, medi e inferiori originano dai nodi cervicali e toracici superiori del tronco simpatico (midollo spinale). Tutti questi rami nervosi formano 2 plessi cardiaci contenenti nodi nervosi: superficiale (tra l'arco aortico e l'arteria polmonare), profondo (più potente, dietro l'aorta). Dai plessi i nervi si estendono alle pareti del cuore, il suo sistema di conduzione.

Innervazione del cuore

Nervi simpatici- solo lato destro (verde): 1 - catena nodale simpatica, 3 - plesso cardiaco

Nervi parasimpatici- solo lato sinistro (nero): 2 - nervo vago

Sistema di conduzione(rosso): 4 - nodo senoatriale, 5 - nodo atriogastrico, 6 - fascio atriogastrico (Hissa), 7 - gambe del fascio atriogastrico, 8 - fibre muscolari che conducono Purkinje

I corpi cellulari dei primi neuroni si trovano nelle corna laterali dei cinque segmenti superiori del midollo spinale toracico. I processi di questi neuroni terminano nei gangli simpatici cervicali e toracici superiori. Questi nodi contengono secondi neuroni, i cui processi vanno al cuore. Le fibre postgangliari decorrono come parte di diversi nervi cardiaci. La maggior parte delle fibre nervose simpatiche che innervano il cuore originano dal ganglio stellato. I gangli contengono recettori N‑colinergici (il mediatore è l'acetilcolina). I recettori beta-adrenergici si trovano sulle cellule effettrici. La norepinefrina si degrada molto più lentamente dell'acetilcolina e quindi dura più a lungo. Ciò spiega il fatto che dopo la cessazione dell'irritazione del nervo simpatico, per qualche tempo persistono un aumento della frequenza e un'intensificazione delle contrazioni cardiache.

I nervi simpatici, a differenza dei nervi vaghi, sono distribuiti uniformemente in tutte le parti del cuore.

L'effetto dei nervi simpatici sul cuore fu studiato per la prima volta dai fratelli Tsion (1867) e poi da I.P. Pavlov. Zions descrisse un effetto cronotropo positivo quando irritava i nervi simpatici del cuore), chiamarono le fibre corrispondenti nn. accelerantes cordis (acceleratori del cuore).

Quando il nervo simpatico è irritato o esposto direttamente all'adrenalina o alla norepinefrina, si osservano effetti positivi batmo-, dromo-, crono- e inotropi.

Cambiamenti tipici nei potenziali d'azione e nel miogramma sotto l'influenza dei nervi simpatici o del loro mediatore.

L'effetto dell'irritazione del nervo simpatico si osserva dopo un lungo periodo di latenza (10 s o più) e continua molto tempo dopo la cessazione dell'irritazione del nervo (Fig.).

Riso. . L'effetto della stimolazione del nervo simpatico sul cuore della rana.

A - forte aumento e aumento della frequenza cardiaca quando il nervo simpatico è irritato (segno di irritazione sulla linea inferiore); B - l'effetto della soluzione salina prelevata dal primo cuore durante la stimolazione del nervo simpatico sul secondo cuore, che non è stato soggetto ad irritazione.

I.P. Pavlov (1887) scoprì le fibre nervose (rafforzamento del nervo) che aumentano le contrazioni cardiache senza aumentare sensibilmente il ritmo (effetto inotropo positivo).

L'effetto inotropo del nervo “amplificatore” è chiaramente visibile quando la pressione intraventricolare viene registrata con un elettromanometro. La marcata influenza del nervo “rinforzante” sulla contrattilità miocardica si manifesta soprattutto nei casi di disturbi della contrattilità.

Riso. . L'influenza del “nervo rinforzante” sulla dinamica delle contrazioni cardiache;

Il nervo “potenziatore” non solo migliora le normali contrazioni ventricolari, ma elimina anche l'alternante, ripristinando le contrazioni inefficaci a quelle normali (Fig.). L'alternanza delle contrazioni cardiache è un fenomeno quando una contrazione miocardica "normale" (si sviluppa una pressione nel ventricolo che supera la pressione nell'aorta e il sangue viene espulso dal ventricolo nell'aorta) si alterna con una contrazione miocardica "debole", in cui la pressione nel ventricolo in sistole non raggiunge. Non c'è pressione nell'aorta e non si verifica l'emissione di sangue. Secondo I.P. Pavlov, le fibre del nervo “rinforzante” sono specificamente trofiche, cioè stimolando i processi metabolici.

Riso. . Eliminazione delle alternanze nella forza delle contrazioni cardiache da parte del nervo “rinforzante”;

a - prima dell'irritazione, b - durante l'irritazione del nervo. 1 - ECG; 2 - pressione nell'aorta; 3 - pressione nel ventricolo sinistro prima e durante l'irritazione del nervo.

L’influenza del sistema nervoso sul ritmo cardiaco viene attualmente presentata come correttiva, vale a dire Il ritmo del cuore ha origine nel suo pacemaker e gli influssi neurali accelerano o rallentano il tasso di depolarizzazione spontanea delle cellule del pacemaker, accelerando o rallentando la frequenza cardiaca.

Negli ultimi anni sono diventati noti fatti che indicano la possibilità non solo di effetti correttivi, ma anche di attivazione del sistema nervoso sul ritmo cardiaco, quando i segnali che arrivano lungo i nervi avviano le contrazioni cardiache. Ciò può essere osservato negli esperimenti con la stimolazione del nervo vago in una modalità vicina agli impulsi naturali in esso contenuti, ad es. in “salve” (“pacchetti”) di impulsi, e non in un flusso continuo, come tradizionalmente. Quando il nervo vago è irritato da “raffice” di impulsi, il cuore si contrae al ritmo di queste “raffice” (ogni “raffica” corrisponde ad una contrazione del cuore). Modificando la frequenza e le caratteristiche delle “salve”, è possibile controllare il ritmo cardiaco su un ampio intervallo.

La riproduzione del ritmo centrale da parte del cuore modifica radicalmente i parametri elettrofisiologici dell'attività del nodo senoatriale. Quando il nodo funziona in modalità automatica, così come quando la frequenza cambia sotto l'influenza dell'irritazione del nervo vago in modalità tradizionale, l'eccitazione avviene in un punto del nodo; nel caso della riproduzione del ritmo centrale, molte cellule del nodo partecipano simultaneamente all'inizio dell'eccitazione. Su una mappa isocrona del movimento di eccitazione in un nodo, questo processo si riflette non come un punto, ma come una vasta area formata da elementi strutturali eccitati simultaneamente. I segnali che assicurano la riproduzione sincrona del ritmo centrale da parte del cuore differiscono nella loro natura di mediatori dalle influenze inibitorie generali del nervo vago. Apparentemente, i peptidi regolatori rilasciati in questo caso, insieme all'actilcolina, differiscono nella loro composizione, ad es. l'implementazione di ogni tipo di effetto sul nervo vago è assicurata dalla propria miscela di mediatori (“cocktail di mediatori”).

Per modificare la frequenza di invio di “pacchetti” di impulsi dal centro cardiaco del midollo allungato negli esseri umani, è possibile utilizzare un modello del genere. Alla persona viene chiesto di respirare più velocemente del battito del suo cuore. Per fare ciò, controlla il lampeggio della luce del fotostimolatore e produce un respiro per ogni lampo di luce. Il fotostimolatore è impostato su una frequenza superiore alla frequenza cardiaca iniziale. A causa dell'irradiazione dell'eccitazione dai neuroni respiratori a quelli cardiaci nel midollo allungato, nei neuroni efferenti cardiaci del nervo vago si formano "pacchetti" di impulsi in un nuovo ritmo comune ai centri respiratorio e cardiaco. In questo caso, la sincronizzazione dei ritmi della respirazione e del battito cardiaco si ottiene grazie a “raffice” di impulsi che arrivano al cuore lungo i nervi vaghi. Negli esperimenti sui cani, si osserva il fenomeno della sincronizzazione del ritmo respiratorio e cardiaco con un forte aumento della respirazione durante il surriscaldamento. Non appena il ritmo della respirazione accelerata diventa uguale alla frequenza del battito cardiaco, entrambi i ritmi sono sincronizzati e diventano più veloci o più lenti in un certo intervallo in modo sincrono. Se la trasmissione dei segnali lungo i nervi vaghi viene interrotta dal loro taglio o dal blocco del freddo, la sincronizzazione dei ritmi scomparirà. Di conseguenza, in questo modello, il cuore si contrae sotto l'influenza di “raffice” di impulsi che gli arrivano attraverso i nervi vaghi.

La totalità dei fatti sperimentali presentati ha permesso di formare l'idea dell'esistenza, insieme al generatore intracardiaco e centrale del ritmo cardiaco (V.M. Pokrovsky). Allo stesso tempo, quest'ultimo in condizioni naturali forma reazioni adattive (adattative) del cuore, riproducendo il ritmo dei segnali che arrivano al cuore attraverso i nervi vaghi. Il generatore intracardiaco garantisce il supporto vitale preservando la funzione di pompaggio del cuore in caso di spegnimento del generatore centrale durante l'anestesia, una serie di malattie, svenimenti, ecc.

Rifornimento di sangue e innervazione del cuore. Il cuore riceve sangue arterioso, solitamente da due arterie coronarie (coronarie), quella sinistra e quella destra. L'arteria coronaria destra inizia a livello del seno aortico destro e l'arteria coronaria sinistra inizia a livello del seno sinistro. Entrambe le arterie iniziano dall'aorta, leggermente al di sopra delle valvole semilunari, e giacciono nel solco coronarico. L'arteria coronaria destra passa sotto l'appendice atriale destra, lungo il solco coronarico attorno alla superficie destra del cuore, quindi lungo la superficie posteriore a sinistra, dove si anastomizza con un ramo dell'arteria coronaria sinistra. Il ramo più grande dell'arteria coronaria destra è il ramo interventricolare posteriore, che lungo lo stesso solco del cuore si dirige verso il suo apice. I rami dell'arteria coronaria destra forniscono sangue alla parete del ventricolo e dell'atrio destro, alla parte posteriore del setto interventricolare, ai muscoli papillari del ventricolo destro, ai nodi senoatriali e atrioventricolari del sistema di conduzione del cuore.

L'arteria coronaria sinistra si trova tra l'inizio del tronco polmonare e l'appendice dell'atrio sinistro, ed è divisa in due rami: quello interventricolare anteriore e quello flessore. Il ramo interventricolare anteriore corre lungo il solco cardiaco omonimo verso il suo apice e si anastomizza con il ramo interventricolare posteriore dell'arteria coronaria destra. L'arteria coronaria sinistra fornisce la parete del ventricolo sinistro, i muscoli papillari, la maggior parte del setto interventricolare, la parete anteriore del ventricolo destro e la parete dell'atrio sinistro. I rami delle arterie coronarie permettono di fornire sangue a tutte le pareti del cuore. A causa dell'alto livello dei processi metabolici nel miocardio, i microvasi che si anastomizzano tra loro negli strati del muscolo cardiaco ripetono il corso dei fasci di fibre muscolari. Inoltre, ci sono altri tipi di afflusso di sangue al cuore: coronario destro, coronario sinistro e medio, quando il miocardio riceve più sangue dal ramo corrispondente dell'arteria coronaria.

Nel cuore ci sono più vene che arterie. La maggior parte delle grandi vene del cuore si riuniscono in un seno venoso.

Il seguente flusso nel seno venoso: 1) grande vena del cuore - parte dall'apice del cuore, dalla superficie anteriore dei ventricoli destro e sinistro, raccoglie il sangue dalle vene della superficie anteriore di entrambi i ventricoli e dal setto interventricolare; 2) vena media del cuore - raccoglie il sangue dalla parte posteriore del cuore; 3) piccola vena del cuore - si trova sulla superficie posteriore del ventricolo destro e raccoglie il sangue dal lato destro del cuore; 4) vena posteriore del ventricolo sinistro - si forma sulla superficie posteriore del ventricolo sinistro e drena il sangue da quest'area; 5) vena obliqua dell'atrio sinistro - ha origine sulla parete posteriore dell'atrio sinistro e da essa raccoglie il sangue.

Il cuore contiene vene che si aprono direttamente nell'atrio destro: vene anteriori del cuore, in cui il sangue entra dalla parete anteriore del ventricolo destro, e le vene più piccole del cuore, scorre nell'atrio destro e parzialmente nei ventricoli e nell'atrio sinistro.

Il cuore riceve innervazione sensitiva, simpatica e parasimpatica.

Le fibre simpatiche dei tronchi simpatici destro e sinistro, passando come parte dei nervi cardiaci, trasmettono impulsi che accelerano la frequenza cardiaca, espandono il lume delle arterie coronarie e le fibre parasimpatiche conducono impulsi che rallentano la frequenza cardiaca e restringono il lume delle arterie coronarie. arterie coronarie. Le fibre sensibili dei recettori delle pareti del cuore e dei suoi vasi vanno come parte dei nervi ai centri corrispondenti del midollo spinale e del cervello.

Il diagramma di innervazione del cuore (secondo V.P. Vorobyov) è il seguente. Le fonti di innervazione del cuore sono i nervi cardiaci e i rami che vanno al cuore; plessi cardiaci extraorgano (superficiali e profondi), situati vicino all'arco aortico e al tronco polmonare; plesso cardiaco intraorgano, che si trova nelle pareti del cuore ed è distribuito in tutti i suoi strati.

I nervi cervicali superiori, medi e inferiori e quelli cardiaci toracici iniziano dai nodi cervicale e II-V superiore dei tronchi simpatici destro e sinistro. Il cuore è innervato anche dai rami cardiaci dei nervi vago destro e sinistro.

Il plesso cardiaco extraorgano superficiale giace sulla superficie anteriore del tronco polmonare e sul semicerchio concavo dell'arco aortico; il plesso extraorgano profondo si trova dietro l'arco aortico (davanti alla biforcazione tracheale). Il plesso extraorgano superficiale comprende il nervo cardiaco cervicale superiore sinistro dal ganglio simpatico cervicale sinistro e il ramo cardiaco superiore sinistro dal nervo vago sinistro. I rami dei plessi cardiaci extraorgano formano un unico plesso cardiaco intraorgano che, a seconda della sua posizione negli strati del muscolo cardiaco, è convenzionalmente suddiviso in plessi subepicardici, intramuscolari e subendocardici.

L'innervazione ha un effetto regolatore sull'attività del cuore, modificandola in base alle esigenze del corpo.

Cuore - abbondantemente organo innervato. Tra le strutture sensibili del cuore, due popolazioni di meccanorecettori, concentrate principalmente negli atri e nel ventricolo sinistro, sono di primaria importanza: i recettori A rispondono ai cambiamenti della tensione della parete cardiaca e i recettori B sono eccitati quando questa è allungato passivamente. Le fibre afferenti associate a questi recettori fanno parte dei nervi vaghi. Le terminazioni nervose sensoriali libere situate direttamente sotto l'endocardio sono i terminali delle fibre afferenti che passano attraverso i nervi simpatici.

Efferente innervazione del cuore effettuato con la partecipazione di entrambe le parti del sistema nervoso autonomo. I corpi dei neuroni pregangliari simpatici coinvolti nell'innervazione del cuore si trovano nella materia grigia delle corna laterali dei tre segmenti toracici superiori del midollo spinale. Le fibre pregangliari sono dirette ai neuroni del ganglio simpatico toracico superiore (stellato). Le fibre postgangliari di questi neuroni, insieme alle fibre parasimpatiche del nervo vago, formano i nervi cardiaci superiori, medi e inferiori.Le fibre simpatiche penetrano nell'intero organo e innervano non solo il miocardio, ma anche elementi del sistema di conduzione.

Corpi cellulari dei neuroni pregangliari parasimpatici coinvolti innervazione del cuore. situato nel midollo allungato. I loro assoni fanno parte dei nervi vaghi. Dopo che il nervo vago entra nella cavità toracica, da esso si dipartono dei rami che diventano parte dei nervi cardiaci.

I processi del nervo vago, che fanno parte dei nervi cardiaci, lo sono fibre pregangliari parasimpatiche. Da loro, l'eccitazione viene trasmessa ai neuroni intramurali e oltre, principalmente agli elementi del sistema di conduzione. Gli effetti mediati dal nervo vago destro sono rivolti principalmente alle cellule del nodo senoatriale e quello sinistro alle cellule del nodo atrioventricolare. I nervi vaghi non hanno un effetto diretto sui ventricoli del cuore.

Tessuto innervante del pacemaker. i nervi autonomi sono in grado di modificare la loro eccitabilità, causando così cambiamenti nella frequenza di generazione dei potenziali d'azione e nelle contrazioni cardiache ( effetto cronotropo). Le influenze nervose modificano la velocità di trasmissione elettrotonica dell'eccitazione e, di conseguenza, la durata delle fasi del ciclo cardiaco. Tali effetti sono detti dromotropici.

Poiché l’azione dei mediatori del sistema nervoso autonomo è quella di modificare il livello dei nucleotidi ciclici e del metabolismo energetico, i nervi autonomi in generale sono in grado di influenzare la forza delle contrazioni cardiache ( effetto inotropo). In condizioni di laboratorio, è stato ottenuto l'effetto di modificare il valore soglia dell'eccitazione dei cardiomiociti sotto l'influenza di neurotrasmettitori; è designato come batmotropico.

Elencato vie che interessano il sistema nervoso sull'attività contrattile del miocardio e sulla funzione di pompa del cuore sono, sebbene estremamente importanti, influenze modulatrici secondarie ai meccanismi miogenici.

Innervazione del cuore e dei vasi sanguigni

L'attività del cuore è regolata da due paia di nervi: vago e simpatico (Fig. 32). I nervi vaghi hanno origine nel midollo allungato, mentre i nervi simpatici originano dal ganglio simpatico cervicale. I nervi vaghi inibiscono l’attività cardiaca. Se inizi a irritare il nervo vago con una corrente elettrica, il cuore rallenta e addirittura si ferma (Fig. 33). Dopo la cessazione dell'irritazione del nervo vago, la funzione cardiaca viene ripristinata.

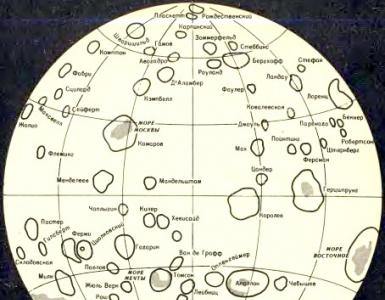

Riso. 32. Schema di innervazione del cuore

Riso. 33. Effetto dell'irritazione del nervo vago sul cuore di una rana

Riso. 34. Effetto dell'irritazione del nervo simpatico sul cuore di una rana

Sotto l'influenza degli impulsi che viaggiano verso il cuore attraverso i nervi simpatici, il ritmo dell'attività cardiaca aumenta e ogni contrazione cardiaca si intensifica (Fig. 34). Allo stesso tempo, il volume del sangue sistolico, o ictus, aumenta.

Se il cane è in uno stato calmo, il suo cuore si contrae da 50 a 90 volte al minuto. Se si tagliano tutte le fibre nervose che vanno al cuore, il cuore ora si contrae 120-140 volte al minuto. Se vengono tagliati solo i nervi vaghi del cuore, la frequenza cardiaca aumenterà fino a 200-250 battiti al minuto. Ciò è dovuto all'influenza dei nervi simpatici conservati. Il cuore dell'uomo e di molti animali è sotto la costante influenza frenante dei nervi vaghi.

I nervi vago e simpatico del cuore di solito agiscono di concerto: se aumenta l'eccitabilità del centro del nervo vago, diminuisce di conseguenza l'eccitabilità del centro del nervo simpatico.

Durante il sonno, in uno stato di riposo fisico del corpo, il cuore rallenta il suo ritmo a causa di un aumento dell'influenza del nervo vago e di una leggera diminuzione dell'influenza del nervo simpatico. Durante il lavoro fisico, la frequenza cardiaca aumenta. In questo caso aumenta l'influenza del nervo simpatico e diminuisce l'influenza del nervo vago sul cuore. In questo modo è garantita una modalità di funzionamento economica del muscolo cardiaco.

I cambiamenti nel lume dei vasi sanguigni si verificano sotto l'influenza degli impulsi trasmessi alle pareti dei vasi sanguigni tramite vasocostrittore nervi. Gli impulsi che provengono da questi nervi hanno origine nel midollo allungato centro vasomotore. La scoperta e la descrizione delle attività di questo centro appartiene a F.V. Ovsyannikov.

Ovsyannikov Philip Vasilievich (1827-1906) - un eccezionale fisiologo e istologo russo, membro a pieno titolo dell'Accademia delle scienze russa, insegnante di I. P. Pavlov. F.V. Ovsyannikov ha studiato problemi di regolazione della circolazione sanguigna. Nel 1871 scoprì il centro vasomotore nel midollo allungato. Ovsyannikov ha studiato i meccanismi di regolazione della respirazione, le proprietà delle cellule nervose e ha contribuito allo sviluppo della teoria dei riflessi nella medicina domestica.

Influenze riflesse sull'attività del cuore e dei vasi sanguigni

Il ritmo e la forza delle contrazioni cardiache cambiano a seconda dello stato emotivo di una persona e del lavoro che svolge. La condizione umana colpisce anche i vasi sanguigni, modificandone il lume. Vedi spesso come, con paura, rabbia o stress fisico, una persona impallidisce o, al contrario, diventa rossa.

Il lavoro del cuore e il lume dei vasi sanguigni sono associati ai bisogni del corpo, dei suoi organi e tessuti per fornire loro ossigeno e sostanze nutritive. L'adattamento dell'attività del sistema cardiovascolare alle condizioni in cui si trova il corpo viene effettuato da meccanismi di regolazione nervosi e umorali, che di solito funzionano in modo interconnesso. Le influenze nervose che regolano l'attività del cuore e dei vasi sanguigni vengono trasmesse loro dal sistema nervoso centrale lungo i nervi centrifughi. L'irritazione di qualsiasi terminazione sensibile può causare di riflesso una diminuzione o un aumento delle contrazioni cardiache. Calore, freddo, iniezioni e altre irritazioni provocano eccitazione alle terminazioni dei nervi centripeti, che viene trasmessa al sistema nervoso centrale e da lì lungo il nervo vago o simpatico raggiunge il cuore.

Esperienza 15

Immobilizzare la rana in modo che il suo midollo allungato sia preservato. Non distruggere il midollo spinale! Attacca la rana al tabellone con la pancia in su. Metti a nudo il tuo cuore. Contare il numero di contrazioni cardiache in 1 minuto. Quindi usa una pinzetta o una forbice per colpire la rana sull'addome. Contare il numero di contrazioni cardiache in 1 minuto. Dopo un colpo all'addome, l'attività del cuore rallenta o addirittura si interrompe temporaneamente. Ciò accade di riflesso. Un colpo all'addome provoca un'eccitazione dei nervi centripeti, che raggiungono il centro dei nervi vaghi attraverso il midollo spinale. Da qui l'eccitazione lungo le fibre centrifughe del nervo vago raggiunge il cuore e ne inibisce o arresta le contrazioni.

Spiega perché il midollo spinale della rana non può essere distrutto in questo esperimento.

È possibile provocare l'arresto cardiaco in una rana colpendola nell'addome se gli viene rimosso il midollo allungato?

I nervi centrifughi del cuore ricevono impulsi non solo dal midollo allungato e dal midollo spinale, ma anche dalle parti sovrastanti del sistema nervoso centrale, compresa la corteccia cerebrale. È noto che il dolore provoca un aumento della frequenza cardiaca. Se a un bambino sono state somministrate iniezioni durante il trattamento, solo la vista di un camice bianco causerà condizionatamente un aumento della sua frequenza cardiaca. Ciò è evidenziato anche dai cambiamenti nell'attività cardiaca negli atleti prima dell'inizio e negli scolari e negli studenti prima degli esami.

Riso. 35. Struttura delle ghiandole surrenali: 1 - strato esterno, o corticale, in cui vengono prodotti idrocortisone, corticosterone, aldosterone e altri ormoni; 2 - lo strato interno, o midollo, in cui si formano l'adrenalina e la norepinefrina

Gli impulsi del sistema nervoso centrale vengono trasmessi simultaneamente attraverso i nervi al cuore e dal centro vasomotore attraverso altri nervi ai vasi sanguigni. Pertanto, di solito sia il cuore che i vasi sanguigni rispondono di riflesso all'irritazione proveniente dall'ambiente esterno o interno del corpo.

Regolazione umorale della circolazione sanguigna

L’attività del cuore e dei vasi sanguigni è influenzata dalle sostanze chimiche presenti nel sangue. Quindi, nelle ghiandole endocrine - le ghiandole surrenali - viene prodotto l'ormone adrenalina(Fig. 35). Accelera e migliora l'attività del cuore e restringe il lume dei vasi sanguigni.

Nelle terminazioni nervose dei nervi parasimpatici si forma, acetilcolina. che espande il lume dei vasi sanguigni e rallenta e indebolisce l'attività cardiaca. Alcuni sali influenzano anche il funzionamento del cuore. Un aumento della concentrazione di ioni potassio inibisce il lavoro del cuore e un aumento della concentrazione di ioni calcio provoca un aumento della frequenza e un'intensificazione dell'attività cardiaca.

Gli influssi umorali sono strettamente legati alla regolazione nervosa del sistema circolatorio. Il rilascio di sostanze chimiche nel sangue e il mantenimento di determinate concentrazioni nel sangue sono regolati dal sistema nervoso.

L'attività dell'intero sistema circolatorio è finalizzata a fornire all'organismo la quantità necessaria di ossigeno e sostanze nutritive in diverse condizioni, rimuovendo i prodotti metabolici dalle cellule e dagli organi e mantenendo la pressione sanguigna a un livello costante. Ciò crea le condizioni per mantenere la costanza dell'ambiente interno del corpo.

Innervazione del cuore

L'innervazione simpatica del cuore viene effettuata da centri situati nelle corna laterali dei tre segmenti toracici superiori del midollo spinale. Le fibre nervose pregangliari che emanano da questi centri vanno ai gangli simpatici cervicali e da lì trasmettono l'eccitazione ai neuroni, le fibre postgangliari da cui innervano tutte le parti del cuore. Queste fibre trasmettono la loro influenza sulle strutture del cuore con l'aiuto del mediatore noradrenalina e attraverso i recettori p-adrenergici. I recettori Pi predominano sulle membrane del miocardio contrattile e sul sistema di conduzione. Ce ne sono circa 4 volte di più dei recettori P2.

L'innervazione simpatica del cuore viene effettuata da centri situati nelle corna laterali dei tre segmenti toracici superiori del midollo spinale. Le fibre nervose pregangliari che emanano da questi centri vanno ai gangli simpatici cervicali e da lì trasmettono l'eccitazione ai neuroni, le fibre postgangliari da cui innervano tutte le parti del cuore. Queste fibre trasmettono la loro influenza sulle strutture del cuore con l'aiuto del mediatore noradrenalina e attraverso i recettori p-adrenergici. I recettori Pi predominano sulle membrane del miocardio contrattile e sul sistema di conduzione. Ce ne sono circa 4 volte di più dei recettori P2.

I centri simpatici che regolano il funzionamento del cuore, a differenza di quelli parasimpatici, non hanno un tono pronunciato. Periodicamente si verifica un aumento degli impulsi dai centri nervosi simpatici al cuore. Ad esempio, quando questi centri vengono attivati, in modo riflessivo o per influenze discendenti dai centri del tronco encefalico, dell'ipotalamo, del sistema limbico e della corteccia cerebrale.

Gli effetti riflessi sul lavoro del cuore vengono effettuati da molte zone riflessogene, compresi i recettori del cuore stesso. In particolare, uno stimolo adeguato per i cosiddetti recettori A degli atri è un aumento della tensione miocardica e un aumento della pressione negli atri. Gli atri e i ventricoli contengono recettori B che si attivano quando il miocardio si allunga. Esistono anche recettori del dolore che provocano un dolore intenso quando l'apporto di ossigeno al miocardio è insufficiente (dolore durante un infarto). Gli impulsi provenienti da questi recettori vengono trasmessi al sistema nervoso attraverso le fibre che passano attraverso il vago e i rami dei nervi simpatici.