Qual è la portata percepita dall'orecchio umano? Peculiarità della percezione del suono umano. Suddivisione della gamma udibile in sottogruppi più piccoli

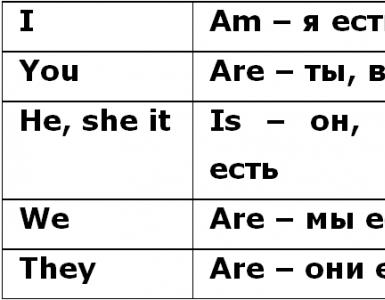

Una persona percepisce il suono attraverso l'orecchio (Fig.).

C'è un lavandino situato all'esterno orecchio esterno , passando nel canale uditivo con un diametro D 1 = 5 mm e lunghezza 3 cm.

Poi c'è il timpano, che vibra sotto l'influenza di un'onda sonora (risuona). La membrana è attaccata alle ossa orecchio medio , trasmettendo la vibrazione ad un'altra membrana e successivamente all'orecchio interno.

Orecchio interno sembra un tubo attorcigliato ("lumaca") con liquido. Il diametro di questo tubo D 2 = 0,2 mm lunghezza 3 – 4 cm lungo.

Poiché le vibrazioni dell'aria in un'onda sonora sono deboli per eccitare direttamente il fluido nella coclea, il sistema dell'orecchio medio e interno, insieme alle loro membrane, svolge il ruolo di un amplificatore idraulico. L'area del timpano dell'orecchio interno è più piccola dell'area della membrana dell'orecchio medio. La pressione esercitata dal suono sui timpani è inversamente proporzionale alla superficie:

.

.

Pertanto, la pressione sull'orecchio interno aumenta in modo significativo:

.

.

Nell'orecchio interno, un'altra membrana (longitudinale) è tesa per tutta la sua lunghezza, dura all'inizio dell'orecchio e morbida alla fine. Ciascuna sezione di questa membrana longitudinale può vibrare alla propria frequenza. Nella sezione dura vengono eccitate le oscillazioni ad alta frequenza e nella sezione morbida vengono eccitate le oscillazioni a bassa frequenza. Lungo questa membrana si trova il nervo vestibolococleare, che rileva le vibrazioni e le trasmette al cervello.

Frequenza di vibrazione più bassa di una sorgente sonora 16-20 Hz viene percepito dall'orecchio come un suono basso e basso. Regione massima sensibilità uditiva cattura parte delle frequenze medie e parte delle sottogamme delle frequenze alte e corrisponde alla gamma di frequenze da 500 Hz Prima 4-5 chilocicli . La voce umana e i suoni prodotti dalla maggior parte dei processi naturali per noi importanti hanno una frequenza nello stesso intervallo. In questo caso, suoni con frequenze che vanno da 2kHz Prima 5kHz sentito dall'orecchio come un suono squillante o sibilante. In altre parole, le informazioni più importanti vengono trasmesse a frequenze audio fino a circa 4-5 chilocicli.

Inconsciamente, una persona divide i suoni in "positivo", "negativo" e "neutro".

I suoni negativi includono suoni che prima erano sconosciuti, strani e inspiegabili. Causano paura e ansia. Questi includono anche suoni a bassa frequenza, ad esempio il suono basso di un tamburo o l'ululato di un lupo, poiché suscitano paura. Inoltre, la paura e l'orrore vengono suscitati da suoni a bassa frequenza non udibili (infrasuoni). Esempi:

Negli anni '30 del XX secolo, un'enorme canna d'organo veniva utilizzata come effetto scenico in uno dei teatri di Londra. Gli infrasuoni di questo tubo fecero tremare l'intero edificio e il terrore si insinuò nella gente.

I dipendenti del Laboratorio Nazionale di Fisica in Inghilterra hanno condotto un esperimento aggiungendo frequenze ultrabasse (infrasuoni) al suono degli strumenti acustici convenzionali della musica classica. Gli ascoltatori hanno avvertito un calo dell'umore e hanno provato un sentimento di paura.

Presso il Dipartimento di Acustica dell'Università Statale di Mosca sono stati condotti studi sull'influenza della musica rock e pop sul corpo umano. Si è scoperto che la frequenza del ritmo principale della composizione "Deep People" provoca eccitazione incontrollabile, perdita di controllo su se stessi, aggressività verso gli altri o emozioni negative verso se stessi. La canzone "The Beatles", a prima vista euforica, si è rivelata dannosa e persino pericolosa, perché ha un ritmo di base di circa 6,4 Hz. Questa frequenza risuona con le frequenze del torace, della cavità addominale ed è vicina alla frequenza naturale del cervello (7 Hz.). Pertanto, ascoltando questa composizione, i tessuti dell'addome e del torace iniziano a far male e gradualmente crollano.

Gli infrasuoni provocano vibrazioni in vari sistemi del corpo umano, in particolare nel sistema cardiovascolare. Ciò ha effetti negativi e può portare, ad esempio, all’ipertensione. Le oscillazioni alla frequenza di 12 Hz possono, se la loro intensità supera una soglia critica, causare la morte di organismi superiori, compreso l'uomo. Questa e altre frequenze infrasuoni sono presenti nel rumore industriale, nel rumore autostradale e in altre fonti.

Commento: Negli animali, la risonanza delle frequenze musicali e delle frequenze naturali può portare alla rottura delle funzioni cerebrali. Quando suona "metal rock", le mucche smettono di dare il latte, ma i maiali, al contrario, adorano il metal rock.

I suoni di un ruscello, la marea o il canto degli uccelli sono positivi; inducono la calma.

Inoltre, il rock non è sempre cattivo. Ad esempio, la musica country suonata con il banjo aiuta a riprendersi, sebbene abbia un effetto negativo sulla salute proprio all'inizio della malattia.

I suoni positivi includono melodie classiche. Ad esempio, gli scienziati americani hanno messo i neonati prematuri in scatole per ascoltare la musica di Bach e Mozart, e i bambini si sono ripresi rapidamente e hanno guadagnato peso.

Il suono delle campane ha un effetto benefico sulla salute umana.

Qualsiasi effetto sonoro viene potenziato al crepuscolo e nell'oscurità, poiché la percentuale di informazioni ricevute attraverso la vista diminuisce

Assorbimento acustico nell'aria e nelle superfici circostanti

Assorbimento del suono nell'aria

In ogni momento e in qualsiasi punto della stanza, l'intensità del suono è uguale alla somma dell'intensità del suono diretto proveniente direttamente dalla sorgente e dell'intensità del suono riflesso dalle superfici circostanti della stanza:

Quando il suono si propaga nell'aria atmosferica e in qualsiasi altro mezzo, si verificano perdite di intensità. Queste perdite sono dovute all'assorbimento dell'energia sonora nell'aria e nelle superfici circostanti. Consideriamo l'assorbimento acustico utilizzando teoria delle onde .

Assorbimento il suono è il fenomeno della trasformazione irreversibile dell'energia di un'onda sonora in un altro tipo di energia, principalmente nell'energia del movimento termico delle particelle del mezzo. L'assorbimento acustico avviene sia nell'aria che quando il suono viene riflesso dalle superfici circostanti.

Assorbimento del suono nell'aria accompagnato da una diminuzione della pressione sonora. Lascia che il suono viaggi lungo la direzione R dalla fonte. Poi a seconda della distanza R rispetto alla sorgente sonora, l'ampiezza della pressione sonora diminuisce secondo legge esponenziale :

,

(63)

,

(63)

Dove P 0 – pressione sonora iniziale a R = 0

,

,

– coefficiente di assorbimento suono. La formula (63) esprime legge dell'assorbimento acustico .

Significato fisico coefficiente è che il coefficiente di assorbimento è numericamente uguale al reciproco della distanza alla quale diminuisce la pressione sonora e = 2,71 una volta:

Unità SI:

.

.

Poiché la forza del suono (intensità) è proporzionale al quadrato della pressione sonora, allora è la stessa cosa legge dell'assorbimento acustico può essere scritto come:

,

(63*)

,

(63*)

Dove IO 0 – potenza del suono (intensità) vicino alla sorgente sonora, cioè a R = 0 :

.

.

Grafici delle dipendenze P suono (R) E IO(R) sono presentati in Fig. 16.

Dalla formula (63*) segue che per il livello di intensità sonora vale l'equazione:

.

.

.

(64)

.

(64)

Pertanto, l’unità SI del coefficiente di assorbimento è: neper al metro

,

,

Inoltre, può essere calcolato in belah al metro (b/m) O decibel al metro (dB/m).

Commento: L'assorbimento acustico può essere caratterizzato fattore di perdita , che è uguale

,

(65)

,

(65)

Dove – lunghezza d'onda del suono, prodotto – l coefficiente di attenuazione ogaritmica suono. Un valore pari al reciproco del coefficiente di perdita

,

,

chiamato fattore di qualità .

Non esiste ancora una teoria completa sull’assorbimento acustico nell’aria (atmosfera). Numerose stime empiriche danno valori diversi per il coefficiente di assorbimento.

La prima teoria (classica) dell'assorbimento acustico è stata creata da Stokes e si basa sulla presa in considerazione dell'influenza della viscosità (attrito interno tra gli strati di un mezzo) e della conduttività termica (equalizzazione della temperatura tra gli strati di un mezzo). Semplificato Formula di Stokes ha la forma:

,

(66)

,

(66)

Dove – viscosità dell'aria, – Rapporto di Poisson, 0 – densità dell'aria a 0 0 C, – velocità del suono nell'aria. Per condizioni normali, questa formula assumerà la forma:

.

(66*)

.

(66*)

Tuttavia, la formula di Stokes (63) o (63*) è valida solo per monoatomico gas i cui atomi hanno tre gradi di libertà traslazionali, cioè quando =1,67 .

Per gas di 2, 3 o molecole poliatomiche Senso significativamente di più, poiché il suono eccita i gradi di libertà rotazionali e vibrazionali delle molecole. Per tali gas (compresa l'aria), la formula è più accurata

,

(67)

,

(67)

Dove T N = 273,15 mila – temperatura assoluta di scioglimento del ghiaccio (punto triplo), P N = 1,013 . 10 5 Papà - pressione atmosferica normale, T E P– temperatura reale (misurata) e pressione atmosferica, =1,33 per i gas biatomici, =1,33 per gas tri- e poliatomici.

Assorbimento acustico racchiudendo le superfici

Assorbimento acustico racchiudendo le superfici si verifica quando il suono viene riflesso da essi. In questo caso, una parte dell'energia dell'onda sonora viene riflessa e provoca la comparsa di onde sonore stazionarie, mentre l'altra energia viene convertita nell'energia del movimento termico delle particelle dell'ostacolo. Questi processi sono caratterizzati dal coefficiente di riflessione e dal coefficiente di assorbimento della struttura che li racchiude.

Coefficiente di riflessione il suono proveniente da un ostacolo è quantità adimensionale pari al rapporto tra la parte dell'energia delle ondeW negativo , riflessa dall'ostacolo, all'intera energia dell'ondaW tampone cadere su un ostacolo

.

.

L'assorbimento acustico da parte di un ostacolo è caratterizzato da coefficiente di assorbimento – quantità adimensionale pari al rapporto tra la parte dell'energia delle ondeW assorbente inghiottito da un ostacolo(e trasformata nell’energia interna della sostanza barriera), a tutta l'energia delle ondeW tampone cadere su un ostacolo

.

.

Coefficiente di assorbimento medio il suono di tutte le superfici circostanti è uguale

,

,

,

(68*)

,

(68*)

Dove io – coefficiente di assorbimento acustico del materiale io l'ostacolo, S i – area io gli ostacoli, S– area totale degli ostacoli, N- numero di ostacoli diversi.

Da questa espressione possiamo concludere che il coefficiente di assorbimento medio corrisponde ad un unico materiale che potrebbe rivestire tutte le superfici delle barriere della stanza mantenendo assorbimento acustico totale (UN ), pari

.

(69)

.

(69)

Significato fisico dell'assorbimento acustico totale (A): è numericamente pari al coefficiente di assorbimento acustico di un'apertura aperta con superficie di 1 m2.

.

.

Si chiama l'unità di assorbimento acustico sabino:

.

.

È un organo specializzato complesso costituito da tre sezioni: l'orecchio esterno, medio e interno.

L'orecchio esterno è un apparato di raccolta del suono. Le vibrazioni sonore vengono captate dalle orecchie e trasmesse attraverso il canale uditivo esterno al timpano, che separa l'orecchio esterno dall'orecchio medio. La percezione del suono e l'intero processo di ascolto con due orecchie, il cosiddetto udito biniurale, è importante per determinare la direzione del suono. Le vibrazioni sonore provenienti dal lato raggiungono l'orecchio più vicino alcune frazioni decimali di secondo (0,0006 s) prima dell'altro. Questa piccolissima differenza nel tempo di arrivo del suono ad entrambe le orecchie è sufficiente per determinarne la direzione.

L'orecchio medio è una cavità aerea che si collega al rinofaringe attraverso la tromba di Eustachio. Le vibrazioni dal timpano attraverso l'orecchio medio vengono trasmesse da 3 ossicini uditivi collegati tra loro - il martello, l'incudine e la staffa, e quest'ultima, attraverso la membrana della finestra ovale, trasmette queste vibrazioni al fluido situato nell'orecchio interno - perilinfa. Grazie agli ossicini uditivi, l'ampiezza delle vibrazioni diminuisce e la loro forza aumenta, consentendo alla colonna di fluido nell'orecchio interno di muoversi. L'orecchio medio ha uno speciale meccanismo per adattarsi ai cambiamenti dell'intensità del suono. Con suoni forti, muscoli speciali aumentano la tensione del timpano e riducono la mobilità della staffa. Ciò riduce l'ampiezza delle vibrazioni e protegge l'orecchio interno da eventuali danni.

L'orecchio interno con la coclea situata al suo interno si trova nella piramide dell'osso temporale. La coclea umana forma 2,5 giri a spirale. Il canale cocleare è diviso da due partizioni (la membrana principale e la membrana vestibolare) in 3 passaggi stretti: quello superiore (scala vestibularis), quello medio (canale membranoso) e quello inferiore (scala tympani). Alla sommità della coclea è presente un'apertura che collega in un unico canale i canali superiore ed inferiore, andando dalla finestra ovale alla sommità della coclea e poi alla finestra rotonda. La loro cavità è riempita con un liquido - perilinfa, e la cavità del canale membranoso medio è riempita con un liquido di diversa composizione - endolinfa. Nel canale centrale c'è un apparato di ricezione del suono - l'organo del Corti, in cui sono presenti i recettori per le vibrazioni sonore - le cellule ciliate.

Meccanismo di percezione del suono. Il meccanismo fisiologico della percezione del suono si basa su due processi che avvengono nella coclea: 1) separazione dei suoni di diverse frequenze nel luogo del loro maggiore impatto sulla membrana principale della coclea e 2) conversione delle vibrazioni meccaniche in eccitazione nervosa da parte del recettore cellule. Le vibrazioni sonore che entrano nell'orecchio interno attraverso la finestra ovale vengono trasmesse alla perilinfa e le vibrazioni di questo fluido portano a spostamenti della membrana principale. L'altezza della colonna di liquido vibrante e, di conseguenza, il punto di massimo spostamento della membrana principale dipendono dall'altezza del suono. Pertanto, con suoni di altezze diverse, vengono eccitate diverse cellule ciliate e diverse fibre nervose. Un aumento dell'intensità del suono porta ad un aumento del numero di cellule ciliate e fibre nervose eccitate, che consente di distinguere l'intensità delle vibrazioni sonore.

La trasformazione delle vibrazioni nel processo di eccitazione viene effettuata da speciali recettori: le cellule ciliate. I peli di queste cellule sono immersi nella membrana tegumentaria. Le vibrazioni meccaniche sotto l'influenza del suono portano allo spostamento della membrana tegumentaria rispetto alle cellule recettrici e alla piegatura dei peli. Nelle cellule recettrici, lo spostamento meccanico dei peli provoca un processo di eccitazione.

Conduttività sonora. Sono presenti la conduzione aerea e quella ossea. In condizioni normali, nell'uomo prevale la conduzione aerea: le onde sonore vengono catturate dall'orecchio esterno e le vibrazioni dell'aria vengono trasmesse attraverso il canale uditivo esterno all'orecchio medio e interno. Nel caso della conduzione ossea, le vibrazioni sonore vengono trasmesse attraverso le ossa del cranio direttamente alla coclea. Questo meccanismo di trasmissione delle vibrazioni sonore è importante quando una persona si immerge sott'acqua.

Una persona di solito percepisce suoni con una frequenza compresa tra 15 e 20.000 Hz (nell'intervallo tra 10 e 11 ottave). Nei bambini il limite superiore raggiunge i 22.000 Hz; con l'età diminuisce. La sensibilità più elevata è stata riscontrata nell'intervallo di frequenze compreso tra 1000 e 3000 Hz. Questa regione corrisponde alle frequenze più comuni della parola e della musica umana.

Percezione umana dei suoni

1. Peculiarità della percezione del suono da parte dell'orecchio umano

Tutti i programmi trasmessi tramite sistemi di radiodiffusione, comunicazione e registrazione del suono sono destinati alla percezione umana delle informazioni. Pertanto, i requisiti per le caratteristiche di base di questi sistemi non possono essere ragionevolmente formulati senza informazioni accurate sulle proprietà dell'udito. Qualsiasi miglioramento del sistema che non sia udibile comporterà un inutile spreco di tempo e denaro. Di conseguenza, uno specialista coinvolto nello sviluppo o nel funzionamento di sistemi di registrazione e riproduzione del suono deve conoscere le caratteristiche di base della percezione dei suoni da parte dell'orecchio umano.

L'organo uditivo umano si trova nello spessore delle ossa temporali ed è diviso in orecchio esterno, orecchio medio e orecchio interno. L'orecchio esterno comprende il padiglione auricolare e il canale uditivo, che termina ciecamente con il timpano. Il canale uditivo ha una risonanza debole ad una frequenza di circa 3 kHz e un'amplificazione ad una frequenza di risonanza di ~ 3. Il timpano è formato da tessuto connettivo elastico che vibra sotto l'influenza delle onde sonore. Dietro il timpano si trova l'orecchio medio, che comprende: la cavità timpanica, piena d'aria; gli ossicini uditivi e la tromba uditiva (di Eustachio), che collega la cavità dell'orecchio medio con la cavità faringea. Gli ossicini uditivi: martello, incudine e staffa formano un sistema di leve che trasmette le vibrazioni del timpano alla membrana della finestra ovale, che separa l'orecchio medio da quello interno. Questo sistema di leve trasforma le vibrazioni ad alta ampiezza di velocità/piccola pressione del timpano in vibrazioni a bassa ampiezza di velocità/alta pressione della membrana. Il coefficiente di trasformazione di questo sistema è di circa 50 – 60. La cavità timpanica ha una debole risonanza ad una frequenza di ~ 1200 Hz. Dietro la membrana del forame ovale si trova l'orecchio interno, costituito dal vestibolo, tre canali semicircolari e la coclea, piena di liquido. I canali semicircolari fanno parte dell'organo dell'equilibrio e la coclea fa parte dell'organo dell'udito. La coclea è un canale lungo circa 32 mm, avvolto a spirale. Il canale è diviso lungo tutta la sua lunghezza da due partizioni: la membrana Reissner e la membrana basilare (principale) (vedi Fig. 1).

| Per un - a |

| L"2 |

Figura 2. Circuito elettrico equivalente dell'analizzatore dell'udito.

Il circuito equivalente contiene ~ 140 collegamenti paralleli - risonatori, modellando le fibre della membrana basilare, le induttanze L" i collegate in serie sono equivalenti alla massa della linfa, la corrente nei risonatori è proporzionale alla velocità di oscillazione del fibre.La selettività dei risonatori è bassa.

Pertanto, per una frequenza di 250 Hz la larghezza di banda del risonatore è ~ 35 Hz (Q = 7), per una frequenza di 1000 Hz – 50 Hz (Q = 20) e per una frequenza di 4000 Hz – 200 Hz (Q = 20) . Queste bande passanti caratterizzano le cosiddette. strisce per l'udito critico. Il concetto di bande uditive critiche viene utilizzato nel calcolo dell'intelligibilità del parlato, ecc.

Poiché diverse cellule ciliate sono collegate a una fibra nervosa, una persona non può ricordare più di 250 gradazioni nell'intera gamma di frequenze. Con una diminuzione dell'intensità del suono, questo numero diminuisce e, in media, è di 150 gradazioni.

I valori di frequenza adiacenti differiscono di almeno il 4%. Che coincide all'incirca con l'ampiezza delle bande uditive critiche (per questo motivo, i film girati a 24 fotogrammi al secondo possono essere mostrati in televisione a -25 fotogrammi al secondo. Anche i musicisti esperti non notano la differenza nel suono).

Tuttavia, in presenza simultanea di due vibrazioni, l'orecchio rileva una differenza di frequenze di ~0,5 Hz dovuta alla comparsa dei battiti.

La frequenza delle vibrazioni sonore produce una sensazione di qualità del suono chiamata altezza. Un aumento graduale della frequenza di vibrazione provoca la sensazione di un cambiamento di tono da basso (basso) ad alto. L'altezza è descritta da una scala di note musicali che è correlata unicamente alla scala di frequenza.

L'intervallo tra le due frequenze determina la quantità di variazione dell'intonazione. L'unità base del cambiamento di intonazione è l'ottava. Un'ottava corrisponde a un doppio cambiamento di frequenza: 1 ottava

. Il numero di ottave di cui il tono è cambiato può essere determinato come segue: . Un'ottava è un intervallo di altezza grande, quindi vengono utilizzati intervalli più piccoli: terze, semitoni, centesimi. ottava = 3 terze = 12 semitoni = 1200 centesimi. Rapporto di frequenza: in terzi - 1,26, per semitoni - 1,06, per centesimi - 1,0006.Spesso valutiamo la qualità del suono. Quando si sceglie un microfono, un software di elaborazione audio o un formato di registrazione di file audio, una delle domande più importanti è quanto suonerà bene. Ma ci sono differenze tra le caratteristiche del suono che possono essere misurate e quelle che possono essere udite.

Tono, timbro, ottava.

Il cervello percepisce i suoni di determinate frequenze. Ciò è dovuto alle peculiarità del meccanismo dell'orecchio interno. I recettori situati sulla membrana principale dell'orecchio interno convertono le vibrazioni sonore in potenziali elettrici che eccitano le fibre nervose uditive. Le fibre del nervo uditivo hanno selettività di frequenza dovuta all'eccitazione delle cellule dell'organo del Corti situate in diversi punti della membrana principale: le alte frequenze vengono percepite vicino alla finestra ovale, le basse frequenze vengono percepite all'apice della spirale.

La caratteristica fisica del suono, la frequenza, è strettamente correlata all'altezza che percepiamo. La frequenza viene misurata come il numero di cicli completi di un'onda sinusoidale in un secondo (hertz, Hz). Questa definizione di frequenza si basa sul fatto che un'onda sinusoidale ha esattamente la stessa forma d'onda. Nella vita reale, pochissimi suoni hanno questa proprietà. Tuttavia, qualsiasi suono può essere rappresentato come un insieme di oscillazioni sinusoidali. Di solito chiamiamo questo set un tono. Cioè, un tono è un segnale di una certa altezza che ha uno spettro discreto (suoni musicali, suoni vocalici del discorso), in cui viene evidenziata la frequenza di un'onda sinusoidale, che ha l'ampiezza massima in questo insieme. Un segnale con un ampio spettro continuo, le cui componenti di frequenza hanno tutte la stessa intensità media, è chiamato rumore bianco.

Un aumento graduale della frequenza delle vibrazioni sonore è percepito come un cambiamento graduale del tono dal più basso (basso) al più alto.

Il grado di precisione con cui una persona determina l'altezza di un suono a orecchio dipende dall'acutezza e dalla formazione del suo udito. L'orecchio umano può distinguere chiaramente due toni di tono vicino. Ad esempio, nella gamma di frequenza di circa 2000 Hz, una persona può distinguere tra due toni che differiscono l'uno dall'altro in frequenza di 3-6 Hz o anche meno.

Lo spettro di frequenze di uno strumento musicale o di una voce contiene una sequenza di picchi equidistanti: armoniche. Corrispondono a frequenze multiple di una certa frequenza base, la più intensa delle onde sinusoidali che compongono il suono.

Il suono particolare (timbro) di uno strumento musicale (voce) è associato all'ampiezza relativa di varie armoniche e l'altezza percepita da una persona trasmette in modo più accurato la frequenza di base. Il timbro, essendo un riflesso soggettivo del suono percepito, non ha una valutazione quantitativa ed è caratterizzato solo qualitativamente.

In un tono “puro” esiste una sola frequenza. Tipicamente, il suono percepito è costituito dalla frequenza del tono principale e da diverse frequenze "impurità", chiamate sovratoni. I sovratoni sono multipli della frequenza del tono principale e hanno un'ampiezza minore. Il timbro del suono dipende dalla distribuzione dell'intensità dalla distribuzione dell'intensità tra gli armonici. Lo spettro delle combinazioni di suoni musicali, chiamato accordo, dipende dalla distribuzione dell'intensità tra gli armonici. Tale spettro contiene diverse frequenze fondamentali insieme agli armonici di accompagnamento.

Se la frequenza di un suono è esattamente il doppio della frequenza di un altro, le onde sonore “si adattano” l’una all’altra. La distanza di frequenza tra tali suoni è chiamata ottava. La gamma di frequenze percepite dagli esseri umani, 16-20.000 Hz, copre circa da dieci a undici ottave.

Ampiezza delle vibrazioni sonore e volume.

La parte udibile della gamma sonora è divisa in suoni a bassa frequenza - fino a 500 Hz, media frequenza - 500-10.000 Hz e alta frequenza - oltre 10.000 Hz. L'orecchio è più sensibile a una gamma relativamente ristretta di suoni a media frequenza da 1000 a 4000 Hz. Cioè, i suoni con la stessa intensità nella gamma delle frequenze medie possono essere percepiti come forti, ma nella gamma delle frequenze basse o alte possono essere percepiti come silenziosi o non essere affatto uditi. Questa caratteristica della percezione del suono è dovuta al fatto che le informazioni sonore necessarie per l'esistenza umana - parole o suoni della natura - vengono trasmesse principalmente nella gamma delle frequenze medie. Pertanto, il volume non è un parametro fisico, ma l'intensità della sensazione uditiva, una caratteristica soggettiva del suono associata alle caratteristiche della nostra percezione.

L'analizzatore uditivo percepisce un aumento dell'ampiezza dell'onda sonora dovuto ad un aumento dell'ampiezza della vibrazione della membrana principale dell'orecchio interno e alla stimolazione di un numero crescente di cellule ciliate con la trasmissione di impulsi elettrici a una frequenza più elevata e lungo un maggior numero di fibre nervose.

Il nostro orecchio può distinguere l'intensità del suono nella gamma dal più debole sussurro al rumore più forte, che corrisponde approssimativamente ad un aumento dell'ampiezza del movimento della membrana principale di 1 milione di volte. Tuttavia, l'orecchio interpreta questa enorme differenza nell'ampiezza del suono come un cambiamento di circa 10.000 volte. Cioè, la scala di intensità è fortemente “compressa” dal meccanismo di percezione del suono dell'analizzatore uditivo. Ciò consente a una persona di interpretare le differenze nell'intensità del suono su una gamma estremamente ampia.

L'intensità del suono si misura in decibel (dB) (1 bel equivale a dieci volte l'ampiezza). Lo stesso sistema viene utilizzato per determinare le variazioni di volume.

Per confronto, possiamo fornire un livello approssimativo di intensità di diversi suoni: suono appena udibile (soglia di udibilità) 0 dB; sussurro vicino all'orecchio 25-30 dB; volume medio della parola 60-70 dB; parlato molto forte (urla) 90 dB; ai concerti di musica rock e pop al centro della sala 105-110 dB; accanto ad un aereo di linea in decollo 120 dB.

L'entità dell'incremento del volume del suono percepito ha una soglia di discriminazione. Il numero di gradazioni di volume distinte alle frequenze medie non supera 250; alle frequenze basse e alte diminuisce bruscamente e si aggira in media intorno a 150.