L'organo della coclea che riceve il suono è un organo a spirale. Sistemi sensoriali. Organi di senso Funzioni dell'organo spirale

L'ORGANO DELL'UDITO E DELL'EQUILIBRIO è rappresentato dall'orecchio esterno, medio ed interno.

L'ORECCHIO ESTERNO COMPRENDE il padiglione auricolare, il canale uditivo esterno e il timpano.

La base del padiglione auricolare è la cartilagine elastica ricoperta di pelle. La pelle contiene radici di peli vellus, ghiandole sebacee e sudoripare.

La parete del canale uditivo esterno è costituita da cartilagine elastica, che è una continuazione della cartilagine del padiglione auricolare. La superficie interna del condotto uditivo è ricoperta da una pelle sottile, nella quale sono presenti radici di peli setali, ghiandole ceruminose (zolfo) e sebacee. Il timpano (membrana del timpano) è una placca di forma ovale costituita principalmente da fibre di collagene e parzialmente elastiche, che formano 2 strati. Lo strato esterno è costituito da fibre disposte radialmente, lo strato interno è costituito da fibre disposte circolarmente. Ci sono fibroblasti tra le fibre. La superficie esterna del timpano è ricoperta da una sottile epidermide, la superficie interna è ricoperta da una sottile membrana mucosa, rivestita da epitelio squamoso monostrato. Il manico del martello è attaccato alla superficie interna, dalla quale passano piccole arterie e nervi (rami della corda timpanica) al timpano.

L'ORECCHIO MEDIO è rappresentato dalla cavità timpanica (cavum tympani), dalla tuba uditiva (tuba auditiva) e dal sistema ossiculare (malleo, incudine e staffa).

La cavità timpanica è rivestita da una sottile membrana mucosa, ricoperta da epitelio squamoso monostrato, che in alcuni punti si trasforma in cubico e prismatico. La parete laterale della cavità timpanica è la membrana timpanica. Sulla parete mediale è presente una finestra ovale (forame ovale), chiusa da un sottile legamento di tessuto connettivo, a cui è attaccata la base della staffa, e una finestra rotonda (forame rotondo), chiusa da una sottile membrana. La finestra ovale separa la cavità timpanica dalla scala vestibularis, e la finestra rotonda separa la scala timpanica dalla scala timpanica.

Il TUBO UDITIVO collega la cavità timpanica con il rinofaringe. Il suo diametro è di 1-2 mm, è rivestito da una membrana mucosa ricoperta da epitelio a più file, tra le cui cellule sono presenti esocrinociti a forma di calice. La lamina propria contiene piccole ghiandole mucose. L'importanza della tuba uditiva è quella di bilanciare la pressione nella cavità timpanica con la pressione atmosferica.

Gli ossicini uditivi sono collegati tra loro mediante articolazioni, la base della staffa è attaccata al legamento che chiude la finestra ovale.

ORECCHIO INTERNO

L'orecchio interno è rappresentato da un labirinto osseo, all'interno del quale si trova un labirinto membranoso. Il labirinto è diviso nella parte cocleare, in cui è situato l'organo dell'udito (organo spirale), e nella parte vestibolare, dove è situato l'organo dell'equilibrio (punti sensibili e creste sensoriali).

Lo sviluppo dell'orecchio interno nel periodo embrionale inizia con la formazione di placodi uditivi nell'ectoderma vicino al midollo allungato in via di sviluppo. I placodi sono invaginati nel mesenchima. Le invaginazioni si separano dall'ectoderma cutaneo e si trasformano in vescicole uditive, rivestite da epitelio multifilare e piene di liquido.

La parete mediale della vescicola uditiva è in contatto con il ganglio uditivo. Durante lo sviluppo, il ganglio uditivo e la vescicola uditiva sono divisi in parti vestibolari e cocleari (cocleari). La parte cocleare della vescicola comprende il futuro canale membranoso della coclea e un sacco rotondo, che viene poi separato dalla parte cocleare mediante una costrizione e diventa parte dell'apparato vestibolare.

Dalla parte cocleare della vescicola uditiva inizia la crescita del canale membranoso della coclea, che è incorporato nel canale osseo in via di sviluppo. Tra il canale della coclea e la parete del canale osseo si formano 2 spazi: la scala vestibolare e quella timpanica, riempiti di perilinfa. Durante il processo di crescita, il canale osseo compie 2,5 giri attorno all'asse osseo. Il canale membranoso segue il suo corso.

Contemporaneamente alla formazione della coclea si sviluppa l'apparato vestibolare. Durante il suo sviluppo si formano una sacca membranosa, un otricolo e tre canali semicircolari, espansi nel punto in cui sono attaccati all'otricolo. Questi allargamenti sono chiamati ampolle dei canali semicircolari. All'esterno del labirinto membranoso dell'apparato vestibolare si forma un labirinto osseo.

La parte cocleare (cocleare) dell'orecchio interno è rappresentata dal canale osseo della coclea, all'interno del quale è presente un canale membranoso. Il canale osseo della coclea compie 2,5 giri attorno all'asse osseo (modeolus), la sua lunghezza è di 3,5 cm Dall'asse osseo nel canale osseo della coclea per tutta la sua lunghezza sporge una placca ossea a spirale (lamina spiralis ossea). Nello spessore della placca ossea spirale è presente un ganglio nervoso spirale, costituito da neuroni bipolari sensoriali secondari.

La placca ossea a spirale è ricoperta da un periostio ispessito, chiamato limbus, o cresta a spirale (crista spiralis), rivestito da un epitelio squamoso monostrato che secerne fluido. Il pettine a spirale ha 2 labbra. Il labbro rivolto verso la scala vestibolare è chiamato labbro vestibolare (labium vestibularis), mentre il labbro rivolto verso la scala timpanica è chiamato labbro timpanico (labium tympanicus). Tra le labbra c'è un solco centrale (sulcus centralis), rivestito da grandi cellule epiteliali appiattite.

Il labirinto membranoso segue il percorso del labirinto osseo, anche la sua lunghezza è di circa 3,5 cm In una sezione trasversale il canale membranoso della coclea ha forma triangolare. L'angolo acuto del triangolo è rivolto verso la cresta della spirale, la base è verso l'esterno. La parete superomediale del canale membranoso della coclea è chiamata membrana di Reisner, o vestibolare (membrana vestibularis), la parete laterale è rappresentata dalla striscia vascolare (stria vascolare), che giace sul legamento a spirale (ligamentum spiralis), la parete inferiore è chiamata membrana basilare (membrana basilaris), o membrana a spirale (membrana spiralis).

Tra la membrana vestibolare e la parete del canale osseo della coclea si trova la scala vestibolare vestibolare (scala vestibularis), tra la membrana a spirale e la parete del canale osseo della coclea si trova la scala timpani (scala timpani). Entrambe le scale sono piene di perilinfa.

La MEMBRANA VESTIBOLARE è una sottile lamina di tessuto connettivo costituita da fibre di collagene immerse

in una matrice amorfa. La superficie esterna di questa membrana è ricoperta da endotelio, la superficie interna è ricoperta da epitelio squamoso a strato singolo. Il bordo interno della membrana vestibolare è attaccato alla cresta spirale, il bordo esterno al legamento spirale.

La stria vascolare è costituita da cellule epiteliali basse, larghe e chiare e da cellule epiteliali alte, scure e ricche di mitocondri. I capillari passano tra le cellule epiteliali. La funzione della stria vascolare è la secrezione dell'endolinfa, che riempie il canale membranoso della coclea.

La MEMBRANA SPIRALE è rappresentata da una lamina di tessuto connettivo costituita da fibre di collagene immerse in una matrice amorfa. Le fibre di collagene sono costituite da fibrille sottili con un diametro di circa 30 nm. Queste fibrille sono collegate tra loro da fibrille ancora più sottili. Le fibre di collagene agiscono come corde. La loro lunghezza alla base della coclea è di 105 µm, all'apice di 505 µm. Le corde corte rispondono ai suoni alti, le corde lunghe rispondono ai suoni bassi.

La superficie esterna della placca a spirale è ricoperta di endotelio, sulla superficie interna è presente una membrana basale su cui si trovano le cellule epiteliali dell'organo a spirale. Il bordo esterno della membrana spirale è attaccato al legamento spirale, il bordo interno al labbro timpanico del limbo. L'epitelio che riveste la superficie interna del canale membranoso della coclea (epitelio squamoso monostrato della membrana vestibolare, stria vascolare e cellule epiteliali dell'organo a spirale) si sviluppa dall'epitelio multifilare della vescicola uditiva, che a sua volta si sviluppa dall'ectoderma . Di conseguenza, dall'ectoderma si sviluppa l'epitelio che riveste la superficie interna delle pareti del labirinto membranoso.

L'ORGANO SPIRALE si trova sulla membrana basale. Comprende cellule ciliate interne ed esterne (sensoepiteliali) (epitheliocytus sensorius pilosus internum et externum), cellule di supporto interne ed esterne (epitheliocytus sustentans internum et externum) e cellule di supporto del pilastro (epitheliocytus sustentans pilaris) interne ed esterne.

Le cellule pilastro interne ed esterne (cellule pilastro) si trovano in una fila e delimitano il tunnel interno (cuniculus internum), pieno di endolinfa. Il tunnel è il centro dell'organo a spirale. Le cellule dell'organo spirale situate tra il tunnel e la stria vascolare sono chiamate esterne, mentre quelle tra il tunnel e il limbo sono chiamate interne.

Le CELLULE DEI CAPELLI INTERNI (Epitheliocytus pilosus sensorius internum) sono disposte in una fila e sono a forma di pera. Il loro numero è di circa 3500. La base arrotondata delle cellule ciliate poggia sulle cellule di supporto interne (falangee). I nuclei rotondi si trovano nella parte basale delle cellule. Il citoplasma contiene organelli generali e filamenti di actina e miosina. Sulla superficie apicale delle cellule ciliate interne è presente una cuticola dalla quale si estendono circa 60 ciglia immobili (steriocilia) lunghe 2-5 µm.

Le CELLULE DEI CAPELLI ESTERNI (Epitheliocytus pilosus sensorius externum) sono disposte in 3-5 file. Il loro numero è 12000-20000. Hanno una forma prismatica, le loro basi giacciono sulle cellule di supporto esterne (falange). I nuclei rotondi si trovano nella parte centrale delle cellule. Il citoplasma contiene ribosomi, EPS e mitocondri. La superficie apicale delle cellule è ricoperta da una cuticola, dalla quale si estendono ciglia (peli) immobili, disposte a forma di lettera V. Il citolemma dei peli contiene proteine del recettore colinergico e l'enzima acetilcolinesterasi. I peli contengono filamenti contrattili di actina e miosina, grazie ai quali i peli si raddrizzano dopo essere entrati in contatto con la membrana tegumentaria.

LE CELLULE INTERNE DI SOSTEGNO (FALANGE) hanno una forma prismatica, la loro base giace sulla membrana basale, sulla loro superficie apicale è presente una tacca (rientranza) in cui si trovano le basi delle cellule ciliate interne (sensoriali). Il citoplasma delle cellule falangee interne contiene organelli comuni, tonofilamenti, al loro centro si trova il nucleo rotondo.

Un processo a forma di nastro (falange) si estende dalla superficie apicale delle cellule falangee interne, che separa le cellule ciliate interne l'una dall'altra.

Le cellule di sostegno esterno (Epitheliocytus sustentans externum) si dividono in falangee, bordo esterno (cellule di Deiters) e cellule di sostegno esterno (cellule di Claudio).

LE CELLULE DELLA FALANGE ESTERNA (Epitheliocytus phalangeus externum) hanno una forma prismatica, la loro estremità basale giace sulla membrana basale, sulla superficie apicale c'è una tacca in cui si trova la base della cellula ciliata esterna, i loro nuclei rotondi si trovano nella parte centrale parte della cellula. Il citoplasma contiene organelli di importanza generale, i tonofilamenti. Un lungo processo (falange) si estende dalla superficie apicale, separando le cellule ciliate esterne l'una dall'altra.

LE CELLULE DI SOSTEGNO DEL BORDO ESTERNO (Sustentocytus limitans externum) hanno forma prismatica, con l'estremità basale adagiata sulla membrana basale. Queste cellule sono più corte delle cellule falangee esterne. Sulla loro superficie apicale sono presenti microvilli. I nuclei si trovano nella parte centrale delle cellule. Oltre agli organelli generali, il citoplasma contiene tonofilamenti e inclusioni di glicogeno, che indicano la loro funzione trofica.

LE CELLULE DI SUPPORTO ESTERNE (Sustentocytus externum) sono di forma cubica e continue con la stria vascolare.

LE CELLULE INTERNE ED ESTERNE DEL PILASTRO (Epitheliocytus pilaris internum et externum) delimitano il tunnel interno. Con la loro base ampia, queste cellule giacciono sulla membrana basale. Alla loro estremità basale sono presenti nuclei rotondi, le estremità apicali delle cellule pilastro interne si collegano con le estremità apicali di quelle esterne, determinando la formazione di un tunnel triangolare interno.

LA MEMBRANA DI COPERTURA (Membrana tectoria) è una placca di tessuto connettivo costituita da fibre di collagene dirette radialmente immerse in una matrice amorfa. Il bordo interno della membrana tegumentaria è attaccato alla cresta a spirale, il bordo esterno è libero e pende sull'organo a spirale per tutta la sua lunghezza (3,5 cm). Quando l'organo a spirale vibra, i peli (stereocilli) delle cellule ciliate toccano la membrana tegumentaria, che contribuisce alla generazione di un impulso sonoro.

IL PERCORSO DELL'ONDA SONORA VERSO LE CELLULE DEI CAPELLI E L'IMPULSO SONORO VERSO L'ESTREMITÀ CORZIALE DELL'ANALIZZATORE UDITIVO. L'onda sonora raggiunge il timpano attraverso il canale uditivo esterno e ne provoca il movimento. I movimenti oscillatori dalla membrana timpanica attraverso il sistema ossiculare vengono trasmessi alla finestra ovale, perilinfa della scala vestibolare fino all'apice della coclea, dove avviene la transizione dalla scala vestibolare alla scala timpanica (elicatrema), perilinfa della scala timpani.

Una membrana a spirale è tesa sopra la scala timpanica, che subisce anch'essa movimenti oscillatori. Se il suono è acuto, la membrana a spirale vibra alla base della coclea, se il suono è grave, al suo apice. L'organo a spirale e le sue cellule ciliate vibrano insieme alla membrana a spirale.

Durante i movimenti oscillatori, i recettori colinergici delle steriocilia catturano l'acetilcolina situata nell'endolinfa del canale membranoso. Ciò porta ad un cambiamento nella permeabilità del citolemma delle cellule ciliate e si verifica un impulso uditivo. In questo momento, l'acetilcolinesterasi distrugge l'acetilcolina catturata dai recettori.

L'impulso uditivo risultante dalla cellula ciliata (sensoepiteliale) viene trasmesso attraverso la sinapsi al dendrite della cellula nervosa sensoriale secondaria, il cui corpo si trova nel ganglio a spirale. Gli assoni dei neuroni bipolari del ganglio spirale vanno in due direzioni: in parte ai nuclei vestibolococleari posteriori (dorsali), in parte ai nuclei vestibolococleari anteriori (ventrali).

I nuclei vestibolococleari uniscono due nuclei: vestibolare e cocleare (uditivo). I nuclei uditivi o cocleari contengono i secondi neuroni della via uditiva. Se l'assone del neurone bipolare (1° neurone della via uditiva) del ganglio spirale arriva ai nuclei uditivi anteriori, l'impulso uditivo lungo l'assone del neurone (2° neurone della via uditiva) viene inviato al terzo neurone della via uditiva, localizzato nei nuclei dell'olivare superiore e nei nuclei del corpo trapezoidale. Gli assoni dei terzi neuroni si spostano nell'ansa opposta, dove trasportano gli impulsi ai corpi genicolati mediali e al collicolo inferiore, dove si trovano i 4 neuroni. Gli assoni di 4 neuroni vengono inviati al giro temporale, dove si trova l'estremità corticale dell'analizzatore uditivo.

Se l'assone del 1o neurone entra nei nuclei uditivi posteriori del midollo allungato, dove si trova il 2o neurone, l'assone del 2o neurone viene inviato all'anello laterale, che trasporta un impulso al 3o neurone situato nel nucleo anello laterale. L'assone del 3o neurone, come parte dello stesso anello laterale, trasporta un impulso al corpo genicolato mediale e al collicolo inferiore, da dove viene inviato lungo gli assoni di 4 neuroni alla circonferenza temporale della corteccia cerebrale.

L'APPARATO VESTIBOLARE è rappresentato da una sacca rotonda (sacculus), una sacca ellittica o otricolo (utriculus) e tre canali semicircolari situati su tre piani reciprocamente perpendicolari. Nel punto in cui i canali semicircolari si uniscono all'utricolo, questi canali si allargano. Le estensioni si chiamano ampolle. Nell'utero e nel sacco rotondo ci sono punti sensibili (macula), nelle ampolle dei canali semicircolari ci sono creste ampollari (crista ampularis).

Tra l'utero e il sacco rotondo è presente un condotto (ductus utriculo-saccularis), dal quale si diparte il condotto endolinfatico (ductus endolimfaticus), che termina con un ispessimento adiacente alla dura madre. Pertanto, con l'infiammazione dell'orecchio interno, può essere colpita anche la dura madre.

PUNTI SENSIBILI DELL'UTERO E DEL SACCO ROTONDO. L'utero e il sacco sono rivestiti da epitelio squamoso a strato singolo. Nell'area della macchia, l'epitelio acquisisce una forma cubica e prismatica. Le cellule della macchia giacciono sulla membrana basale. Tra questi ci sono il supporto (sutentocytus) e i capelli o il sensoreepiteliale (epitheliocytus sensorius pilosus). Sulla superficie della macchia si trova una spessa membrana otolitica (membrana statoconiorum), costituita da una sostanza gelatinosa che comprende cristalli di carbonato di calcio. Le cellule ciliate sono divise in cellule di tipo I e cellule di tipo II.

LE CELLULE DI TIPO I si trovano tra le cellule di supporto, sono a forma di pera, alla loro estremità basale c'è un nucleo rotondo, il citoplasma contiene mitocondri, reticolo endoplasmatico e ribosomi. Numerose fibre nervose si avvicinano all'estremità basale e intrecciano la cellula a forma di ciotola. Dall'estremità apicale delle cellule si estendono fino a 80 peli, lunghi circa 40 µm. Uno di questi peli è mobile (kincilia), gli altri sono immobili (stereocilia). Un capello mobile non può localizzarsi tra le stereociglia. Si trova sempre polare rispetto alle stereociglia. Cinocilia e stereocilia sono incorporate nella membrana otolitica.

LE CELLULE DI TIPO II hanno una forma cilindrica; alcune fibre nervose si avvicinano alle loro estremità basali, che formano sinapsi puntiformi su queste cellule. La struttura interna delle cellule di tipo I è simile alla struttura delle cellule di tipo II.

I SUSTENTOCITI delle macchie giacciono sulla membrana basale e svolgono funzioni di sostegno e trofiche.

FUNZIONI DEI PUNTI SENSIBILI dell'utricolo e del sacco rotondo: 1) percepire i cambiamenti nell'accelerazione lineare; 2) gravità (posizione del corpo nello spazio); 3) la macchia dell'utero percepisce anche vibrazioni vibrazionali.

MECCANISMO DI PERCEZIONE DELL'ACCELERAZIONE LINEARE E DELLA GRAVITÀ. La membrana otolitica è coinvolta nella percezione dell'accelerazione e della gravità. Quando l'accelerazione lineare cambia, la membrana dell'otolite, a causa della sua massa e inerzia, continua a muoversi quando l'accelerazione rallenta e rimane in posizione per un certo tempo quando aumenta, cioè. si sposta di pochi micrometri da una parte o dall'altra. Quando la membrana viene spostata, i peli delle cellule sensoriali si piegano. Se le stereocilia si inclinano verso il chinociglio, l'eccitazione avviene nella cellula; se dal chinociglio, avviene l'inibizione.

Le cellule ciliate (sensoriali) nella macchia sono disposte in gruppi in modo tale che quando la membrana otolitica viene spostata in qualsiasi direzione, in alcune cellule si verifica l'eccitazione e in altre l'inibizione.

La gravità viene percepita esattamente allo stesso modo. Quando la testa o il corpo vengono inclinati insieme alla testa, la membrana otolitica della macchia, a causa della sua massa, si sposta verso il basso (verso il baricentro della terra) e provoca l'inclinazione dei peli.

CAPESANTE AMPOLARI (Crista ampularis) si trovano nelle ampolle dei canali semicircolari. I canali semicircolari membranosi e le loro ampolle sono rivestiti da epitelio squamoso monostrato, che assume una forma prismatica nell'area della cresta. I pettini nelle fiale sono disposti sotto forma di pieghe ricoperte da epitelio prismatico. Le cellule epiteliali del capesante sono divise in cellule di supporto e ciliate di tipo I e II (piriformi e colonnari). Le ciglia delle cellule ciliate (sensoriali) sono incorporate nella cupola glottinosa che ricopre le capesante. L'altezza della cupola raggiunge 1 mm.

FUNZIONE DELLE SCALE AMPULARI: percepire i cambiamenti nell'accelerazione angolare. Quando cambia l'accelerazione angolare (decelerazione, accelerazione, cessazione della rotazione), la cupola devia da una parte o dall'altra. Di conseguenza, i peli si piegano e in alcune cellule sensoriali sorgono impulsi inibitori e in altre impulsi eccitatori, che vengono trasmessi ai muscoli scheletrici e oculomotori.

VIE DEGLI IMPULSI NERVOSI DALL'APPARATO VESTIBOLARE. Dalla cellula sensoriale (capelli), attraverso la sinapsi, l'impulso viene trasmesso al dendrite del neurone sensoriale secondario situato nel ganglio del nervo vestibolare (1o neurone). Gli assoni di alcuni primi neuroni passano in transito attraverso i nuclei vestibolari del midollo allungato e sono diretti al cervelletto. La maggior parte degli assoni dei primi neuroni sono diretti ai nuclei vestibolari e terminano con le sinapsi sui loro neuroni (2o neurone). Gli assoni di 2 neuroni vengono inviati alla corteccia cerebrale, dove si trova l'estremità centrale dell'analizzatore. Allo stesso tempo, gli assoni di questi neuroni vengono inviati al midollo spinale (tractus vestibulospinalis), al cervelletto (tractus vestibulocerebellaris) sotto forma di fibre rampicanti, alla formazione reticolare (tractus vestibuloreticularis) e ad altri centri del cervello.

Oltre alle fibre afferenti (dendriti dei neuroni sensoriali secondari dei gangli spirali e vestibolari), le fibre nervose efferenti, che sono assoni di neuroni nel nucleo delle olive inferiori del midollo allungato, si avvicinano all'organo spirale e alle macchie e capesante di l'apparato vestibolare. Insieme, le fibre nervose afferenti ed efferenti formano plessi nervosi alla base delle cellule ciliate esterne dell'organo a spirale (plesso spirale esterno), alla base delle cellule ciliate interne (plesso spirale interno).

Va notato che le cellule ciliate esterne vengono avvicinate prevalentemente da fibre nervose efferenti, mentre quelle interne vengono avvicinate da fibre afferenti. Allo stesso modo, le fibre nervose afferenti ed efferenti formano plessi nervosi nel sacco rotondo della macula e nell'utricolo e nelle creste ampollari.

L'APPROVVIGIONAMENTO DI SANGUE ALL'ORECCHIO INTERNO viene effettuato da un ramo dell'arteria cerebrale superiore, che è divisa in cocleare e vestibolare.

L'ARTERIA VESTIBOLARE fornisce sangue all'apparato vestibolare (macchie dell'utricolo e del sacco rotondo, canali semicircolari e capesante).

L'ARTERIA COCLEARE (COCLEA) fornisce il sangue al ganglio spirale e alla parte interna della membrana spirale.

Il deflusso del sangue venoso dall'orecchio interno avviene attraverso il plesso venoso della coclea, il plesso venoso dell'utricolo e del sacco rotondo e il plesso venoso dei canali semicircolari. Non ci sono vasi nell'organo a spirale. Non ci sono vasi linfatici nell'orecchio interno.

I CAMBIAMENTI DI ETÀ in età avanzata sono caratterizzati dall'ossificazione nella zona di attacco della staffa al legamento della finestra ovale, dalla morte di parte delle cellule ciliate dell'organo a spirale, che percepiscono le vibrazioni sonore e le convertono in un impulso nervoso, che porta alla perdita dell'udito. L'ossificazione nella zona del legamento della finestra ovale, che causa la rigidità della staffa, può essere corretta con l'aiuto di un apparecchio acustico. La distruzione delle cellule sensoriali dell'organo spirale o il danno alle vie uditive non possono essere corretti.

ORGANO DEL GUSTO

L'ORGANO DEL GUSTO è rappresentato dalle papille gustative (caliculus gustatorius), situate nello spessore dell'epitelio squamoso stratificato della forma fungiforme, scanalate, e nei bambini anche dalle papille della lingua a forma di foglia. In via eccezionale, le papille gustative possono essere localizzate nell'epitelio delle labbra, delle arcate palatali e dell'epiglottide. In totale, l'apparato gustativo comprende circa 2000 papille gustative.

Lo sviluppo delle papille gustative nel periodo embrionale inizia con i terminali dei nervi vago, facciale e glossofaringeo che si avvicinano all'epitelio delle papille della lingua. Sotto l'influenza inducente di questi terminali, inizia la differenziazione delle cellule epiteliali in cellule gustative, di supporto e basali delle papille gustative.

La papilla gustativa ha una forma ellissoidale. L'ingresso al rene si apre con un poro del gusto (pora gustatoria), che termina con un poro del gusto (fovea gustatoria). Sul fondo dell'orbita gustativa si trova una massa densa di elettroni, che comprende una quantità significativa di fosfatasi, proteine recettrici e mucoproteine. Questa massa è un adsorbente in cui vengono adsorbite le sostanze aromatizzanti.

La papilla gustativa è composta da circa 50 cellule, di cui 5 varietà: 1) papille gustative strette e chiare, 2) cellule prismatiche dal gusto chiaro, 3) cellule scure di supporto, 4) cellule basali e 5) periferiche o periemali (gemma gemma).

LE CELLULE DEL GUSTO (Epitheliocytus gustatorius), o cellule sensoepiteliali (sensoriali), hanno forma allungata, la loro estremità basale giace sulla membrana basale che separa il rene dal tessuto connettivo. All'estremità apicale delle cellule si trovano i microvilli, nel citolemma dei quali sono incorporate le proteine recettrici. Le proteine recettrici sulla punta della lingua percepiscono il dolce e più vicino alla radice l'amaro. I nuclei delle cellule del gusto sono di forma ovale; il citoplasma contiene mitocondri e RE liscio. Le fibre nervose si avvicinano alle cellule del gusto e terminano su di esse con le sinapsi.

Le CELLULE DI SOSTEGNO (Sustentocytus) hanno forma allungata, nucleo ovale situato nella parte centrale della cellula, complesso del Golgi, mitocondri, RE granulare e liscio. La loro estremità basale si trova sulla membrana basale. Funzioni: isolare le cellule del gusto le une dalle altre, partecipare alla secrezione delle glicoproteine.

GLI EPITELIOCITI BASALI (Epitheliocytus basalis) sono corti, di forma conica, con le estremità larghe che giacciono sulla membrana basale e hanno la capacità di subire la divisione mitotica. Funzione: rigenerativa, grazie a loro le cellule epiteliali delle papille gustative si rinnovano entro 10 giorni.

CELLULE PERIFERICHE O PERIGEMALI (Epitheliocytus perigemalis) si trovano lungo la periferia della papilla gustativa e sono a forma di falce. Funzione presunta: separa le cellule delle papille gustative dall'epitelio stratificato delle papille della lingua.

PERCEZIONE E PERCORSO DELL'IMPULSO GUSTATIVO. Le proteine del recettore catturano molecole di sostanze gustative, il che porta ad un cambiamento nella permeabilità del citolemma cellulare e all'emergere di un impulso che viene trasmesso attraverso la sinapsi al dendrite di un neurone situato nel ganglio del glossofaringeo vago o del nervo facciale ( 1° neurone); l'assone del 1° neurone trasmette l'impulso al 2° neurone, incastonato nel nucleo del tratto solitario, il cui assone è diretto alle ghiandole salivari, ai muscoli della lingua e ai muscoli facciali. Parte degli assoni di 2 neuroni è diretta al talamo visivo, dove si trova il 3o neurone, il cui assone è diretto al 4o neurone, situato nel giro postcentrale della corteccia cerebrale (estremità corticale dell'analizzatore del gusto).

Organo di Corti- sezione periferica (ricettiva) dell'analizzatore uditivo, situata all'interno del labirinto membranoso della coclea dei mammiferi. Si tratta di un insieme di cellule ciliate (sensorio-epiteliali) situate sulla placca basilare del condotto cocleare, che trasformano la stimolazione sonora nell'atto fisiologico della percezione uditiva trasmettendo un impulso nervoso alle fibre nervose uditive situate nel canale del canale interno. orecchio, e poi nella zona uditiva della corteccia cerebrale, dove vengono analizzati i segnali sonori. Nell'organo di Corti inizia quindi la formazione primaria dell'analisi dei segnali sonori.

| Organo di Corti | |

|---|---|

| lat. organo spirale | |

| Innervazione | nervo cocleare[D] |

| Cataloghi | |

| File multimediali su Wikimedia Commons | |

Storia dello studio

Anatomia

Struttura dell'organo del Corti

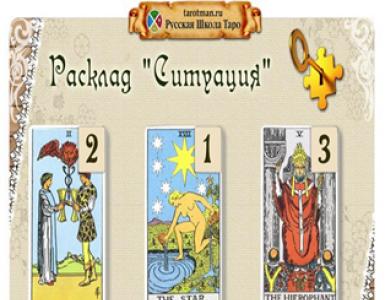

1 - perilinfa; 2 - endolinfa; 3 - membrana tettoria; 4 - cellule dell'organo del Corti: 5 E 6 - peli interni ed esterni, 7 E 8 - pilastri interni ed esterni, 9 - cellule falangee (cellule Deiters), 10 - confine (celle Hensen), 11 - sostegno (cellule di Claudis); 12 - membrana basilare; 13 - canale cocleare; 14 - Galleria Corti; 15 - scanalatura a spirale interna; 16 - scala a tamburo; 17 - arto spirale; 18 - fibre nervose del nervo uditivo: 19 - afferente, 20 - efferente

Posizione

L'organo del Corti si trova nel canale osseo arricciato a spirale dell'orecchio interno - il passaggio cocleare, pieno di endolinfa e perilinfa. La parete superiore del passaggio è adiacente al cosiddetto. scala del vestibolo ed è chiamata membrana vestibolare (membrana di Reisner); la parete inferiore, delimitante la cosiddetta scala timpanica, è formata da una membrana basilare fissata ad una placca ossea spirale.

Struttura e funzioni

L'organo del Corti si trova sulla membrana basilare ed è costituito da cellule ciliate interne ed esterne, cellule di supporto interne ed esterne (cellule pilastro, cellule Deiters, cellule Claudio, cellule Hensen), tra le quali c'è un tunnel dove si svolgono i processi delle cellule nervose che si trovano in la spirale passa verso le basi delle cellule ciliate ganglio nervoso. Le cellule ciliate che ricevono il suono si trovano in nicchie formate dai corpi delle cellule di supporto e hanno 30-60 peli corti sulla superficie rivolta verso la membrana tegumentaria. Le cellule di supporto svolgono anche una funzione trofica, dirigendo il flusso di nutrienti verso le cellule ciliate.

La funzione dell'organo Corti è la trasformazione dell'energia delle vibrazioni sonore nel processo di eccitazione nervosa.

Fisiologia

Le vibrazioni sonore vengono percepite dal timpano e trasmesse attraverso il sistema ossiculare dell'orecchio medio ai mezzi fluidi dell'orecchio interno: perilinfa ed endolinfa. Le fluttuazioni di quest'ultimo portano ad un cambiamento nella posizione relativa delle cellule ciliate e della membrana tegumentaria dell'organo del Corti, che provoca la flessione dei peli e la comparsa di potenziali bioelettrici, catturati e trasmessi al sistema nervoso centrale dai processi dei neuroni gangliari a spirale, avvicinandosi alla base di ciascuna cellula ciliata.

Secondo altre idee, i peli delle cellule che ricevono il suono sono solo antenne sensibili, depolarizzate sotto l'influenza delle onde in arrivo a causa della ridistribuzione dell'acetilcolina nell'endolinfa. La depolarizzazione provoca una catena di trasformazioni chimiche nel citoplasma delle cellule ciliate e la comparsa di un impulso nervoso nelle terminazioni nervose in contatto con esse. Le vibrazioni sonore di diversa altezza sono percepite da diverse parti dell'organo del Corti: le alte frequenze provocano vibrazioni nelle parti inferiori della coclea, le basse frequenze nelle parti superiori, a cui sono associate le peculiarità dei fenomeni idrodinamici durante la coclea.

Spirale ( organo spirale) organo (Fig. 8-57, 8-57A) contiene diverse file di cellule ciliate a contatto con la membrana tegumentaria. Ci sono cellule ciliate interne ed esterne e cellule di supporto. Le cellule ciliate sono cellule recettoriali e formano contatti sinaptici con i processi periferici dei neuroni sensoriali del ganglio spirale.

Riso. 8-57. organo a spirale. Le cellule ciliate meccanosensibili formano diverse file: una fila interna e 3-5 file esterne. Le cellule ciliate interne ed esterne sono separate da un tunnel. È formato da grandi cellule del pilastro esterno ed interno. La membrana tegumentaria entra in contatto con le stereocilia delle cellule ciliate.

Riso. 8-57A. organo a spirale. Nel canale cocleare sono presenti la scala timpanica (7), vestibolare (6) e quella media. L'organo dell'udito si trova sulla membrana basilare (5). Le file interne ed esterne di cellule ciliate (1) e cellule di supporto (2) sono separate da un tunnel (4). La membrana tettoria (3) è in contatto con le stereocilia delle cellule ciliate. Colorazione con ematossilina ed eosina.

Le cellule ciliate interne formano una fila, hanno una base espansa, 20-50 microvilli immobili - stereociglia, che passano attraverso la cuticola nella parte apicale. Le stereociglia sono disposte a semicerchio (o a forma di lettera V), aperte verso le strutture esterne dell'organo spirale. Le cellule ciliate interne sono le cellule sensoriali primarie che si attivano in risposta agli stimoli sonori e trasmettono l'eccitazione alle fibre afferenti del nervo uditivo. Lo spostamento della membrana tegumentaria provoca la deformazione delle stereociglia, nella cui membrana si aprono i canali ionici meccanosensibili e si verifica la depolarizzazione. A sua volta, la depolarizzazione promuove l'apertura dei canali Ca 2+ e K + sensibili al voltaggio incorporati nella membrana basolaterale della cellula ciliata. Il conseguente aumento della concentrazione di Ca 2+ nel citosol avvia la secrezione di un neurotrasmettitore (molto probabilmente glutammato) dalle vescicole sinaptiche con il suo conseguente effetto sulla membrana postsinaptica come parte dei terminali afferenti del nervo uditivo.

Le cellule ciliate interne sono a forma di pera e hanno un nucleo rotondo situato al centro della cellula. Le cellule sul lato laterale sono ricoperte da cellule pilastro interne e con le altre superfici sono in contatto con le cellule falangee. Le cellule ciliate interne formano contatti specializzati con le cellule falangee, che nella loro struttura sono qualcosa tra contatti stretti e adesivi. Le cellule ciliate differenziate non hanno giunzioni o desmosomi. L'assenza di desmosomi è associata all'assenza di citocheratine. La parte apicale della cellula, insieme alle stereocilia, è immersa nell'endolinfa, che riempie la scala media. La parte basolaterale della cellula ciliata è in contatto con la perilinfa ed è circondata da cellule di supporto e terminali nervosi. Le cellule ciliate interne si trovano nella cosiddetta zona arcuata ( pars tecta) membrana basilare, che si trova tra le escrescenze della placca a spirale ossea. Pertanto, in questa parte la membrana basilare è immobile e non si ritiene che i corpi delle cellule ciliate interne vibrino in risposta alla stimolazione sonora.

All'estremità apicale della coclea l'altezza delle stereocilia è maggiore; diminuisce gradualmente verso la base della coclea. La proteina principale delle stereociglia è l'actina. I filamenti di actina nelle stereocilia sono disposti in parallelo e sono reticolati dalla fimbrina e da altre proteine. Insieme a queste proteine, le stereocilia contengono varie forme molecolari di miosina. Le mutazioni dei geni che codificano per la sintesi delle miosine VI, VIIA e XV causano la perdita dell'udito associata a pronunciati cambiamenti patologici nell'organizzazione strutturale delle stereocilia. Delle tre forme sopra menzionate, la miosina VIIA è stata rilevata solo nelle stereocilia. Il dominio FERM all'estremità C della molecola di miosina VIIA interagisce con la proteina di giunzione adesiva transmembrana bysatina sulla superficie laterale dello stereociglio. Questa proteina lega la miosina VIIA al complesso caderina-catenina. Nelle stereociglia sono state identificate numerose nuove proteine. Tra questi c'è la proteina legante l'actina 2E4, che è unica nel processo di riorganizzazione dell'actina durante la formazione delle stereociglia. Questa serie comprende anche la stereocilina, una mutazione genetica che causa la sordità.

Le integrine fungono da recettori della fibronectina e sono coinvolte nel legame delle cellule alla matrice extracellulare. Lo stereociglio contiene l'integrina a8b1. L'organizzazione spaziale dei fasci di filamenti di actina è supportata dalla proteina epsina, che si trova non solo nelle stereociglia delle cellule ciliate, ma anche nei microvilli del confine di aspirazione e nell'area di contatto della cellula del Sertoli con spermatidi. Anche le mutazioni nel gene epsin portano alla sordità. Il citoscheletro di actina delle stereociglia viene costantemente ricostruito e si rinnova completamente dopo 48 ore.

L'organo a spirale si trova lungo l'intera lunghezza del canale cocleare del labirinto membranoso, pieno di endolinfa. Sopra e sotto il canale cocleare si trovano rispettivamente le scale vestibolare e timpanica, piene di perilinfa.

La parete esterna del canale cocleare è limitata dalla striscia vascolare, che si fonde con la parete della coclea ossea. È separata dalla scala vestibolare dalla membrana vestibolare e dalla scala timpanica dalla placca basilare.

La stria vascolare è formata da uno strato di epitelio stratificato adagiato sul legamento spirale (periostio ispessito) e penetrato da una fitta rete di capillari. Produce endolinfa, che garantisce il trasporto di nutrienti e ossigeno all'organo a spirale e mantiene la composizione ionica del mezzo, ottimale per la funzione dei sensoriepiteliociti.

Come parte della stria vascolare, l'epitelio contiene tre tipi di cellule:

Celle marginali, a contatto con l'endolinfa; sulla superficie libera hanno brevi microvilli, e sulla superficie basale hanno pieghe contenenti mitocondri sottili (labirinto basale). Nel labirinto basale di queste cellule sono presenti pompe ioniche di membrana che assicurano il trasporto attivo del Na+ nei capillari e la sua sostituzione con K+, per cui l'endolinfa contiene elevate concentrazioni di K+;

Celle intermedie hanno processi che coprono gli emocapillari e penetrano tra le altre cellule;

Cellule basali- sono elementi cambiali dell'epitelio della stria vascolare.

La membrana vestibolare (Reisner) è una sottile placca a due strati situata tra la cresta spirale (arto) e il legamento spirale. Sul lato del canale cocleare, è rivestito da epitelio squamoso monostrato, nel cui citoplasma sono presenti numerose vescicole micropinocitotiche, che indicano la sua partecipazione attiva al trasporto di acqua ed elettroliti tra la peri- e l'endolinfa. La superficie della membrana rivolta verso la scala vestibolare è ricoperta da uno strato di cellule epiteliali piatte.

La placca basilare è costituita da una sostanza amorfa che contiene fasci di microfibrille di collagene, che formano le cosiddette corde uditive, tese tra il legamento spirale e la placca ossea spirale, che è un'escrescenza dell'asta ossea centrale. Diverse lunghezze di corde forniscono la percezione di vibrazioni di frequenze diverse.

Sul lato della scala timpanica, la placca basilare è rivestita da epitelio squamoso monostrato e sul lato del labirinto membranoso si trova Organo a spirale del Corti, Che contiene cellule epiteliali sensoriali dei capelli recettoriali e varie cellule di supporto.

Esistono due tipi di cellule ciliate:

Cellule ciliate interne, a forma di pera, sono disposti in una fila e sono completamente circondati su tutti i lati da cellule falangee interne. Sulla superficie apicale presentano 50-70 stereociglia disposte linearmente;

Cellule ciliate esterne hanno una forma prismatica. Si trovano in 3-5 file in depressioni a forma di coppa delle cellule falangee esterne in modo tale che entrino in contatto con esse solo nell'area della superficie basale e apicale; la parte centrale di queste cellule viene lavata dall'endolinfa. Sulla loro superficie apicale sono presenti circa 100-300 stereocilia, disposte in 3-4 file a forma di lettera V. Allo stesso tempo si allungano dalla base della coclea al suo apice.

Sopra le cellule ciliate si trova una membrana di rivestimento gelatinosa nella quale sono immerse le punte delle stereociglia. La membrana tegumentaria è costituita da una sostanza amorfa densa contenente glicoproteine e fibrille. Partendo dal lembo della spirale raggiunge le cellule marginali esterne (Hensen), alle quali è attaccato per il bordo.

Le cellule ciliate sono collegate a terminazioni nervose afferenti ed efferenti.

Le cellule di supporto sono divise in cinque tipi: cellule del pilastro interno ed esterno, cellule falangee interne ed esterne (Deuters), cellule del bordo interno ed esterno (Hensen), cellule di supporto esterne (Claudius) e cellule di Böttcher.

Le cellule pilastro (interne ed esterne) hanno un'ampia base sulla placca basilare e le loro estremità apicali convergono ad angolo acuto, limitando uno spazio triangolare - un tunnel pieno di endolinfa, in cui passano i processi delle cellule nervose.

Le cellule falangee (Deuters), interne ed esterne, sono cellule prismatiche alte che giacciono sulla membrana basale.

Le cellule falangee interne avvolgono completamente le cellule ciliate interne e le fibre nervose penetrano negli spazi tra loro, formando terminazioni sulle cellule ciliate.

Le cellule falangee esterne sulla loro superficie apicale presentano delle depressioni nelle quali sono immerse le basi delle cellule ciliate, e i loro lunghi processi simili a dita (falangi) sono adiacenti orizzontalmente alla parte apicale delle cellule ciliate esterne e, insieme ai processi di le cellule pilastro, formano una membrana reticolare in modo tale che sopra di essa si innalzano solo peli. La membrana reticolare si estende anche alle cellule del bordo esterno (di Hensen).

Cellule di confine (Hensen) - interne ed esterne si trovano ai lati delle cellule falangee interne ed esterne. La loro altezza diminuisce lateralmente, dove delimitano le cellule del solco interno e le cellule esterne di sostegno (Claudio).

Le cellule di supporto esterne (Claudius) sono localizzate lateralmente alle cellule di Hensen, hanno forma cubica, citoplasma leggero e continuano nelle cellule del solco esterno.

Le cellule di Böttcher sono piccole, con citoplasma scuro, situate accanto alle cellule di Claudio. Si trovano solo nelle spire basali della coclea e presumibilmente svolgono le funzioni di assorbimento e secrezione.

Sulla membrana basilare situata a spirale lungo l'intero corso del dotto cocleare si trova organo dell'udito - organo a spirale o organo di Corti, organum spirale seu organum Corti. Nella parte interna dell'organo del Corti, il periostio della superficie superiore della placca spirale ossea è ispessito e si forma

l'elevazione è il limbo spirale, limbus spiralis, che sporge nel lume del condotto cocleare. Dal labbro superiore del limbo si estende una sottile membrana di rivestimento gelatinosa, membrana tectoria, che giace sopra le cellule ciliate dell'organo del Corti ed è in contatto con esse. L'organo del Corti è costituito da una fila di cellule ciliate interne, tre file di cellule ciliate esterne, cellule di supporto e cellule pilastro. Tra le cellule ciliate esterne ci sono le cellule di supporto di Deiters, e all'esterno di esse ci sono le cellule di supporto di Hensen e Claudius. Le cellule colonnari formano il tunnel dell'organo del Corti. La membrana basilare è costituita da 2400 fibre posizionate trasversalmente - corde uditive. Sono più lunghi e spessi nella parte superiore della coclea e corti e sottili alla base. Le fibre del nervo cocleare sono in contatto con le cellule ciliate interne (4000) ed esterne (20.000) che, come nell'apparato vestibolare, sono cellule meccanorecettrici tritricamente sensibili con circa 50 peli corti - stereociglia e un pelo lungo - chinociglio. Le cellule ciliate del dotto cocleare vengono lavate da un fluido speciale - cortilinfa. Le cellule ciliate sono collegate sinapticamente con i processi periferici delle cellule bipolari del ganglio spirale, ganglio spirale, situato nel canale spirale della coclea ossea (I neurone ). I processi centrali dei neuroni bipolari costituiscono la radice cocleare, radix cochlearis, del nervo vestibolococleare (VIII), che passa attraverso il canale uditivo interno dell'osso temporale. Nell'angolo pons-billicolare le fibre della radice cocleare entrano nella sostanza del cervello (ponte) v terminano nell'angolo laterale della fossa romboidale sulle cellule del nucleo cocleare ventrale, nucl.cochlearis ventralis, e del nucleo cocleare dorsale, nucleo cochlearis dorsalis, (neurone II).

2. Otite media acuta nelle malattie infettive: influenza, scarlattina, morbillo,

tubercolosi.

1. È più grave nei pazienti con morbillo e scarlattina. Spesso un processo bidirezionale. Via di diffusione ematogena. La patogenesi è accompagnata da necrosi della mucosa su grandi superfici e necrosi degli ossicini uditivi. È stato descritto il sequestro del labirinto.

2. Nella tubercolosi - una particolarità: quando si esamina il timpano, sono spesso visibili diverse perforazioni.

3. Otite influenzale – grandi cambiamenti distruttivi nell'orecchio medio, processo mastoideo. Accumulo di essudato emorragico. Corrente forte.

Sintomi:

1. lamentele di dolore all'orecchio medio, forte dolore lancinante all'orecchio e alla regione parotide (trigeminite secondaria). Irradiazione ai denti, tempia, metà della testa. La deglutizione e la masticazione aumentano il dolore. È particolarmente doloroso di notte, poiché il sistema nervoso autonomo viene attivato,

2. sensazione di congestione dell'orecchio e diminuzione dell'udito, pesantezza all'orecchio, ridotta conduzione del suono. Durante l'audiometria e in un test con un diapason, si verifica una violazione della conduzione del suono. Con l'infiammazione avanzata (nell'orecchio interno), si verifica una violazione della percezione del suono. Il liquido preme sulle finestre labirintiche - mi gira la testa,

3. sintomi generali – temperatura fino a 39-40, intossicazione, mal di testa, cambiamenti nell'esame del sangue generale (leucocitosi, spostamento a sinistra, aumento della VES).

La perforazione si verifica più spesso nei quadranti inferiori del timpano, dove si verifica la pulsazione del contenuto purulento.