Udito umano in hertz. Gamma dinamica dell'udito. Perdita dell'udito e udito perfetto

La psicoacustica, un campo della scienza al confine tra fisica e psicologia, studia i dati sulla sensazione uditiva di una persona quando uno stimolo fisico, il suono, viene applicato all’orecchio. È stata accumulata una grande quantità di dati sulle reazioni umane agli stimoli uditivi. Senza questi dati è difficile comprendere correttamente il funzionamento dei sistemi di trasmissione audio. Consideriamo le caratteristiche più importanti della percezione umana del suono.

Una persona avverte cambiamenti nella pressione sonora che si verificano a una frequenza di 20-20.000 Hz. I suoni con frequenze inferiori a 40 Hz sono relativamente rari nella musica e non esistono nel linguaggio parlato. A frequenze molto alte, la percezione musicale scompare e appare una certa vaga sensazione sonora, a seconda dell'individualità dell'ascoltatore e della sua età. Con l'età, la sensibilità uditiva di una persona diminuisce, soprattutto nelle frequenze superiori della gamma sonora.

Sarebbe però sbagliato concludere su questa base che la trasmissione di un'ampia banda di frequenza da parte di un impianto di riproduzione del suono non sia importante per le persone anziane. Gli esperimenti hanno dimostrato che le persone, anche se riescono a malapena a percepire i segnali superiori a 12 kHz, riconoscono molto facilmente la mancanza di alte frequenze in una trasmissione musicale.

Caratteristiche di frequenza delle sensazioni uditive

La gamma di suoni udibili dall'uomo nell'intervallo 20-20.000 Hz è limitata in intensità da soglie: sotto - udibilità e sopra - dolore.

La soglia uditiva è stimata dalla pressione minima, o più precisamente, l'incremento minimo di pressione rispetto al confine è sensibile alle frequenze di 1000-5000 Hz - qui la soglia uditiva è la più bassa (pressione sonora circa 2-10 Pa). Verso le frequenze sonore più basse e più alte, la sensibilità uditiva diminuisce drasticamente.

La soglia del dolore determina il limite superiore della percezione dell'energia sonora e corrisponde approssimativamente ad un'intensità sonora di 10 W/m ovvero 130 dB (per un segnale di riferimento con una frequenza di 1000 Hz).

All'aumentare della pressione sonora, aumenta anche l'intensità del suono e la sensazione uditiva aumenta a salti, chiamati soglia di discriminazione dell'intensità. Il numero di questi salti alle frequenze medie è di circa 250, alle frequenze basse e alte diminuisce e in media nell'intervallo di frequenze è di circa 150.

Poiché l'intervallo di variazione dell'intensità è di 130 dB, il salto elementare delle sensazioni in media nell'intervallo di ampiezza è di 0,8 dB, che corrisponde a una variazione dell'intensità del suono di 1,2 volte. A livelli uditivi bassi questi salti raggiungono i 2-3 dB, a livelli alti diminuiscono fino a 0,5 dB (1,1 volte). Un aumento della potenza del percorso di amplificazione inferiore a 1,44 volte non viene praticamente rilevato dall'orecchio umano. Con una minore pressione sonora sviluppata dall'altoparlante, anche raddoppiando la potenza dello stadio di uscita potrebbe non produrre un risultato apprezzabile.

Caratteristiche sonore soggettive

La qualità della trasmissione del suono viene valutata in base alla percezione uditiva. Pertanto, è possibile determinare correttamente i requisiti tecnici per il percorso di trasmissione del suono o i suoi singoli collegamenti solo studiando i modelli che collegano la sensazione del suono percepita soggettivamente e le caratteristiche oggettive del suono sono altezza, volume e timbro.

Il concetto di altezza implica una valutazione soggettiva della percezione del suono attraverso la gamma di frequenze. Il suono è solitamente caratterizzato non dalla frequenza, ma dall'altezza.

Un tono è un segnale di una certa altezza che ha uno spettro discreto (suoni musicali, suoni vocalici del parlato). Un segnale che ha un ampio spettro continuo, le cui componenti di frequenza hanno tutte la stessa potenza media, è chiamato rumore bianco.

Un aumento graduale della frequenza delle vibrazioni sonore da 20 a 20.000 Hz viene percepito come un cambiamento graduale del tono dal più basso (basso) al più alto.

Il grado di precisione con cui una persona determina l'altezza di un suono a orecchio dipende dall'acutezza, dalla musicalità e dall'allenamento del suo orecchio. Va notato che l'altezza di un suono dipende in una certa misura dall'intensità del suono (a livelli elevati, i suoni di maggiore intensità appaiono più bassi di quelli più deboli.

L'orecchio umano può distinguere chiaramente due toni di tono vicino. Ad esempio, nella gamma di frequenza di circa 2000 Hz, una persona può distinguere tra due toni che differiscono l'uno dall'altro in frequenza di 3-6 Hz.

La scala soggettiva della percezione del suono in frequenza è vicina alla legge logaritmica. Pertanto, il raddoppio della frequenza di vibrazione (indipendentemente dalla frequenza iniziale) viene sempre percepito come lo stesso cambiamento di altezza. L'intervallo di altezza corrispondente a una variazione di frequenza pari a 2 volte è chiamato ottava. La gamma di frequenze percepite dall'uomo è 20-20.000 Hz, che copre circa dieci ottave.

Un'ottava è un intervallo abbastanza ampio di variazione di intonazione; una persona distingue intervalli significativamente più piccoli. Così in dieci ottave percepite dall'orecchio si possono distinguere più di mille gradazioni di altezza. La musica utilizza intervalli più piccoli chiamati semitoni, che corrispondono a un cambiamento di frequenza di circa 1.054 volte.

Un'ottava è divisa in mezze ottave e un terzo di ottava. Per quest'ultimo è standardizzato il seguente range di frequenze: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5; 6,3:8; 10, che sono i confini di un terzo di ottava. Se queste frequenze sono poste a distanze uguali lungo l'asse delle frequenze, si ottiene una scala logaritmica. Sulla base di ciò, tutte le caratteristiche di frequenza dei dispositivi di trasmissione del suono vengono tracciate su scala logaritmica.

L'intensità della trasmissione dipende non solo dall'intensità del suono, ma anche dalla composizione spettrale, dalle condizioni di percezione e dalla durata dell'esposizione. Pertanto, due toni sonori di media e bassa frequenza, aventi la stessa intensità (o la stessa pressione sonora), non vengono percepiti da una persona come ugualmente forti. Pertanto, è stato introdotto il concetto di livello di intensità negli sfondi per designare suoni con la stessa intensità. Per livello di volume sonoro negli sfondi si intende il livello di pressione sonora in decibel dello stesso volume di un tono puro con una frequenza di 1000 Hz, cioè per una frequenza di 1000 Hz i livelli di volume negli sfondi e in decibel sono gli stessi. Ad altre frequenze, i suoni possono apparire più forti o più deboli alla stessa pressione sonora.

L'esperienza degli ingegneri del suono nella registrazione e nel montaggio di opere musicali mostra che, per rilevare meglio i difetti sonori che possono verificarsi durante il lavoro, il livello del volume durante l'ascolto di controllo dovrebbe essere mantenuto alto, corrispondente approssimativamente al livello del volume nella sala.

Con l'esposizione prolungata a un suono intenso, la sensibilità dell'udito diminuisce gradualmente e maggiore è il volume del suono. La diminuzione della sensibilità rilevata è associata alla reazione dell'udito al sovraccarico, ad es. con il suo adattamento naturale.Dopo qualche interruzione nell'ascolto, la sensibilità uditiva viene ripristinata. A ciò va aggiunto che l'apparecchio acustico, quando percepisce segnali di alto livello, introduce le proprie distorsioni, cosiddette soggettive (che indicano la non linearità dell'udito). Pertanto, ad un livello del segnale di 100 dB, la prima e la seconda armonica soggettiva raggiungono livelli di 85 e 70 dB.

Un livello significativo di volume e la durata della sua esposizione provocano fenomeni irreversibili nell'organo uditivo. È stato notato che le soglie uditive dei giovani sono aumentate notevolmente negli ultimi anni. La ragione di ciò era la passione per la musica pop, caratterizzata da alti livelli di volume.

Il livello del volume viene misurato utilizzando un dispositivo elettroacustico: un fonometro. Il suono misurato viene prima convertito in vibrazioni elettriche dal microfono. Dopo l'amplificazione mediante uno speciale amplificatore di tensione, queste oscillazioni vengono misurate con uno strumento indicatore regolato in decibel. Affinché le letture del dispositivo corrispondano nel modo più accurato possibile alla percezione soggettiva del volume, il dispositivo è dotato di filtri speciali che modificano la sua sensibilità alla percezione del suono di frequenze diverse in base alle caratteristiche della sensibilità uditiva.

Una caratteristica importante del suono è il timbro. La capacità dell'udito di distinguerlo consente di percepire segnali con un'ampia varietà di sfumature. Il suono di ciascuno degli strumenti e delle voci, grazie alle loro sfumature caratteristiche, diventa multicolore e ben riconoscibile.

Il timbro, essendo un riflesso soggettivo della complessità del suono percepito, non ha una valutazione quantitativa ed è caratterizzato da termini qualitativi (bello, morbido, succoso, ecc.). Quando si trasmette un segnale lungo un percorso elettroacustico, le distorsioni risultanti influenzano principalmente il timbro del suono riprodotto. La condizione per la corretta trasmissione del timbro dei suoni musicali è la trasmissione non distorta dello spettro del segnale. Lo spettro del segnale è l'insieme delle componenti sinusoidali di un suono complesso.

Lo spettro più semplice è il cosiddetto tono puro; contiene solo una frequenza. Più interessante è il suono di uno strumento musicale: il suo spettro è costituito dalla frequenza del tono fondamentale e da alcune frequenze "impurità" chiamate sovratoni (toni più alti). Gli sovratoni sono multipli della frequenza del tono fondamentale e solitamente hanno un'ampiezza minore .

Il timbro del suono dipende dalla distribuzione dell'intensità sugli armonici. I suoni dei diversi strumenti musicali variano nel timbro.

Più complesso è lo spettro di combinazioni di suoni musicali chiamato accordo. In tale spettro ci sono diverse frequenze fondamentali insieme ai corrispondenti armonici

Le differenze timbriche sono dovute principalmente alle componenti di frequenza medio-bassa del segnale, pertanto una grande varietà di timbri è associata a segnali che si trovano nella parte inferiore della gamma di frequenza. I segnali appartenenti alla sua parte superiore, man mano che aumentano, perdono sempre più la loro colorazione timbrica, dovuta al progressivo allontanamento delle loro componenti armoniche oltre i limiti frequenze udibili. Ciò può essere spiegato dal fatto che fino a 20 o più armonici sono attivamente coinvolti nella formazione del timbro dei suoni bassi, medi 8 - 10, alti 2 - 3, poiché il resto è debole o non rientra nella gamma udibile frequenze. Pertanto, i suoni acuti, di regola, hanno un timbro più povero.

Quasi tutte le fonti sonore naturali, comprese le fonti di suoni musicali, hanno una dipendenza specifica del timbro dal livello del volume. Anche l'udito è adattato a questa dipendenza: è naturale per lui determinare l'intensità di una sorgente dal colore del suono. I suoni più forti sono solitamente più aspri.

Sorgenti sonore musicali

Numerosi fattori che caratterizzano le sorgenti sonore primarie hanno una grande influenza sulla qualità del suono dei sistemi elettroacustici.

I parametri acustici delle fonti musicali dipendono dalla composizione degli esecutori (orchestra, ensemble, gruppo, solista e tipo di musica: sinfonica, folk, pop, ecc.).

L'origine e la formazione del suono su ciascuno strumento musicale ha le sue specifiche associate alle caratteristiche acustiche della produzione del suono in un particolare strumento musicale.

Un elemento importante il suono musicale è l'attacco. Questo è un processo di transizione specifico durante il quale vengono stabilite caratteristiche sonore stabili: volume, timbro, intonazione. Qualsiasi suono musicale attraversa tre fasi: inizio, metà e fine, e sia la fase iniziale che quella finale hanno una certa durata. La fase iniziale è chiamata attacco. La sua durata è diversa: per gli strumenti a pizzico, le percussioni e alcuni strumenti a fiato dura 0-20 ms, per il fagotto dura 20-60 ms. Un attacco non è solo un aumento del volume di un suono da zero a un valore stabile; può essere accompagnato dallo stesso cambiamento nell'altezza del suono e nel suo timbro. Inoltre, le caratteristiche di attacco dello strumento non sono le stesse aree diverse la sua gamma con diversi stili esecutivi: il violino, per ricchezza di possibili metodi espressivi di attacco, è lo strumento più perfetto.

Una delle caratteristiche di qualsiasi strumento musicale è intervallo di frequenze suono. Oltre alle frequenze fondamentali, ogni strumento è caratterizzato da componenti aggiuntivi di alta qualità: armonici (o, come è consuetudine nell'elettroacustica, armoniche superiori), che ne determinano il timbro specifico.

È risaputo che energia sonora distribuito in modo non uniforme su tutto lo spettro delle frequenze sonore emesse dalla sorgente.

La maggior parte degli strumenti sono caratterizzati dall'amplificazione delle frequenze fondamentali, nonché dei singoli armonici, in alcune (una o più) bande di frequenza relativamente strette (formanti), diverse per ciascuno strumento. Le frequenze di risonanza (in hertz) della regione formante sono: per tromba 100-200, corno 200-400, trombone 300-900, tromba 800-1750, sassofono 350-900, oboe 800-1500, fagotto 300-900, clarinetto 250 -600.

Un'altra proprietà caratteristica degli strumenti musicali è la forza del loro suono, che è determinata dalla maggiore o minore ampiezza (span) del loro corpo sonoro o colonna d'aria (ad un'ampiezza maggiore corrisponde un suono più forte e viceversa). I valori di potenza acustica di picco (in watt) sono: per grande orchestra 70, grancassa 25, timpani 20, rullante 12, trombone 6, pianoforte 0,4, tromba e sassofono 0,3, tromba 0,2, contrabbasso 0,(6, flauto piccolo 0,08, clarinetto, corno e triangolo 0,05.

Il rapporto tra la potenza sonora estratta da uno strumento quando suonato “fortissimo” e la potenza del suono quando suonato “pianissimo” è solitamente chiamato gamma dinamica del suono degli strumenti musicali.

La gamma dinamica di una sorgente sonora musicale dipende dal tipo di gruppo che si esibisce e dalla natura dell'esecuzione.

Consideriamo la gamma dinamica delle singole sorgenti sonore. La gamma dinamica dei singoli strumenti musicali e degli ensemble (orchestre e cori di varie composizioni), nonché delle voci, è intesa come il rapporto tra la pressione sonora massima creata da una determinata sorgente e quella minima, espressa in decibel.

In pratica, quando si determina la gamma dinamica di una sorgente sonora, si opera solitamente solo sui livelli di pressione sonora, calcolando o misurando la loro corrispondente differenza. Ad esempio, se il livello sonoro massimo di un'orchestra è 90 e il minimo è 50 dB, la gamma dinamica si dice che sia 90 - 50 = 40 dB. In questo caso 90 e 50 dB sono livelli di pressione sonora relativi al livello acustico zero.

La gamma dinamica per una determinata sorgente sonora non è un valore costante. Dipende dalla natura dell'opera eseguita e dalle condizioni acustiche della stanza in cui si svolge la performance. Il riverbero espande la gamma dinamica, che tipicamente raggiunge il suo massimo in ambienti con grandi volumi e minimo assorbimento acustico. Quasi tutti gli strumenti e le voci umane hanno una gamma dinamica non uniforme tra i registri sonori. Ad esempio, il livello del volume del suono più basso di un forte per un cantante è uguale al livello del suono più alto di un pianoforte.

La gamma dinamica di un particolare programma musicale è espressa allo stesso modo delle singole sorgenti sonore, ma la pressione sonora massima viene indicata con un tono dinamico ff (fortissimo) e la minima con pp (pianissimo).

Il volume più alto, indicato nelle note fff (forte, fortissimo), corrisponde ad un livello di pressione sonora acustica di circa 110 dB, e il volume più basso, indicato nelle note ppr (piano-pianissimo), di circa 40 dB.

Va notato che le sfumature dinamiche dell'esecuzione musicale sono relative e la loro relazione con i corrispondenti livelli di pressione sonora è in una certa misura condizionata. La gamma dinamica di un particolare programma musicale dipende dalla natura della composizione. Pertanto, la gamma dinamica delle opere classiche di Haydn, Mozart, Vivaldi raramente supera i 30-35 dB. La gamma dinamica della musica pop di solito non supera i 40 dB, mentre quella della musica dance e jazz è solo di circa 20 dB. La maggior parte delle opere per l'orchestra russa strumenti popolari hanno anche una piccola gamma dinamica (25-30 dB). Questo vale anche per una banda di ottoni. Tuttavia, il livello sonoro massimo di una banda di ottoni in una stanza può raggiungere un livello abbastanza elevato (fino a 110 dB).

Effetto mascherante

La valutazione soggettiva del volume dipende dalle condizioni in cui il suono viene percepito dall'ascoltatore. In condizioni reali non esiste un segnale acustico nel silenzio assoluto. Allo stesso tempo, il rumore estraneo influisce sull'udito, complicando la percezione del suono, mascherando in una certa misura il segnale principale. L'effetto del mascheramento di un'onda sinusoidale pura da parte di rumore estraneo viene misurato dal valore indicato. di quanti decibel aumenta la soglia di udibilità del segnale mascherato sopra la soglia della sua percezione nel silenzio.

Esperimenti per determinare il grado di mascheramento di un segnale sonoro da parte di un altro mostrano che un tono di qualsiasi frequenza viene mascherato dai toni più bassi in modo molto più efficace che da quelli più alti. Ad esempio, se due diapason (1200 e 440 Hz) emettono suoni con la stessa intensità, allora smettiamo di sentire il primo tono, esso viene mascherato dal secondo (spegnendo la vibrazione del secondo diapason, sentiremo il primo Ancora).

Se esistono contemporaneamente due segnali sonori complessi costituiti da determinati spettri di frequenza sonora, si verifica un effetto di mascheramento reciproco. Inoltre, se l'energia principale di entrambi i segnali si trova nella stessa regione della gamma di frequenze audio, l'effetto di mascheramento sarà più forte, quindi durante la trasmissione di un brano orchestrale, a causa del mascheramento da parte dell'accompagnamento, la parte del solista potrebbe risultare poco nitida. intelligibile e indistinto.

Raggiungere la chiarezza o, come si suol dire, la “trasparenza” del suono nella trasmissione del suono di orchestre o ensemble pop diventa molto difficile se uno strumento o singoli gruppi di strumenti dell'orchestra suonano contemporaneamente in uno o registri simili.

Il regista, quando registra un'orchestra, deve tenere conto delle caratteristiche del camuffamento. Durante le prove, con l'aiuto del direttore, stabilisce un equilibrio tra la forza del suono degli strumenti di un gruppo, nonché tra i gruppi dell'intera orchestra. La chiarezza delle principali linee melodiche e delle singole parti musicali è ottenuta in questi casi grazie al posizionamento ravvicinato dei microfoni rispetto agli esecutori, alla scelta deliberata da parte del tecnico del suono degli strumenti più importanti in un dato luogo dell'opera e ad altri tecniche speciali Ingegneria del suono.

Al fenomeno del mascheramento si oppone la capacità psicofisiologica degli organi uditivi di individuare dalla massa generale dei suoni uno o più suoni che portano maggiormente Informazioni importanti. Ad esempio, quando suona un'orchestra, il direttore nota la minima imprecisione nell'esecuzione di una parte su qualsiasi strumento.

Il mascheramento può influenzare notevolmente la qualità della trasmissione del segnale. Una percezione chiara del suono ricevuto è possibile se la sua intensità supera significativamente il livello dei componenti di interferenza situati nella stessa banda del suono ricevuto. Con un'interferenza uniforme, l'eccesso di segnale dovrebbe essere di 10-15 dB. Questa caratteristica della percezione uditiva è uso pratico, ad esempio, quando si valutano le caratteristiche elettroacustiche dei media. Pertanto, se il rapporto segnale-rumore di una registrazione analogica è 60 dB, la gamma dinamica del programma registrato non può essere superiore a 45-48 dB.

Caratteristiche temporali della percezione uditiva

L'apparecchio acustico, come qualsiasi altro sistema oscillatorio, è inerziale. Quando il suono scompare, la sensazione uditiva non scompare immediatamente, ma gradualmente, diminuendo fino a zero. Il tempo durante il quale il livello del rumore diminuisce di 8-10 sottofondi è chiamato costante di tempo dell'udito. Questa costante dipende da una serie di circostanze, nonché dai parametri del suono percepito. Se all'ascoltatore arrivano due brevi impulsi sonori, identici nella composizione di frequenza e nel livello, ma uno di essi è ritardato, verranno percepiti insieme con un ritardo non superiore a 50 ms. A grandi intervalli di ritardo, entrambi gli impulsi vengono percepiti separatamente e si verifica un'eco.

Questa caratteristica dell'udito viene presa in considerazione quando si progettano alcuni dispositivi di elaborazione del segnale, ad esempio linee di ritardo elettroniche, riverberi, ecc.

Va notato che, a causa delle proprietà speciali dell'udito, la sensazione del volume di un impulso sonoro a breve termine dipende non solo dal suo livello, ma anche dalla durata dell'impatto dell'impulso sull'orecchio. Pertanto, un suono a breve termine, della durata di soli 10-12 ms, viene percepito dall'orecchio in modo più silenzioso di un suono dello stesso livello, ma che influenza l'udito, ad esempio, per 150-400 ms. Pertanto, quando si ascolta una trasmissione, il volume è il risultato della media dell'energia dell'onda sonora su un certo intervallo. Inoltre, l'udito umano ha inerzia, in particolare, quando percepisce distorsioni non lineari, non le avverte se la durata dell'impulso sonoro è inferiore a 10-20 ms. Questo è il motivo per cui negli indicatori di livello delle apparecchiature radioelettroniche domestiche per la registrazione del suono, i valori istantanei del segnale vengono mediati su un periodo selezionato in base alle caratteristiche temporali degli organi uditivi.

Rappresentazione spaziale del suono

Una delle abilità umane importanti è la capacità di determinare la direzione di una sorgente sonora. Questa capacità è chiamata effetto binaurale ed è spiegata dal fatto che una persona ha due orecchie. I dati sperimentali mostrano da dove proviene il suono: uno per i toni ad alta frequenza, uno per i toni a bassa frequenza.

Il suono percorre una distanza più breve verso l'orecchio rivolto verso la sorgente rispetto all'altro orecchio. Di conseguenza, la pressione delle onde sonore nei canali uditivi varia in fase e ampiezza. Le differenze di ampiezza sono significative solo alle alte frequenze, quando la lunghezza d'onda del suono diventa paragonabile alla dimensione della testa. Quando la differenza di ampiezza supera un valore di soglia di 1 dB, la sorgente sonora sembra trovarsi sul lato dove l'ampiezza è maggiore. L'angolo di deviazione della sorgente sonora dalla linea centrale (linea di simmetria) è approssimativamente proporzionale al logaritmo del rapporto di ampiezza.

Per determinare la direzione di una sorgente sonora con frequenze inferiori a 1500-2000 Hz, le differenze di fase sono significative. A una persona sembra che il suono provenga dal lato da cui l'onda, che è in fase anticipata, raggiunge l'orecchio. L'angolo di deviazione del suono dalla linea mediana è proporzionale alla differenza nel tempo di arrivo delle onde sonore ad entrambe le orecchie. Una persona addestrata può notare una differenza di fase con una differenza temporale di 100 ms.

La capacità di determinare la direzione del suono sul piano verticale è molto meno sviluppata (circa 10 volte). Questa caratteristica fisiologica è associata all'orientamento degli organi uditivi sul piano orizzontale.

Caratteristica specifica la percezione spaziale del suono da parte di una persona si manifesta nel fatto che gli organi uditivi sono in grado di percepire la localizzazione totale e integrale creata con l'aiuto di mezzi di influenza artificiali. Ad esempio, in una stanza, due altoparlanti sono installati frontalmente a una distanza di 2-3 m l'uno dall'altro. L'ascoltatore si trova alla stessa distanza dall'asse del sistema di collegamento, rigorosamente al centro. In una stanza, attraverso gli altoparlanti vengono emessi due suoni di uguale fase, frequenza e intensità. Come risultato dell'identità dei suoni che passano nell'organo dell'udito, una persona non può separarli; le sue sensazioni danno idee su un'unica, apparente fonte sonora (virtuale), che si trova rigorosamente al centro sull'asse di simmetria.

Se ora riduciamo il volume di un altoparlante, la sorgente apparente si sposterà verso l'altoparlante più forte. L'illusione di una sorgente sonora in movimento può essere ottenuta non solo modificando il livello del segnale, ma anche ritardando artificialmente un suono rispetto a un altro; in questo caso la sorgente apparente si sposterà verso l'altoparlante che emette anticipatamente il segnale.

Per illustrare la localizzazione integrale, diamo un esempio. La distanza tra gli altoparlanti è di 2 m, la distanza dalla prima linea all'ascoltatore è di 2 m; affinché la sorgente si sposti di 40 cm a sinistra o a destra, è necessario inviare due segnali con una differenza di livello di intensità di 5 dB o con un ritardo di 0,3 ms. Con una differenza di livello di 10 dB o un ritardo di 0,6 ms, la sorgente si “sposterà” di 70 cm dal centro.

Pertanto, se si modifica la pressione sonora creata dall'altoparlante, nasce l'illusione di spostare la sorgente sonora. Questo fenomeno è chiamato localizzazione sommaria. Per creare una localizzazione sommaria viene utilizzato un sistema di trasmissione del suono stereofonico a due canali.

Nella stanza principale sono installati due microfoni, ognuno dei quali funziona sul proprio canale. Il secondario ha due altoparlanti. I microfoni si trovano ad una certa distanza l'uno dall'altro lungo una linea parallela alla posizione dell'emettitore sonoro. Quando si sposta l'emettitore sonoro, sul microfono agirà una pressione sonora diversa e il tempo di arrivo dell'onda sonora sarà diverso a causa della distanza ineguale tra l'emettitore sonoro e i microfoni. Questa differenza crea un effetto di localizzazione totale nell'ambiente secondario, per cui la sorgente apparente viene localizzata in un certo punto dello spazio situato tra due altoparlanti.

Va detto del sistema di trasmissione del suono binaurale. Con questo sistema, chiamato sistema a testa artificiale, nella stanza principale vengono posizionati due microfoni separati, distanziati l'uno dall'altro pari alla distanza tra le orecchie di una persona. Ciascuno dei microfoni dispone di un canale di trasmissione del suono indipendente, la cui uscita nella stanza secondaria comprende i telefoni per l'orecchio sinistro e destro. Se i canali di trasmissione del suono sono identici, un tale sistema trasmette accuratamente l'effetto binaurale creato vicino alle orecchie della “testa artificiale” nella stanza principale. Avere le cuffie e doverle utilizzare per molto tempo è uno svantaggio.

L'organo dell'udito determina la distanza dalla sorgente sonora utilizzando una serie di segni indiretti e con alcuni errori. A seconda che la distanza dalla sorgente del segnale sia piccola o grande, la sua valutazione soggettiva cambia sotto l'influenza vari fattori. Si è riscontrato che se le distanze determinate sono piccole (fino a 3 m), la loro valutazione soggettiva è quasi linearmente correlata alla variazione del volume della sorgente sonora che si muove lungo la profondità. Un ulteriore fattore per un segnale complesso è il suo timbro, che diventa sempre più “pesante” man mano che la sorgente si avvicina all'ascoltatore, ciò è dovuto alla crescente amplificazione degli armonici bassi rispetto a quelli del registro acuto, causata dal conseguente aumento del livello del volume.

Per distanze medie di 3-10 m, l'allontanamento della sorgente dall'ascoltatore sarà accompagnato da una proporzionale diminuzione del volume, e questa variazione si applicherà ugualmente alla frequenza fondamentale e alle componenti armoniche. Di conseguenza, si verifica un relativo rafforzamento della parte ad alta frequenza dello spettro e il timbro diventa più luminoso.

All’aumentare della distanza, le perdite di energia nell’aria aumenteranno in proporzione al quadrato della frequenza. Una maggiore perdita delle armoniche del registro acuto risulterà in una diminuzione della brillantezza timbrica. Pertanto, la valutazione soggettiva delle distanze è associata a cambiamenti nel suo volume e timbro.

In un ambiente chiuso i segnali delle prime riflessioni, ritardati di 20-40 ms rispetto alla riflessione diretta, vengono percepiti dall'organo uditivo come provenienti da direzioni diverse. Allo stesso tempo, il loro crescente ritardo crea l'impressione di una distanza significativa dai punti da cui avvengono queste riflessioni. Pertanto, dal tempo di ritardo si può giudicare la distanza relativa delle fonti secondarie o, che è lo stesso, la dimensione della stanza.

Alcune caratteristiche della percezione soggettiva delle trasmissioni stereofoniche.

Un sistema di trasmissione del suono stereofonico presenta una serie di caratteristiche significative rispetto a quello monofonico convenzionale.

La qualità che distingue il suono stereofonico, il volume, cioè la prospettiva acustica naturale può essere valutata utilizzando alcuni indicatori aggiuntivi che non hanno senso con una tecnica di trasmissione del suono monofonica. Tali indicatori aggiuntivi includono: angolo di udienza, ad es. l'angolo al quale l'ascoltatore percepisce l'immagine sonora stereofonica; risoluzione stereo, ad es. localizzazione determinata soggettivamente di singoli elementi dell'immagine sonora in determinati punti dello spazio all'interno dell'angolo udibile; atmosfera acustica, ad es. l'effetto di dare all'ascoltatore una sensazione di presenza nella stanza primaria in cui avviene l'evento sonoro trasmesso.

Sul ruolo dell'acustica ambientale

Il suono colorato si ottiene non solo con l'aiuto di apparecchiature di riproduzione del suono. Anche con apparecchiature abbastanza buone, la qualità del suono potrebbe essere scarsa se la stanza di ascolto non ne è dotata determinate proprietà. È noto che in un ambiente chiuso si verifica un fenomeno sonoro nasale chiamato riverbero. Colpendo gli organi dell'udito, il riverbero (a seconda della sua durata) può migliorare o peggiorare la qualità del suono.

Una persona in una stanza percepisce non solo le onde sonore dirette create direttamente dalla sorgente sonora, ma anche le onde riflesse dal soffitto e dalle pareti della stanza. Le onde riflesse si sentono per qualche tempo dopo che la sorgente sonora si è fermata.

A volte si ritiene che i segnali riflessi svolgano solo un ruolo negativo, interferendo con la percezione del segnale principale. Tuttavia, questa idea non è corretta. Una certa parte dell'energia dei segnali eco riflessi iniziali, raggiungendo le orecchie umane con brevi ritardi, amplifica il segnale principale e ne arricchisce il suono. Al contrario, gli echi successivi si riflettevano. il cui tempo di ritardo supera un certo valore critico, formano un sottofondo sonoro che rende difficile la percezione del segnale principale.

La sala d'ascolto non dovrebbe averne alla grande riverbero. I soggiorni, di norma, hanno poco riverbero a causa delle loro dimensioni limitate e della presenza di superfici fonoassorbenti, mobili imbottiti, tappeti, tende, ecc.

Ostacoli di diversa natura e proprietà sono caratterizzati da un coefficiente di assorbimento acustico, che è il rapporto tra l'energia assorbita e l'energia totale dell'onda sonora incidente.

Per aumentare le proprietà fonoassorbenti del tappeto (e ridurre il rumore in soggiorno), è consigliabile appendere il tappeto non vicino al muro, ma con uno spazio di 30-50 mm).

Il contenuto dell'articolo

UDITO, capacità di percepire i suoni. L'udito dipende: 1) dall'orecchio – esterno, medio e interno – che percepisce vibrazioni sonore; 2) il nervo uditivo, che trasmette i segnali ricevuti dall'orecchio; 3) alcune parti del cervello ( centri uditivi), in cui gli impulsi trasmessi dai nervi uditivi provocano la consapevolezza dei segnali sonori originali.

Qualsiasi fonte di suono: una corda di violino tenuta con un archetto, una colonna d'aria che si muove in una canna d'organo o corde vocali persona parlante - provoca vibrazioni nell'aria circostante: prima compressione istantanea, poi rarefazione istantanea. In altre parole, ciascuna sorgente sonora emette una serie di onde alternate di alta e bassa pressione che viaggiano velocemente nell'aria. Questo flusso di onde in movimento crea il suono percepito dagli organi uditivi.

La maggior parte dei suoni che incontriamo ogni giorno sono piuttosto complessi. Sono generati da complessi movimenti oscillatori di una sorgente sonora, creando un intero complesso di onde sonore. Negli esperimenti di ricerca sull'udito, cercano di selezionare i segnali sonori più semplici possibili per facilitare la valutazione dei risultati. Vengono spesi molti sforzi per garantire semplici oscillazioni periodiche della sorgente sonora (come un pendolo). Il flusso risultante di onde sonore di una frequenza è chiamato tono puro; rappresenta un cambiamento regolare e graduale di alta e bassa pressione.

Confini della percezione uditiva.

La sorgente sonora "ideale" descritta può essere fatta vibrare velocemente o lentamente. Ciò permette di chiarire una delle principali domande che si pongono nello studio dell'udito, ovvero quale sia la frequenza minima e massima delle vibrazioni percepite dall'orecchio umano come suono. Gli esperimenti hanno dimostrato quanto segue. Quando le oscillazioni si verificano molto lentamente, meno di 20 cicli di oscillazione completi al secondo (20 Hz), ciascuna onda sonora viene ascoltata separatamente e non forma un tono continuo. All'aumentare della frequenza di vibrazione, una persona inizia a sentire un tono basso e continuo, simile al suono della canna dei bassi più bassa di un organo. Man mano che la frequenza aumenta ulteriormente, l'altezza percepita diventa più alta; a 1000 Hz assomiglia al Do acuto di un soprano. Tuttavia, questa nota è ancora lontana limite superiore udito umano. È solo quando la frequenza si avvicina a circa 20.000 Hz che l’orecchio umano normale gradualmente diventa incapace di sentire.

La sensibilità dell'orecchio alle vibrazioni sonore di frequenze diverse non è la stessa. Risponde in modo particolarmente sensibile alle fluttuazioni delle frequenze medie (da 1000 a 4000 Hz). Qui la sensibilità è così grande che qualsiasi aumento significativo della stessa sarebbe sfavorevole: allo stesso tempo si percepirebbe un rumore di fondo costante del movimento casuale delle molecole d'aria. Man mano che la frequenza diminuisce o aumenta rispetto alla gamma media, l'acuità uditiva diminuisce gradualmente. Ai margini della gamma di frequenze percepibili, il suono deve essere molto forte per essere udito, così forte che a volte viene percepito fisicamente prima di essere udito.

Il suono e la sua percezione.

Un tono puro ha due caratteristiche indipendenti: 1) frequenza e 2) forza o intensità. La frequenza è misurata in hertz, cioè determinato dal numero di cicli oscillatori completi al secondo. L'intensità viene misurata dall'entità della pressione pulsante delle onde sonore su qualsiasi superficie in arrivo ed è solitamente espressa in unità logaritmiche relative - decibel (dB). Va ricordato che i concetti di frequenza e intensità si applicano solo al suono come stimolo fisico esterno; questo è il cosiddetto caratteristiche acustiche suono. Quando parliamo di percezione, ad es. O processo fisiologico, il suono viene giudicato alto o basso e la sua intensità viene percepita come volume. In generale l'altezza, caratteristica soggettiva del suono, è strettamente correlata alla sua frequenza; suoni alta frequenza sono percepiti come elevati. Inoltre, per generalizzare, possiamo dire che l'intensità percepita dipende dalla forza del suono: sentiamo i suoni più intensi più forti. Tali rapporti, tuttavia, non sono immutabili e assoluti, come spesso si crede. L'altezza percepita di un suono è influenzata in una certa misura dalla sua intensità, e il volume percepito è influenzato in una certa misura dalla frequenza. Pertanto, modificando la frequenza di un suono, si può evitare di modificare l'altezza percepita, variandone di conseguenza l'intensità.

"Differenza minima evidente."

Sia dal punto di vista pratico che teorico, determinare la differenza minima di frequenza e intensità del suono che può essere rilevata dall'orecchio è un problema molto importante. Come dovrebbero essere modificate la frequenza e l'intensità dei segnali sonori in modo che l'ascoltatore se ne accorga? Si scopre che la differenza minima percepibile è determinata da un cambiamento relativo nelle caratteristiche del suono piuttosto che da un cambiamento assoluto. Questo vale sia per la frequenza che per l'intensità del suono.

La variazione relativa di frequenza necessaria per la discriminazione è diversa sia per suoni di frequenze diverse che per suoni della stessa frequenza, ma di diversa intensità. Si può dire però che sia pari a circa lo 0,5% su un ampio intervallo di frequenze da 1000 a 12.000 Hz. Questa percentuale (la cosiddetta soglia di discriminazione) è leggermente più alta alle frequenze più alte e significativamente più alta alle frequenze più basse. Di conseguenza, l'orecchio è meno sensibile ai cambiamenti di frequenza ai margini della gamma di frequenze che ai valori medi, e questo viene spesso notato da tutti coloro che suonano il pianoforte; l'intervallo tra due note molto alte o molto gravi appare inferiore a quello delle note della gamma media.

La differenza minima evidente è leggermente diversa quando si tratta di intensità del suono. La discriminazione richiede una variazione abbastanza ampia, circa il 10%, nella pressione delle onde sonore (cioè circa 1 dB), e questo valore è relativamente costante per suoni di quasi tutte le frequenze e intensità. Tuttavia, quando l’intensità dello stimolo è bassa, la differenza minima percepibile aumenta notevolmente, soprattutto per i toni a bassa frequenza.

Sovratoni nell'orecchio.

Una proprietà caratteristica di quasi tutte le sorgenti sonore è che non solo produce semplici oscillazioni periodiche (tono puro), ma esegue anche movimenti oscillatori complessi che producono più toni puri contemporaneamente. Tipicamente, un tono così complesso è costituito da serie armoniche (armoniche), ad es. dalla frequenza più bassa, fondamentale, più gli armonici, le cui frequenze superano la fondamentale per un numero intero di volte (2, 3, 4, ecc.). Pertanto, un oggetto che vibra ad una frequenza fondamentale di 500 Hz può produrre anche armonici di 1000, 1500, 2000 Hz, ecc. L'orecchio umano si comporta in modo simile in risposta a un segnale sonoro. Le caratteristiche anatomiche dell'orecchio offrono molte opportunità per convertire l'energia del tono puro in arrivo, almeno parzialmente, in sovratoni. Ciò significa che anche quando la sorgente produce un tono puro, un ascoltatore attento può sentire non solo il tono principale, ma anche uno o due armonici sottili.

Interazione di due toni.

Quando due toni puri vengono percepiti contemporaneamente dall'orecchio, si possono osservare le seguenti variazioni: azione congiunta, a seconda della natura dei toni stessi. Possono mascherarsi a vicenda riducendo reciprocamente il volume. Ciò si verifica più spesso quando i toni non differiscono molto in frequenza. I due toni possono connettersi tra loro. Allo stesso tempo, sentiamo suoni che corrispondono alla differenza di frequenze tra loro o alla somma delle loro frequenze. Quando due toni hanno una frequenza molto vicina, sentiamo un singolo tono la cui altezza è approssimativamente uguale a quella frequenza. Questo tono, tuttavia, diventa più forte e più basso poiché i due segnali acustici leggermente discordanti interagiscono continuamente, potenziandosi o annullandosi a vicenda.

Timbro.

Oggettivamente parlando, gli stessi toni complessi possono variare in grado di complessità, ad es. per composizione e intensità degli armonici. Una caratteristica soggettiva della percezione, che generalmente riflette la peculiarità del suono, è il timbro. Pertanto, le sensazioni causate da un tono complesso sono caratterizzate non solo da una certa altezza e volume, ma anche dal timbro. Alcuni suoni sembrano ricchi e pieni, altri no. Grazie soprattutto alle differenze timbriche, tra tanti suoni riconosciamo le voci di vari strumenti. Una nota LA suonata su un pianoforte può essere facilmente distinta dalla stessa nota suonata su un corno. Se però si riesce a filtrare e smorzare gli armonici di ciascuno strumento, queste note non potranno essere distinte.

Localizzazione dei suoni.

L'orecchio umano non solo distingue i suoni e le loro fonti; entrambe le orecchie, lavorando insieme, sono in grado di determinare con precisione la direzione da cui proviene il suono. Dato che le orecchie si trovano ai lati opposti della testa, le onde sonore della sorgente sonora non le raggiungono esattamente contemporaneamente e le influenzano con diversi effetti. diversi punti di forza. A causa della differenza minima di tempo e forza, il cervello determina in modo abbastanza accurato la direzione della sorgente sonora. Se la sorgente sonora è rigorosamente di fronte, il cervello la localizza lungo asse orizzontale con una precisione di diversi gradi. Se la sorgente viene spostata da un lato, la precisione della localizzazione risulta leggermente inferiore. Distinguere il suono proveniente da dietro da quello anteriore, così come localizzarlo lungo l'asse verticale, risulta essere un po' più difficile.

Rumore

spesso descritto come un suono atonale, cioè composto da vari. frequenze non correlate e quindi non ripete costantemente tale alternanza di onde di alta e bassa pressione per produrre una frequenza specifica. Tuttavia, in realtà, quasi ogni "rumore" ha una propria altezza, che è facile da verificare ascoltando e confrontando i rumori ordinari. D'altra parte, qualsiasi "tono" ha elementi di ruvidità. Pertanto, le differenze tra rumore e tono sono difficili da definire in questi termini. Oggi c’è la tendenza a definire il rumore dal punto di vista psicologico piuttosto che acustico, definendolo semplicemente un suono indesiderato. Ridurre il rumore in questo senso è diventato un problema moderno urgente. Anche se il rumore forte e costante provoca indubbiamente la sordità e il lavoro nel rumore provoca uno stress temporaneo, il suo effetto è probabilmente meno duraturo e meno grave di quanto talvolta gli viene attribuito.

Udito anormale e udito degli animali.

Un incentivo naturale per orecchio umano il suono si propaga nell'aria, ma l'orecchio può essere influenzato in altri modi. Tutti sanno, ad esempio, che sott'acqua si sente il rumore. Inoltre, se si applica una fonte di vibrazione alla parte ossea della testa, si avverte una sensazione di suono dovuta alla conduzione ossea. Questo fenomeno è molto utile in alcune forme di sordità: si applica direttamente un piccolo trasmettitore processo mastoideo(la parte del cranio situata subito dietro l'orecchio), permette al paziente di sentire i suoni amplificati dal trasmettitore attraverso le ossa del cranio grazie alla conduzione ossea.

Naturalmente, non solo le persone hanno l'udito. La capacità di sentire nasce nelle prime fasi dell'evoluzione ed esiste già negli insetti. Diverse specie di animali percepiscono suoni di frequenze diverse. Alcuni sentono una gamma di suoni più piccola rispetto agli esseri umani, altri ne sentono una più ampia. Un buon esempio è un cane, il cui orecchio è sensibile alle frequenze oltre la portata dell'udito umano. Uno degli usi è quello di produrre fischi, il cui suono non è udibile dagli esseri umani ma abbastanza forte da essere sentito dai cani.

Il concetto di suono e rumore. Il potere del suono.

Il suono è un fenomeno fisico cioè la propagazione di vibrazioni meccaniche sotto forma di onde elastiche in un mezzo solido, liquido o gassoso. Come ogni onda, il suono è caratterizzato da ampiezza e spettro di frequenze. L'ampiezza di un'onda sonora è la differenza tra i valori di densità più alto e più basso. La frequenza del suono è il numero di vibrazioni dell'aria al secondo. La frequenza è misurata in Hertz (Hz).

Onde con frequenze diverse vengono percepite da noi come suoni di diversa altezza. Il suono con una frequenza inferiore a 16 – 20 Hz (la portata dell'udito umano) è chiamato infrasuono; da 15 – 20 kHz a 1 GHz, – ultrasuoni, da 1 GHz – ipersuono. Tra i suoni uditi ci sono i suoni fonetici (i suoni del parlato e i fonemi che compongono il linguaggio parlato) e i suoni musicali (i suoni che compongono la musica). I suoni musicali contengono non uno, ma diversi toni e talvolta componenti di rumore in un'ampia gamma di frequenze.

Il rumore è un tipo di suono percepito dalle persone come sgradevole, inquietante o addirittura provocatorio sensazioni dolorose fattore che crea disagio acustico.

Per quantificare il suono vengono utilizzati parametri medi, determinati sulla base di leggi statistiche. L'intensità del suono è un termine obsoleto che descrive una quantità simile, ma non identica, all'intensità del suono. Dipende dalla lunghezza d'onda. Unità di misura dell'intensità sonora - bel (B). Livello audio più spesso Totale misurato in decibel (questo è 0,1B). L'udito di una persona può rilevare una differenza nel livello del volume di circa 1 dB.

Per misurare il rumore acustico, Stephen Orfield ha fondato l'Orfield Laboratory a South Minneapolis. Per ottenere un silenzio eccezionale, la stanza utilizza piattaforme acustiche in fibra di vetro spesse un metro, doppie pareti in acciaio isolante e cemento spesso 30 cm.La stanza blocca il 99,99% dei suoni esterni e assorbe quelli interni. Questa fotocamera viene utilizzata da molti produttori per testare il volume dei loro prodotti come valvole cardiache e suoni del display cellulare, suono di un interruttore sul cruscotto di un'auto. Viene utilizzato anche per determinare la qualità del suono.

Suoni di diversa intensità hanno effetti diversi sul corpo umano. COSÌ Il suono fino a 40 dB ha un effetto calmante. L'esposizione a suoni di 60-90 dB provoca una sensazione di irritazione, stanchezza e mal di testa. Il suono con una forza di 95-110 dB provoca gradualmente indebolimento dell'udito, stress neuropsichico e varie malattie. Il suono da 114 dB provoca un'ebbrezza sonora simile intossicazione da alcol, disturba il sonno, distrugge la psiche e porta alla sordità.

In Russia esistono standard sanitari per i livelli di rumore consentiti, dove per vari territori e condizioni di presenza di una persona vengono forniti i valori massimi del livello di rumore:

· sul territorio del microdistretto 45-55 dB;

·V classi scolastiche 40-45 dB;

· ospedali 35-40 dB;

· nell'industria 65-70 dB.

Di notte (23:00-7:00) i livelli di rumore dovrebbero essere inferiori di 10 dB.

Esempi di intensità del suono in decibel:

· Fruscio delle foglie: 10

· Superficie abitabile: 40

· Conversazione: 40–45

· Ufficio: 50–60

· Rumore del negozio: 60

TV, urla, risate a 1 m di distanza: 70–75

· Via: 70–80

Fabbrica (industria pesante): 70–110

· Motosega: 100

· Lancio a reazione: 120–130

· Rumore discoteca: 175

Percezione umana dei suoni

L'udito è la capacità degli organismi biologici di percepire i suoni con i loro organi uditivi. L'origine del suono si basa sulle vibrazioni meccaniche dei corpi elastici. Nello strato d'aria immediatamente adiacente alla superficie del corpo oscillante si verificano condensazione (compressione) e rarefazione. Queste compressioni e rarefazioni si alternano nel tempo e si propagano lateralmente sotto forma di un'onda elastica longitudinale, che raggiunge l'orecchio e provoca periodiche fluttuazioni di pressione in prossimità di esso, influenzando l'analizzatore uditivo.

Una persona comune è in grado di sentire le vibrazioni sonore nella gamma di frequenze da 16–20 Hz a 15–20 kHz. La capacità di distinguere le frequenze sonore dipende in gran parte dall'individuo: età, sesso, predisposizione alle malattie dell'udito, allenamento e affaticamento dell'udito.

Nell'uomo l'organo dell'udito è l'orecchio, che percepisce gli impulsi sonori ed è anche responsabile della posizione del corpo nello spazio e della capacità di mantenere l'equilibrio. Questo organo pari, che si trova nelle ossa temporali del cranio, limitato esternamente dai padiglioni auricolari. È rappresentato da tre sezioni: l'orecchio esterno, medio e interno, ciascuna delle quali svolge le proprie funzioni specifiche.

L'orecchio esterno è costituito dal padiglione auricolare e dal canale uditivo esterno. Il padiglione auricolare negli organismi viventi funziona come un ricevitore di onde sonore, alle quali vengono poi trasmesse parte interna apparecchio acustico. Il valore del padiglione auricolare nell'uomo è molto più piccolo che negli animali, quindi nell'uomo è praticamente immobile.

Le pieghe del padiglione auricolare umano contribuiscono all'entrata canale uditivo suono: lievi distorsioni di frequenza, a seconda della localizzazione orizzontale e verticale del suono. Pertanto, il cervello riceve Informazioni aggiuntive per chiarire la posizione della sorgente sonora. Questo effetto viene talvolta utilizzato in acustica, anche per creare la sensazione del suono surround quando si utilizzano cuffie o apparecchi acustici. Il canale uditivo esterno termina alla cieca: è separato dall'orecchio medio dal timpano. Le onde sonore catturate dal padiglione auricolare colpiscono il timpano e lo fanno vibrare. A loro volta, le vibrazioni dal timpano vengono trasmesse all'orecchio medio.

La parte principale dell'orecchio medio è cavità timpanica- un piccolo spazio del volume di circa 1 cm³, situato nell'osso temporale. Ci sono tre ossicini uditivi qui: il martello, l'incudine e la staffa - sono collegati tra loro e all'orecchio interno (finestra del vestibolo), trasmettono le vibrazioni sonore dall'orecchio esterno all'orecchio interno, amplificando contemporaneamente loro. La cavità dell'orecchio medio è collegata al rinofaringe attraverso la tromba di Eustachio, attraverso la quale viene equalizzata la pressione media dell'aria all'interno e all'esterno del timpano.

L'orecchio interno è chiamato labirinto per la sua forma intricata. Il labirinto osseo è costituito dal vestibolo, dalla coclea e dai canali semicircolari, ma solo la coclea è direttamente correlata all'udito, all'interno della quale si trova un canale membranoso pieno di liquido, sulla parete inferiore del quale è presente un apparato recettore dell'analizzatore uditivo, ricoperto di cellule ciliate. Le cellule ciliate rilevano le vibrazioni del fluido che riempie il canale. Ogni cellula ciliata è sintonizzata su una frequenza sonora specifica.

L'organo uditivo umano funziona come segue. I padiglioni auricolari catturano le vibrazioni delle onde sonore e le dirigono nel condotto uditivo. Lungo di esso le vibrazioni vengono inviate all'orecchio medio e, una volta raggiunto il timpano, lo fanno vibrare. Attraverso il sistema degli ossicini uditivi, le vibrazioni vengono trasmesse ulteriormente - all'orecchio interno (le vibrazioni sonore vengono trasmesse alla membrana della finestra ovale). Le vibrazioni della membrana provocano il movimento del fluido nella coclea, che a sua volta fa vibrare la membrana basale. Quando le fibre si muovono, i peli delle cellule recettrici toccano la membrana tegumentaria. L'eccitazione nasce nei recettori, che alla fine viene trasmessa lungo il nervo uditivo al cervello, dove attraverso il mesencefalo e il diencefalo l'eccitazione entra nella zona uditiva della corteccia cerebrale, situata in Lobi Temporali. Qui viene fatta la distinzione finale tra la natura del suono, il suo tono, il ritmo, la forza, l'altezza e il suo significato.

L'effetto del rumore sull'uomo

È difficile sopravvalutare l’impatto del rumore sulla salute delle persone. Il rumore è uno di quei fattori a cui non ci si può abituare. A una persona sembra solo di essere abituato al rumore, ma l'inquinamento acustico, agendo costantemente, distrugge la salute umana. Il rumore provoca una risonanza degli organi interni, logorandoli gradualmente senza che ce ne accorgiamo. Non per niente nel Medioevo avvenivano le esecuzioni “su campana”. Rombo suono del campanello Torturò e uccise lentamente il condannato.

Per molto tempo L'influenza del rumore sul corpo umano non è stata studiata in modo specifico, sebbene già nell'antichità si conoscesse il suo danno. Attualmente, gli scienziati di molti paesi in tutto il mondo stanno conducendo vari studi per determinare l’impatto del rumore sulla salute umana. Innanzitutto, il rumore colpisce il sistema nervoso, quello cardiovascolare e quello digestivo. Esiste una relazione tra l'incidenza e la durata della vita in condizioni di inquinamento acustico. Si osserva un aumento delle malattie dopo aver vissuto per 8-10 anni se esposti a rumori con un'intensità superiore a 70 dB.

Il rumore a lungo termine influisce negativamente sull'organo uditivo, riducendo la sensibilità al suono. Esposizione regolare e a lungo termine rumore di produzione a 85-90 dB porta alla perdita dell'udito (perdita graduale dell'udito). Se l'intensità del suono è superiore a 80 dB, esiste il pericolo di perdita di sensibilità dei villi situati nell'orecchio medio, i processi dei nervi uditivi. La morte della metà di loro non ha ancora portato ad una perdita uditiva evidente. E se più della metà muore, la persona verrà catapultata in un mondo in cui non si potrà più sentire il fruscio degli alberi e il ronzio delle api. Con la perdita di tutti i trentamila villi uditivi, una persona entra in un mondo di silenzio.

Il rumore ha un effetto cumulativo, cioè L'irritazione acustica, accumulandosi nel corpo, deprime sempre più il sistema nervoso. Pertanto, prima della perdita dell'udito dovuta all'esposizione al rumore, si verifica un disturbo funzionale del sistema nervoso centrale. Particolarmente cattiva influenza il rumore influenza l'attività neuropsichica del corpo. Il processo di malattie neuropsichiatriche è più elevato tra le persone che lavorano in condizioni rumorose che tra le persone che lavorano in condizioni sonore normali. Tutti i tipi di attività intellettuale sono colpiti, l'umore peggiora, a volte c'è una sensazione di confusione, ansia, paura, paura e ad alta intensità - una sensazione di debolezza, come dopo un forte shock nervoso. Nel Regno Unito, ad esempio, un uomo su quattro e una donna su tre soffrono di nevrosi a causa dell'elevato livello di rumore.

Causano rumori disturbi funzionali del sistema cardiovascolare. I cambiamenti che si verificano nel sistema cardiovascolare umano sotto l'influenza del rumore hanno seguenti sintomi: sensazioni dolorose nell'area del cuore, palpitazioni, instabilità del polso e pressione sanguigna, a volte c'è una tendenza agli spasmi dei capillari delle estremità e del fondo dell'occhio. I cambiamenti funzionali che si verificano nel sistema circolatorio sotto l'influenza di un rumore intenso possono, nel tempo, portare a cambiamenti persistenti nel tono vascolare, contribuendo allo sviluppo dell'ipertensione.

Sotto l'influenza del rumore, il metabolismo dei carboidrati, dei grassi, delle proteine e del sale cambia, il che si manifesta in cambiamenti nella composizione biochimica del sangue (diminuzione dei livelli di zucchero nel sangue). Il rumore ha un effetto dannoso sugli analizzatori visivi e vestibolari, riduce l'attività riflessa che spesso provoca incidenti e infortuni. Maggiore è l'intensità del rumore, più persona peggiore vede e reagisce a ciò che accade.

Il rumore influisce anche sulla capacità di svolgere attività intellettuali ed educative. Ad esempio, sul rendimento degli studenti. Nel 1992 l'aeroporto di Monaco fu spostato in un'altra parte della città. E si è scoperto che erano gli studenti che vivevano vicino al vecchio aeroporto a manifestare prima della sua chiusura scarse prestazioni leggendo e memorizzando le informazioni, in silenzio cominciarono a mostrare molto migliori risultati. Ma nelle scuole della zona in cui è stato spostato l'aeroporto, il rendimento scolastico, al contrario, è peggiorato, e i bambini hanno ricevuto una nuova scusa per i voti bassi.

I ricercatori hanno scoperto che il rumore può distruggere le cellule vegetali. Ad esempio, gli esperimenti hanno dimostrato che le piante esposte al bombardamento acustico seccano e muoiono. La causa della morte è l'eccessivo rilascio di umidità attraverso le foglie: quando il livello di rumore supera un certo limite, i fiori scoppiano letteralmente in lacrime. L'ape perde la capacità di navigare e smette di funzionare se esposta al rumore di un aereo a reazione.

La musica moderna molto rumorosa offusca anche l'udito e le cause malattie nervose. Nel 20 per cento dei ragazzi e delle ragazze che ascoltano spesso musica moderna alla moda, l'udito era attenuato nella stessa misura degli ottantacinquenni. I giocatori e le discoteche rappresentano un pericolo particolare per gli adolescenti. In genere, il livello di rumore in una discoteca è di 80-100 dB, che è paragonabile al livello di rumore del traffico stradale intenso o di un aereo a turbogetto che decolla a 100 metri di distanza. Il volume del suono del lettore è 100–114 dB. Un martello pneumatico è quasi altrettanto assordante. I timpani sani possono sopportare un volume del lettore di 110 dB per un massimo di 1,5 minuti senza danni. Gli scienziati francesi notano che i problemi di udito nel nostro secolo si stanno diffondendo attivamente tra i giovani; Invecchiando è più probabile che abbiano bisogno di apparecchi acustici. Anche i livelli di volume bassi rendono difficile la concentrazione durante lavoro mentale. La musica, anche molto silenziosa, riduce l'attenzione: questo dovrebbe essere tenuto in considerazione durante l'esecuzione compiti a casa. Quando il suono aumenta, il corpo produce molti ormoni dello stress, come l’adrenalina. Allo stesso tempo, i vasi sanguigni si restringono e la funzione intestinale rallenta. In futuro, tutto ciò può portare a disturbi nel funzionamento del cuore e della circolazione sanguigna. La perdita dell'udito dovuta al rumore è una malattia incurabile. È quasi impossibile riparare chirurgicamente un nervo danneggiato.

Non solo i suoni che sentiamo ci influenzano negativamente, ma anche quelli che sono fuori dal campo dell'udibilità: primi fra tutti gli infrasuoni. Gli infrasuoni si verificano in natura durante i terremoti, i fulmini e i forti venti. In città, le fonti di infrasuoni sono le macchine pesanti, i ventilatori e qualsiasi attrezzatura che vibri . Causano infrasuoni con livelli fino a 145 dB stress fisico, stanchezza, mal di testa, disturbi lavorativi apparato vestibolare. Se gli infrasuoni sono più forti e durano più a lungo, una persona può sentire le vibrazioni Petto, secchezza delle fauci, disturbi della vista, mal di testa e vertigini.

Il pericolo degli infrasuoni è che è difficile proteggersi: diversamente rumore normale, è praticamente resistente all'assorbimento e si diffonde molto più lontano. Per sopprimerlo, è necessario ridurre il suono alla fonte stessa utilizzando attrezzature speciali: silenziatori di tipo reattivo.

Il silenzio completo ha effetti dannosi anche sul corpo umano. Pertanto, i dipendenti di un ufficio di progettazione, che disponeva di un eccellente isolamento acustico, nel giro di una settimana iniziarono a lamentarsi dell'impossibilità di lavorare in condizioni di silenzio opprimente. Erano nervosi e hanno perso la capacità di lavorare.

Un esempio specifico l'impatto del rumore sugli organismi viventi può essere considerato l'evento successivo. Migliaia di pulcini non nati sono morti a causa dei lavori di dragaggio effettuati dalla società tedesca Mobius per ordine del Ministero dei Trasporti dell'Ucraina. Il rumore proveniente dalle attrezzature operative si è diffuso per 5-7 km, avendo un impatto negativo sui territori adiacenti della Riserva della Biosfera del Danubio. I rappresentanti della Riserva della Biosfera del Danubio e altre 3 organizzazioni sono stati costretti ad ammettere con dolore la morte dell'intera colonia di sterna maculata e sterna comune, che si trovava sulla lingua di Ptichya. Delfini e balene vengono trascinati a riva a causa dei forti suoni del sonar militare.

Fonti di rumore in città

I suoni hanno gli effetti più dannosi sulle persone nelle grandi città. Ma anche nelle comunità suburbane si può soffrire di inquinamento acustico causato dalle apparecchiature utilizzate dai vicini: un tosaerba, un tornio o un impianto stereo. Il rumore da loro può superare il massimo standard accettabili. Eppure il principale inquinamento acustico si verifica in città. La sua fonte nella maggior parte dei casi sono i veicoli. La maggiore intensità di suoni proviene da autostrade, metropolitane e tram.

Trasporto a motore. I livelli di rumore più elevati si osservano nelle strade principali delle città. L'intensità media del traffico raggiunge le 2000-3000 unità di trasporto all'ora o più, ed i livelli massimi di rumore sono 90-95 dB.

Il livello del rumore stradale è determinato dall'intensità, dalla velocità e dalla composizione del flusso del traffico. Inoltre, il livello del rumore della strada dipende decisioni di pianificazione(profilo longitudinale e trasversale delle strade, altezza e densità degli edifici) ed elementi paesaggistici quali la copertura della carreggiata e la presenza di spazi verdi. Ciascuno di questi fattori può modificare il livello del rumore del trasporto fino a 10 dB.

In una città industriale è comune un'alta percentuale di trasporto merci sulle autostrade. L'aumento del flusso generale di veicoli, camion, soprattutto pesanti con motori diesel, porta ad un aumento del livello di rumore. Il rumore che si verifica sulla carreggiata dell'autostrada si estende non solo all'area adiacente all'autostrada, ma anche in profondità negli edifici residenziali.

Trasporto ferroviario. L'aumento della velocità dei treni comporta anche un aumento significativo dei livelli di rumore nelle aree residenziali situate lungo i binari ferroviari o in prossimità degli scali di smistamento. Il livello massimo di pressione sonora a una distanza di 7,5 m da un treno elettrico in movimento raggiunge 93 dB, da un treno passeggeri - 91, da un treno merci -92 dB.

Il rumore generato dal passaggio dei treni elettrici si diffonde facilmente nelle aree aperte. L'energia sonora diminuisce in modo più significativo alla distanza dei primi 100 m dalla sorgente (in media di 10 dB). Ad una distanza di 100-200 la riduzione del rumore è di 8 dB, mentre ad una distanza da 200 a 300 è di soli 2-3 dB. La principale fonte di rumore ferroviario è l'impatto dei vagoni durante il movimento in corrispondenza delle giunture e delle irregolarità delle rotaie.

Di tutti i tipi di trasporto urbano il tram più rumoroso. Le ruote in acciaio di un tram quando si muovono su rotaie creano un livello di rumore 10 dB superiore rispetto alle ruote delle auto a contatto con l'asfalto. Il tram crea carichi di rumore quando il motore è in funzione, le porte si aprono e vengono emessi segnali acustici. L'elevato livello di rumore dovuto al traffico tramviario è uno dei motivi principali della riduzione delle linee tramviarie nelle città. Tuttavia, il tram presenta anche una serie di vantaggi, quindi riducendo il rumore che crea, può vincere nella concorrenza con altri modi di trasporto.

Grande importanza Esso ha binario leggero. Può essere utilizzato con successo come principale modalità di trasporto nelle città di piccole e medie dimensioni e in quelle grandi - urbane, suburbane e persino interurbane, per la comunicazione con nuove aree residenziali, zone industriali e aeroporti.

Trasporto aereo. Il trasporto aereo rappresenta una quota significativa dell’inquinamento acustico in molte città. Spesso aeroporti aviazione civile risultano essere situati in prossimità di edifici residenziali e le rotte aeree vi transitano numerose insediamenti. Il livello di rumore dipende dalla direzione delle piste e delle rotte di volo degli aerei, dall'intensità dei voli durante il giorno, dalle stagioni dell'anno e dai tipi di aerei stanziati in un determinato aeroporto. Con un funzionamento intensivo dell'aeroporto 24 ore su 24, i livelli sonori equivalenti nelle aree residenziali raggiungono giorno 80 dB, di notte – 78 dB, i livelli massimi di rumore vanno da 92 a 108 dB.

Imprese industriali. Le imprese industriali sono fonte di gran parte del rumore nelle zone residenziali delle città. La violazione del regime acustico si nota nei casi in cui il loro territorio è direttamente adiacente alle aree residenziali. Uno studio sul rumore industriale ha dimostrato che la natura del suono è costante e a banda larga, cioè suono di toni diversi. I livelli più significativi si osservano alle frequenze di 500-1000 Hz, cioè nella zona di massima sensibilità dell'organo uditivo. Nei laboratori di produzione sono installati numerosi tipi diversi di apparecchiature tecnologiche. Pertanto, i laboratori di tessitura possono essere caratterizzati da un livello sonoro di 90-95 dB A, meccanici e strumentali - 85-92, forgiatura - 95-105, sale macchine delle stazioni di compressione - 95-100 dB.

Elettrodomestici. Con l’avvento dell’era postindustriale compaiono sempre più fonti di inquinamento acustico (oltre che elettromagnetico) all’interno delle abitazioni umane. La fonte di questo rumore sono le apparecchiature domestiche e per ufficio.

ENCICLOPEDIA DELLA MEDICINA

FISIOLOGIA

Come l'orecchio percepisce i suoni

L'orecchio è un organo che converte le onde sonore in impulsi nervosi che il cervello può percepire. Interagendo tra loro, gli elementi dell'orecchio interno danno

siamo in grado di distinguere i suoni.

Anatomicamente diviso in tre parti:

□ Orecchio esterno - progettato per dirigere le onde sonore nelle strutture interne dell'orecchio. È costituito dal padiglione auricolare, che è una cartilagine elastica ricoperta di pelle tessuto sottocutaneo, collegato al cuoio capelluto e al canale uditivo esterno - la tuba uditiva, ricoperta di cerume. Questo tubo termina nel timpano.

□ L'orecchio medio è una cavità contenente piccoli ossicini uditivi (martello, incudine, staffa) e i tendini di due piccoli muscoli. La posizione della staffa gli permette di colpire la finestra ovale, che è l'ingresso della coclea.

□ L'orecchio interno è costituito da:

■ dai canali semicircolari labirinto osseo e il vestibolo del labirinto, che fanno parte dell'apparato vestibolare;

■ dalla coclea – l'organo vero e proprio dell'udito. La coclea dell'orecchio interno ricorda da vicino il guscio di una lumaca vivente. In trasversale

In sezione trasversale si può vedere che è costituito da tre parti longitudinali: la scala timpanica, la scala vestibolare e il canale cocleare. Tutte e tre le strutture sono piene di fluido. L'organo spirale del Corti è situato nel canale cocleare. È costituito da 23.500 cellule sensibili dotate di capelli che catturano effettivamente le onde sonore e poi le trasmettono attraverso il nervo uditivo al cervello.

Anatomia dell'orecchio

Orecchio esterno

È costituito dal padiglione auricolare e dal canale uditivo esterno.

Orecchio medio

Contiene tre piccole ossa: il martello, l'incudine e la staffa.

Orecchio interno

Contiene i canali semicircolari del labirinto osseo, il vestibolo del labirinto e la coclea.

< Наружная, видимая часть уха называется ушной раковиной. Она служит для передачи звуковых волн в слуховой канал, а оттуда в среднее и внутреннее ухо.

R L'orecchio esterno, medio ed interno svolgono un ruolo importante nella conduzione e trasmissione del suono ambiente esterno nel cervello.

Cos'è il suono?

Il suono viaggia attraverso l'atmosfera, passando da una zona ad alta pressione a una zona a bassa pressione.

Onda sonora

con una frequenza più alta (blu) corrisponde ad un suono acuto. Il verde indica un suono basso.

La maggior parte dei suoni che sentiamo sono una combinazione di onde sonore di diverse frequenze e ampiezze.

Il suono è un tipo di energia; L'energia sonora viene trasmessa nell'atmosfera sotto forma di vibrazioni delle molecole d'aria. In assenza di un mezzo molecolare (aria o altro), il suono non può viaggiare.

MOVIMENTO DELLE MOLECOLE Nell'atmosfera in cui viaggia il suono, ci sono zone di alta pressione in cui le molecole d'aria si trovano più vicine le une alle altre. Si alternano a zone di bassa pressione dove si trovano le molecole d'aria maggiore distanza l'uno dall'altro.

Quando alcune molecole entrano in collisione con quelle vicine, trasferiscono loro la loro energia. Viene creata un'onda che può percorrere lunghe distanze.

Ecco come viene trasferita l'energia sonora.

Quando le onde di alta e bassa pressione sono distribuite uniformemente, il tono è detto chiaro. Tale onda sonora viene creata da un diapason.

Le onde sonore generate durante la riproduzione del parlato sono distribuite in modo non uniforme e sono combinate.

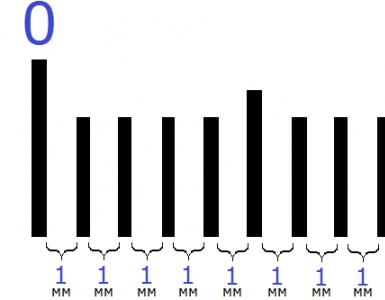

ALTEZZA E AMPIEZZA L'altezza di un suono è determinata dalla frequenza di vibrazione dell'onda sonora. Si misura in Hertz (Hz): maggiore è la frequenza, più acuto è il suono. L'intensità di un suono è determinata dall'ampiezza delle vibrazioni dell'onda sonora. L'orecchio umano percepisce suoni la cui frequenza varia da 20 a 20.000 Hz.

< Полный диапазон слышимости человека составляет от 20 до 20 ООО Гц. Человеческое ухо может дифференцировать примерно 400 ООО различных звуков.

Questi due buoi hanno la stessa frequenza, ma un diverso a^vviy-du (il colore blu corrisponde ad un suono più forte).